Contents

新築住宅におけるベランダのプライバシー問題と解決策

新築一戸建てを購入されたにも関わらず、隣家とのベランダ間隔がわずか45cmしかないという、深刻なプライバシー問題を抱えているとのこと、大変お困りのことと思います。工務店からの説明と実際の状況に大きな乖離があり、不信感も募っている状況も理解できます。 この問題を解決するためには、まず事実関係を整理し、次に法的・現実的な解決策を探る必要があります。

事実関係の確認と証拠集め

まず、重要なのは事実関係を明確にすることです。以下の点を具体的に確認し、証拠として残しておきましょう。

- 契約書の内容:契約書にベランダの位置や隣家との距離に関する記述がないか確認しましょう。もし記述があれば、工務店との約束違反を主張できる可能性があります。

- 建築図面:建築図面でベランダの位置と隣家との距離を確認しましょう。図面と実際の状況に差異があれば、それを証拠として提示できます。

- 写真・動画:ベランダ間の距離、ベランダの大きさ、隣家との位置関係などを写真や動画で記録しましょう。これは紛争になった際の重要な証拠となります。

- 証人:オープンハウスでベランダの位置について説明を受けた場合、その状況を証言できる人がいれば証人として確保しましょう。

- メール・手紙などの記録:工務店とのやり取りを記録したメールや手紙があれば、それらを証拠として保存しましょう。

工務店への対応

まずは、工務店に改めて状況説明を行い、問題点を伝え、改善を求める必要があります。その際、上記で集めた証拠を提示し、冷静かつ明確に問題点を指摘しましょう。

- 面談の記録:工務店との面談は必ず記録に残しましょう。録音・録画が許可されているか確認し、可能な場合は行いましょう。メモを取るだけでも効果があります。

- 書面での申し入れ:面談だけでは効果がない場合は、内容証明郵便で改善要求を行うことを検討しましょう。内容証明郵便は、送付内容を確実に相手に伝えることができるため、証拠として有効です。

専門家への相談

工務店との交渉がうまくいかない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

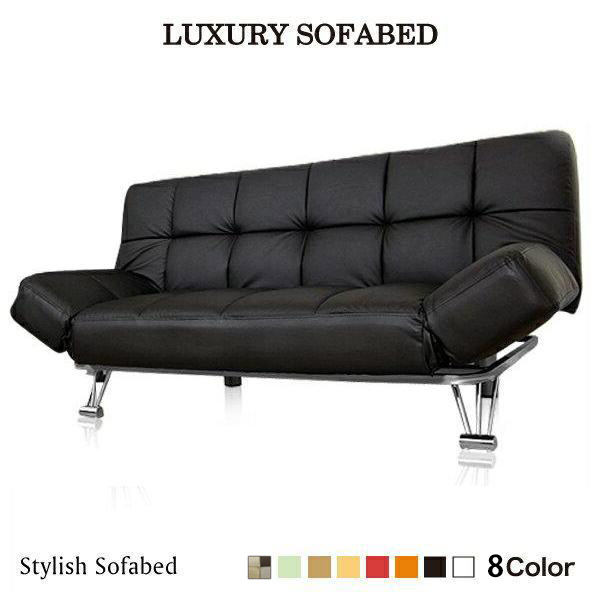

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 弁護士:弁護士に相談することで、法的措置の可能性や、交渉の戦略についてアドバイスを受けることができます。特に、契約違反や不当な行為を主張する場合は、弁護士の助言が不可欠です。

- 建築士:建築士に相談することで、ベランダの位置や間隔に関する専門的な意見を得ることができます。建築基準法に違反している可能性についても確認できます。

- 消費者センター:消費者センターは、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。工務店との交渉が難航している場合は、消費者センターに相談してみるのも良いでしょう。

具体的な解決策

状況によっては、以下の解決策が考えられます。

- ベランダの改修:工務店にベランダの改修を依頼し、プライバシーを確保できるよう、間仕切りや目隠しを設置してもらうことを検討しましょう。

- 損害賠償請求:工務店の説明と実際の状況に大きな乖離があり、精神的苦痛を受けた場合は、損害賠償請求を検討しましょう。弁護士に相談して、請求金額を算定してもらう必要があります。

- 住宅瑕疵担保責任保険:住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合は、保険会社に相談し、対応を検討しましょう。保険の適用範囲内であれば、修繕費用の一部または全額を負担してもらえる可能性があります。

プライバシーを確保するためのインテリア対策

工務店との交渉と並行して、インテリアでプライバシーを確保するための対策も検討しましょう。

ベランダの目隠し

- 目隠しフェンス:ベランダに目隠しフェンスを設置することで、視線を遮ることができます。デザイン性の高いフェンスも数多く販売されているので、家の外観を損なわずにプライバシーを守ることができます。

- スクリーン:日除けや目隠しとして使えるスクリーンも有効です。必要に応じて取り外せるので、使い勝手が良いです。

- グリーンカーテン:植物を育てることで、自然な目隠しを作ることができます。夏の暑さ対策にもなります。

窓からの視線対策

- ブラインド:ブラインドは、光の量を調整しながら視線を遮ることができます。様々な素材やデザインがあるので、インテリアに合わせて選ぶことができます。

- カーテン:遮光カーテンやレースカーテンなどを組み合わせることで、プライバシーを守りながら、明るさを調整できます。

- フィルム:窓ガラスに貼るフィルムは、視線を遮るだけでなく、断熱効果も期待できます。

まとめ

隣家とのベランダ間隔が狭く、プライバシーが脅かされている状況は、非常にストレスが溜まるものです。まずは事実関係を明確にし、証拠を集め、工務店と冷静に交渉することが重要です。それでも解決しない場合は、弁護士や建築士などの専門家に相談することをお勧めします。インテリア対策も併せて行うことで、少しでも安心して生活できる環境を作ることが大切です。