Contents

新築住宅への煙感知器設置は義務化されていますか?

結論から言うと、新築住宅への煙感知器の設置は、法律で義務付けられている場合があります。具体的には、住宅の規模や種類、建築時期によって異なります。

消防法では、一定規模以上の住宅には煙感知器の設置が義務付けられています。具体的には、平成18年6月1日以降に建築された住宅で、特定の条件を満たすものについては、居室に煙感知器の設置が義務付けられています。条件としては、住宅の規模や構造、用途などが関係します。

また、建築基準法においても、煙感知器の設置に関する規定があります。これは、消防法の規定と連携して、住宅の防火安全性を確保するためのものです。

そのため、「今はみんなついているものなのか」という質問に対しては、必ずしも全ての住宅に設置されているとは限りませんが、新築住宅であれば、多くの場合、設置されていると考えて良いでしょう。特に、近年建築された住宅では、消防法の改正や安全意識の高まりから、煙感知器の設置が標準化されています。

煙感知器の誤作動:タバコと煙感知器の関係

部屋でタバコを吸うと、煙感知器が反応してしまう可能性は非常に高いです。煙感知器は、煙を感知して警報を発する仕組みになっています。タバコの煙は、感知器が反応する程度の煙量に十分達し、誤作動を引き起こす可能性があります。

煙感知器の種類と誤作動

煙感知器には、大きく分けてイオン化式と光電式の2種類があります。

* イオン化式:放射線を利用して煙を検知するタイプ。微小な煙にも反応しやすく、タバコの煙にも反応しやすい傾向があります。

* 光電式:光を遮断する煙を検知するタイプ。比較的大きな煙に反応するため、タバコの煙に対してはイオン化式より反応しにくい傾向があります。

しかし、光電式であっても、大量の煙が発生すれば反応する可能性があります。

誤作動を防ぐための対策

煙感知器の誤作動を防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 換気をしっかり行う:タバコを吸う際は、窓を開けて換気を十分に行いましょう。煙が感知器に到達するのを防ぐ効果があります。

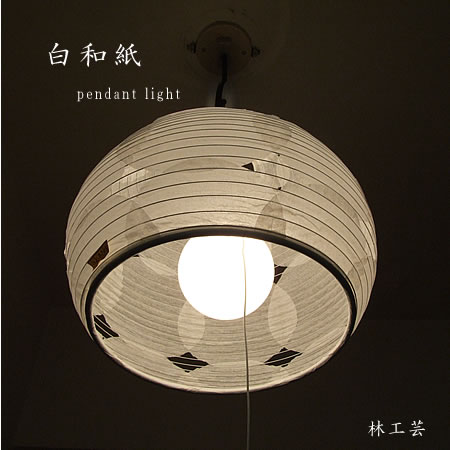

- 吸煙台を使用する:タバコの煙を直接空中に放出せず、吸煙台を使用することで、煙の拡散を防ぎます。吸煙台には様々なタイプがあり、インテリアにも馴染むデザインのものも多数あります。

- 空気清浄機を使用する:空気清浄機を使用することで、室内の煙を効率的に除去できます。特に、HEPAフィルター搭載の空気清浄機は効果的です。

- 定期的な清掃:煙感知器は定期的に清掃を行いましょう。ホコリなどが付着すると、誤作動の原因となることがあります。取扱説明書をよく読んで、適切な清掃方法を行いましょう。

- 感知器の位置を確認する:感知器が、タバコを吸う場所から離れた位置に設置されているか確認しましょう。可能であれば、設置場所の変更を検討することもできます。

専門家(建築士)の視点

建築士の視点から見ると、煙感知器の設置は、居住者の安全を守る上で非常に重要な要素です。消防法や建築基準法に則った設置はもちろんのこと、居住空間の設計段階から、煙感知器の位置や種類を考慮することで、誤作動を最小限に抑えることが可能です。例えば、キッチンや浴室など、煙が発生しやすい場所には、光電式よりもイオン化式の方が適切な場合もあります。しかし、タバコの煙による誤作動を完全に防ぐことは難しいので、適切な換気や空気清浄機の設置など、併せて対策を行うことが重要です。

まとめ:快適な住空間と安全性の両立

新築住宅に煙感知器が設置されていることは、安全面から見て非常に重要です。タバコを吸う際は、煙感知器の誤作動を防ぐための対策を講じることで、快適な住空間と安全性を両立させることができます。換気、吸煙台、空気清浄機などの活用、そして定期的な清掃を心がけましょう。もし、煙感知器について不安な点があれば、管理会社や消防署などに相談することをお勧めします。