Contents

新築マンションの床鳴り、その原因を探る

新築マンションで床鳴りが発生するのは、非常にストレスの溜まる問題です。特に寝室で発生する場合は、睡眠の妨げにもなりかねません。ご質問にあるように、「施工不良ではないか?」と疑うのも当然の気持ちでしょう。 しかし、床鳴りの原因は様々で、必ずしも施工不良とは限りません。まずは、考えられる原因をいくつか見ていきましょう。

1. 木材の乾燥収縮

フローリング材は天然木を使用している場合が多く、湿度変化によって収縮や膨張を繰り返します。特に、日本の気候は湿度変化が激しいため、夏場の高温多湿や冬場の乾燥によって、木材が収縮し、床鳴りが発生することがあります。寝室のように布団を敷いて湿気がこもりやすい場所では、この現象が顕著になる可能性があります。毎日換気をしているとのことですが、布団下の湿気は完全に除去しきれていない可能性も考慮する必要があります。

2. 床下地材のズレや沈み込み

床鳴りは、フローリング材自体ではなく、床下地材(根太や合板など)のズレや沈み込みが原因となっている場合も少なくありません。経年劣化や、荷重のかかり方によって、床下地材が変形したり、隙間が生じたりすることで、床鳴りが発生します。特に、重量のある家具を移動させた後などに床鳴りが発生するケースは、この可能性が高いです。

3. 施工不良

もちろん、施工不良が原因の場合もあります。釘打ちが不十分であったり、下地材の施工が適切でなかったりすると、床鳴りが発生しやすくなります。しかし、同じ時期に建てられた他のマンションで問題がないからといって、必ずしも施工不良でないとは言い切れません。建物の構造や、使用されている材料、施工時期の微妙な違いなど、様々な要因が絡み合っている可能性があります。

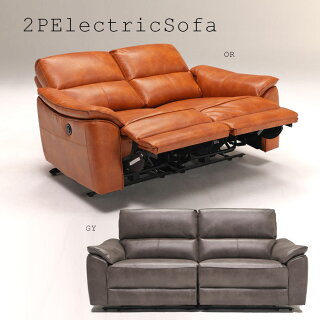

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

4. その他の原因

上記以外にも、以下の様な原因が考えられます。

- 温度変化:夏と冬の温度差による木材の伸縮

- 地震などによる振動:微小な地震でも影響を受ける可能性があります。

- 建物の構造:建物の構造によっては、特定の場所に負荷がかかりやすく、床鳴りが発生しやすい場合があります。

- 家具の移動:重い家具の移動によって、床に負荷がかかり、床鳴りが発生することがあります。

床鳴りの確認と建設会社への連絡

まずは、床鳴りが発生している場所を特定し、その状況を詳細に記録しましょう。

* 発生場所:どの部屋のどの位置で床鳴りが発生するかを具体的に記録します。

* 発生状況:どのような動作をした時に床鳴りが発生するか(歩く、立つ、家具を動かすなど)を記録します。

* 鳴り方の種類:ギシギシ音、キュッキュッ音など、鳴り方の種類を記録します。

* 写真や動画:床鳴りが発生している場所の写真や動画を撮影しておくと、建設会社への説明がスムーズになります。

これらの情報を元に、建設会社に連絡を取りましょう。 「同じ時期に建てられた他のマンションでは問題がない」という点を伝えることは重要ですが、あくまで事実として伝え、感情的な言葉は避けましょう。冷静に、発生状況を詳細に説明し、早急な対応を求めることが大切です。

建設会社が対応しない場合の対処法

建設会社が対応に消極的な場合、または対応が不十分な場合は、以下の方法を検討しましょう。

* 住宅瑕疵担保責任保険:住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合は、保険会社に相談しましょう。

* 専門家への相談:建築士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、状況を客観的に判断してもらうことが重要です。専門家の意見は、建設会社との交渉において強い武器となります。

* 消費者センターへの相談:建設会社との交渉がうまくいかない場合は、消費者センターに相談しましょう。

床鳴り対策:DIYでできること

建設会社への連絡と並行して、DIYでできる簡単な床鳴り対策も検討してみましょう。ただし、根本的な解決にはならない可能性があることを理解しておきましょう。

* ワックス:床にワックスを塗布することで、摩擦を軽減し、床鳴りを軽減できる場合があります。

* 滑り止めシート:床と家具の間に滑り止めシートを敷くことで、家具の移動による床鳴りを軽減できます。

* 防音マット:床に防音マットを敷くことで、床鳴りを軽減する効果が期待できます。

まとめ

新築マンションの床鳴りは、住む人の精神的な負担を大きく増加させる可能性があります。原因を特定し、建設会社に適切な対応を求めることが重要です。しかし、DIYによる対策も併用することで、生活の質を維持しながら問題解決に臨むことができます。焦らず、冷静に状況を把握し、適切な対応をしていきましょう。