Contents

木造住宅の防音性の低さの原因

新築住宅なのに防音効果が低いと感じる、というのは非常に残念な状況ですね。木造住宅は、コンクリート造に比べて一般的に防音性能が低い傾向にあります。その原因をいくつか見ていきましょう。

1. 材料の特性

木はコンクリートと比べて密度が低いため、音を吸収しにくく、透過しやすいという性質があります。特に、梁を見せるデザインの場合、天井の遮音材が少なく、音の伝達経路が確保されやすいため、音漏れが起こりやすくなります。

2. 構造上の問題

壁や床の構造、施工方法も防音性能に大きく影響します。例えば、壁内の断熱材や遮音材の不足、適切な施工が行われていない場合、音は容易に伝わってしまいます。また、質問者様のお宅のように、間仕切りが少ないオープンなLDK空間は、音が直接伝わりやすい環境です。

3. 隙間

壁や床、天井などに隙間があると、そこから音が漏れてしまいます。小さな隙間でも、音の伝達経路となり、防音性能を著しく低下させる可能性があります。

具体的な防音対策

では、現状を改善するために、どのような対策が考えられるでしょうか。

1. 工務店への相談

まずは、建てた工務店に相談することが重要です。近所の付き合いがあるとはいえ、契約内容や施工上の問題があれば、きちんと説明を求める権利があります。具体的な音の問題点を伝え、改善策を検討してもらいましょう。

2. 追加工事による防音強化

工務店との相談の結果、追加工事が必要となる可能性があります。考えられる対策としては以下の通りです。

- 天井への遮音材追加:梁を見せるデザインでも、遮音材を追加できる場合があります。専門業者に相談して、デザイン性を損なわずに遮音性を高める方法を検討しましょう。吸音材と遮音材を組み合わせることで、より効果的です。

- 壁への遮音材追加:壁の中に遮音材を追加することで、音の透過を抑制できます。石膏ボードを増し貼りしたり、グラスウールなどの吸音材を追加するなど、様々な方法があります。

- 床への防音対策:2階からの音が1階に伝わるのを防ぐには、床への防音対策が有効です。防音マットや防音フローリングの施工を検討しましょう。既存の床に重ねて施工できる製品もあります。

- ドア・窓の防音強化:ドアや窓は、音の侵入経路になりやすい箇所です。防音性の高いドアや窓への交換、または既存のドアや窓に防音シートなどを貼ることで、効果が期待できます。

3. 家具やインテリアによる吸音対策

追加工事以外にも、家具やインテリアを活用した吸音対策も効果的です。

- カーテン:厚手のカーテンは、ある程度の吸音効果があります。特に、遮光カーテンは防音効果も期待できます。

- カーペット:床にカーペットを敷くことで、床からの音の反射を軽減し、吸音効果を高めることができます。厚手のカーペットほど効果が高いです。

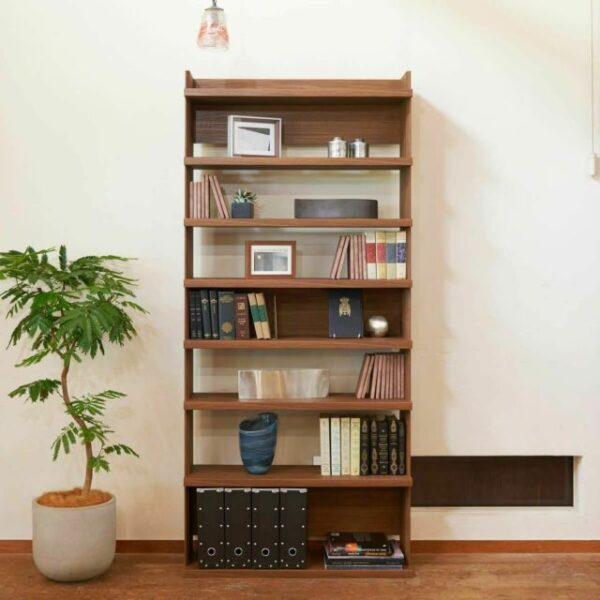

- 家具:ソファや本棚などの家具は、音を吸収する効果があります。特に、布製のソファは効果が高いです。

- グリーン:観葉植物も、ある程度の吸音効果があります。たくさんの植物を置くことで、効果を高めることができます。

専門家の意見

建築音響の専門家に相談することも有効です。専門家は、建物の構造や音の問題点を的確に診断し、最適な対策を提案してくれます。費用はかかりますが、的確な解決策を得られる可能性が高いです。

工務店との話し合いのポイント

工務店との話し合いでは、以下の点を意識しましょう。

- 具体的な音の問題点を明確に伝える:「エアコンの音」「子供の遊び声」など、具体的な音と、それがどの程度聞こえるのかを具体的に説明しましょう。

- 証拠となる記録を残す:音の問題点を記録しておくと、後々の交渉に役立ちます。動画や写真などを撮影しておきましょう。

- 冷静に話し合う:感情的にならず、冷静に現状と改善策について話し合いましょう。近所の付き合いがあるからこそ、穏やかなコミュニケーションを心がけましょう。

- 書面での合意:話し合いの結果を、書面で確認しましょう。どのような対策を行うのか、費用負担はどうなるのかなどを明確に記載しておきましょう。

まとめ

木造住宅の防音対策は、材料の選定、構造、施工方法など、様々な要素が関わってきます。問題解決のためには、工務店との丁寧な話し合いと、適切な対策の実施が不可欠です。専門家の意見を参考にしながら、快適な住空間を実現しましょう。