Contents

犬の吠え声の変化:環境の変化とストレス

犬が吠える理由は様々ですが、今回のケースでは、環境の変化とそれに伴うストレスが大きな要因と考えられます。以前の飼い主さんのもとでは、寝たきりの飼い主さんと静かな室内環境で生活していた犬が、新しい家族のもとで活発な生活を送るようになり、その変化に戸惑っている可能性があります。

環境の変化によるストレス

- 生活空間の拡大:以前は部屋の中だけだった生活圏が、散歩や遊びを通して広がったことで、犬は様々な刺激を受けるようになりました。新しい音、匂い、人、動物など、未知の要素への警戒心が吠え声となって現れている可能性があります。

- 運動量と刺激の増加:毎日散歩や遊びをすることで、犬の体力と精神的な活発さが増しました。これは良いことですが、同時に興奮やストレスも増加する可能性があります。興奮状態やストレスを感じた時に、吠えることでそれを発散しようとしているのかもしれません。

- 社会化の不足:以前の生活では、人と犬の関わりが限られていた可能性があります。そのため、新しい環境での様々な刺激への対応に慣れておらず、吠えることで不安や警戒心を表現している可能性があります。

犬の年齢と吠える習性

犬の年齢と吠える習性には直接的な関連性はありません。成犬になってから吠え始めるケースは珍しくありません。幼少期に吠える機会が少なかったとしても、環境の変化やストレスによって、成犬になってから吠えるようになることは十分に考えられます。

具体的な対処法:安心感を与え、適切な社会化を促す

犬の吠え声を減らすためには、犬に安心感を与え、適切な社会化を促すことが重要です。

安心できる環境づくり

- 安全な場所の確保:犬が落ち着いて休める、自分のテリトリーとなる場所(クレートやベッドなど)を用意しましょう。この場所は、犬にとって安全でリラックスできる場所であることが重要です。

- 規則正しい生活:散歩や食事、睡眠などの時間を決めて、規則正しい生活リズムを保つことで、犬の安心感を高めることができます。これは、犬の精神的な安定に大きく貢献します。

- 褒めて伸ばす:散歩中や家の中で落ち着いて過ごしている時は、たくさん褒めてあげましょう。良い行動を強化することで、吠えにくくなります。

社会化トレーニング

- 段階的な社会化:いきなりたくさんの刺激を与えるのではなく、徐々に様々な状況に慣れさせていくことが重要です。例えば、最初は静かな場所での散歩から始め、徐々に人や犬の多い場所へ連れて行くなど、段階的に社会化を進めていきましょう。

- ポジティブな経験:犬が怖いと感じている状況に無理やり近づけるのではなく、犬が安全だと感じられる距離から、徐々に距離を縮めていくようにしましょう。良い経験を積み重ねることで、恐怖心が軽減されます。

- 専門家のサポート:どうしても吠えが改善しない場合は、動物行動学の専門家やドッグトレーナーに相談してみましょう。専門家のアドバイスを受けることで、犬の吠え声の原因を特定し、適切な対処法を見つけることができます。

専門家の視点:動物行動学者の意見

動物行動学者によると、犬の吠え声は、コミュニケーション手段の一つであり、必ずしも悪いことではありません。しかし、過度な吠え声は、犬自身のストレスや周囲への迷惑につながるため、適切な対応が必要です。今回のケースのように、環境の変化が原因と考えられる場合は、犬に安心感を与え、適切な社会化を促すことが重要です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

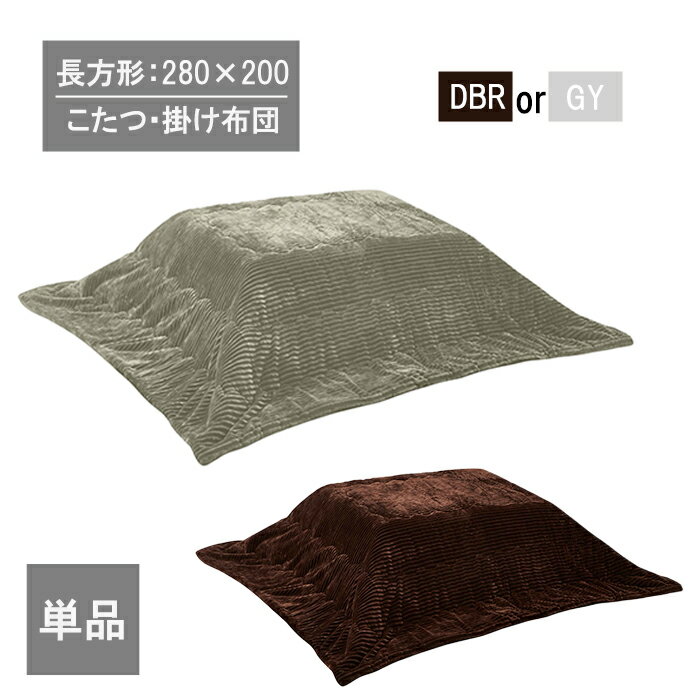

インテリアとの関連性:落ち着ける空間づくり

犬が落ち着いて過ごせる空間づくりは、インテリアにも関係してきます。落ち着いた色合いの家具や、犬が安心して休めるベッド、そして安全なスペースを確保することが重要です。ブラウン系のインテリアは、落ち着きを与え、犬にも安心感を与える効果が期待できます。

まとめ:継続的なケアと愛情が大切

犬の吠え声の変化は、環境の変化やストレスが原因である可能性が高いです。犬に安心感を与え、適切な社会化トレーニングを行うことで、吠え声を軽減することができます。専門家のサポートも活用しながら、継続的なケアと愛情をもって接することで、犬とのより良い関係を築いていきましょう。