Contents

愛犬の異変:獣医の診断と今後の対応

ご心配ですね。愛犬の異変、そして獣医さんの診断結果から、ご不安な気持ちは想像に難くありません。血液検査の結果、HCTとWBCの数値が高いとのことですが、これは炎症や感染症の可能性を示唆しています。獣医さんが「体のどこかで異常が起きている」と漠然とした表現をされたのは、原因特定にさらなる検査が必要であることを意味していると考えられます。

獣医さんの指示に従い、点滴や薬を投与されているとのことですが、それでも症状が改善しない場合は、追加の検査(レントゲン、エコー、精密血液検査など)を検討する必要があります。 獣医さんとよく相談し、愛犬の状態を詳しく説明することが重要です。 もしかしたら、初期症状が分かりにくく、見逃されている病気の可能性もあります。

落ち着ける空間づくり:インテリアの工夫で愛犬をサポート

愛犬が落ち着かない様子であることから、インテリアの見直しも検討してみましょう。 犬は、人間以上に環境の変化に敏感です。 普段元気な愛犬が、突然このような状態になったということは、何かしらのストレス要因が関係している可能性があります。

1. 静かで安全な場所の確保

愛犬にとって、安全で落ち着ける場所を確保することが大切です。それは、犬専用のベッドやクッションのある静かなコーナーかもしれません。 部屋の隅で頭を下げていたという記述から、愛犬は不安を感じている可能性があります。

* 具体的な工夫:

* 犬専用のベッドを、人の行き来が少ない静かな場所に設置する。

* ベッドには、愛犬が安心できる匂いのするタオルやブランケットなどを敷く。

* 周囲に、視覚的な刺激となるものを極力減らす(テレビやパソコンなど)。

* 落ち着けるように、暗めの照明やアロマディフューザー(犬に安全な精油を使用)を活用する。

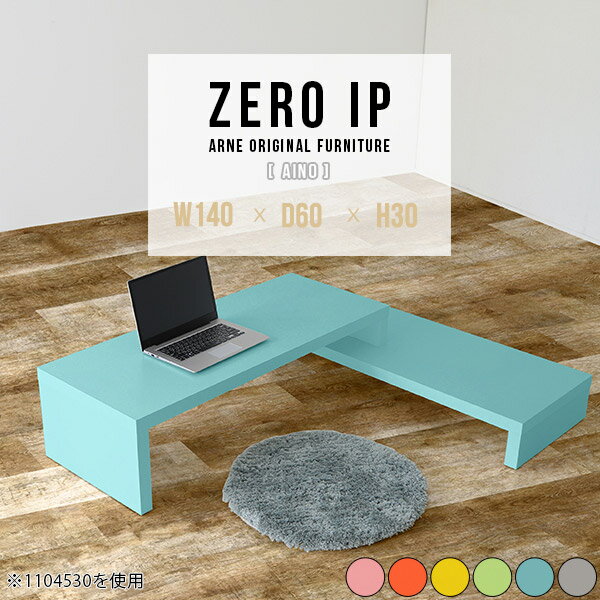

2. インテリアの色と素材

色は、犬の心理状態に影響を与えると言われています。ベージュやアイボリーなどの、落ち着いた暖色系の色調は、犬をリラックスさせる効果があると言われています。逆に、刺激の強い色や柄は、不安感を増幅させる可能性があります。

* 具体的な工夫:

* 犬がよく過ごす場所の壁や床の色を、ベージュやアイボリーなどの落ち着いた色に統一する。

* カーペットやラグは、肌触りの良い自然素材(コットン、ウールなど)を選ぶ。

* 犬が噛んだり引っ掻いたりしても安全な素材を選ぶ。

3. 室温と空気の質

室温や空気の質も、犬の体調に影響を与えます。快適な室温(20~25度程度)を保ち、定期的に換気を行いましょう。

* 具体的な工夫:

* エアコンや暖房で室温を適切に調整する。

* 定期的に窓を開けて換気を行う。

* 空気清浄機を使用する(ペット用の空気清浄機も販売されています)。

4. 視覚的な刺激の軽減

犬は、視覚的な刺激にも敏感です。テレビやパソコンなどの画面、強い光、複雑な模様などは、犬にとってストレスになる可能性があります。

* 具体的な工夫:

* テレビやパソコンは、犬の視界に入らない場所に置く。

* 直射日光を避け、カーテンなどで光を調整する。

* 壁や家具の色や柄は、シンプルで落ち着いたものを選ぶ。

専門家の意見:動物行動学者の視点

動物行動学者によると、犬のこのような行動は、身体的な不調だけでなく、精神的なストレスや不安も原因として考えられます。 獣医さんの診断に加え、愛犬の行動や生活環境を詳しく観察し、ストレス要因を探ることが重要です。 例えば、最近生活環境に変化があったか、家族構成に変化があったか、など。

愛犬の行動を記録し、獣医さんに見せることでより正確な診断に繋がる可能性があります。 動画を撮影しておくのも効果的です。

まとめ:愛犬との快適な空間づくり

愛犬の健康を維持するためには、適切な医療ケアに加え、安心できる生活環境を整えることが重要です。 インテリアの工夫を通じて、愛犬がリラックスできる空間を創造することで、精神的なストレスを軽減し、回復をサポートしましょう。 愛犬の様子を注意深く観察し、少しでも異変を感じたら、すぐに獣医さんに相談してください。