Contents

愛犬のいたずら、その原因を探る

愛犬が部屋の扉を開けて入り、物色する行為は、単なるいたずら心だけでなく、様々な原因が考えられます。 まず、その原因を特定することが、効果的な対策を立てる上で非常に重要です。

1. 遊び心と好奇心

犬は好奇心旺盛な生き物です。扉の向こうに何か新しいもの、興味深いものがあるかもしれないという好奇心から、扉を開けて探索しようとする可能性があります。特に若い犬や活発な犬種では、この傾向が強くなります。

2. 寂しさや不安

飼い主が不在の時間が長く、寂しさや不安を感じている場合、犬は飼い主の気配を求めて部屋中を探索するかもしれません。扉を開けて部屋に入ることで、飼い主の痕跡を探したり、安心できる場所を見つけようとする行動と言えるでしょう。

3. 何かを得ようとする行動

部屋の中に犬にとって魅力的なもの(食べ物、おもちゃなど)がある場合、それを手に入れようとして扉を開ける可能性があります。

4. 訓練不足

「ダメ」などの基本的なコマンドをきちんと理解していない場合、扉を開けてはいけないというルールを理解できません。しつけが不足していることが原因の一つです。

愛犬に扉を開けさせないためのしつけ方

しつけは、早期から始めることが重要です。愛犬の年齢や性格、学習能力に合わせて、根気強く行いましょう。

1. 「ダメ」コマンドの徹底

扉を開けようとした瞬間に、「ダメ」と強い口調で言い、同時に犬の注意をそらすために、おもちゃやボールなどで気を紛らわせましょう。 この時、決して怒鳴ったり、体罰を加えたりしてはいけません。恐怖心を与えてしまうと、逆効果になる可能性があります。

2. 代替行動の学習

扉を開ける代わりに、犬が喜んで行う行動を教え込むことが大切です。例えば、「おすわり」「待て」などのコマンドを覚えさせ、扉を開けようとした際に、これらのコマンドを実行させることで、注意をそらすことができます。 成功したら、必ず褒めてご褒美を与えましょう。

3. 扉へのアクセス制限

犬が扉を開けるのが得意な場合、一時的に扉へのアクセスを制限することも有効です。例えば、ベビーゲートを設置して、特定の部屋への進入を制限するなどです。

4. 環境の工夫

部屋の中に犬にとって魅力的なもの(食べ物、おもちゃなど)を置かないようにしましょう。 また、犬が簡単に扉を開けられないように、扉の構造を見直すことも有効です。例えば、扉にストッパーを取り付ける、もしくは扉を閉める際にしっかりロックする習慣をつけるなどです。

扉を開けさせないための物理的な対策

しつけと並行して、物理的な対策も検討しましょう。

1. 扉ストッパーの設置

ホームセンターなどで手軽に購入できる扉ストッパーは、犬が扉を開けるのを物理的に阻止する効果があります。様々な種類があるので、お部屋のインテリアに合うものを選びましょう。特に、木製ドアには、ドアノブに巻き付けるタイプのストッパーが効果的です。

2. ベビーゲートの設置

ベビーゲートは、犬が特定の部屋に入れないようにするための効果的な方法です。圧着式や突っ張り式など、様々なタイプがあるので、お部屋の構造に合わせて選びましょう。設置場所の安全性と、愛犬がゲートを乗り越えられないかを確認することが重要です。

3. マグネット式ドアロック

マグネット式ドアロックは、ドアを閉めた際に自動的にロックされるため、犬が扉を開けるのを防ぐことができます。設置が簡単で、インテリアを損なわずに設置できるものがおすすめです。

4. 鍵付きの扉

最も確実な方法ですが、普段の生活に不便を感じる可能性があります。どうしても必要な場合のみ検討しましょう。

専門家のアドバイス

犬のしつけや行動に関する専門家であるドッグトレーナーに相談することも有効です。 ドッグトレーナーは、愛犬の性格や行動パターンを分析し、適切なしつけ方法や対策を提案してくれます。 特に、しつけに苦労している場合や、愛犬の行動に異常を感じた場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

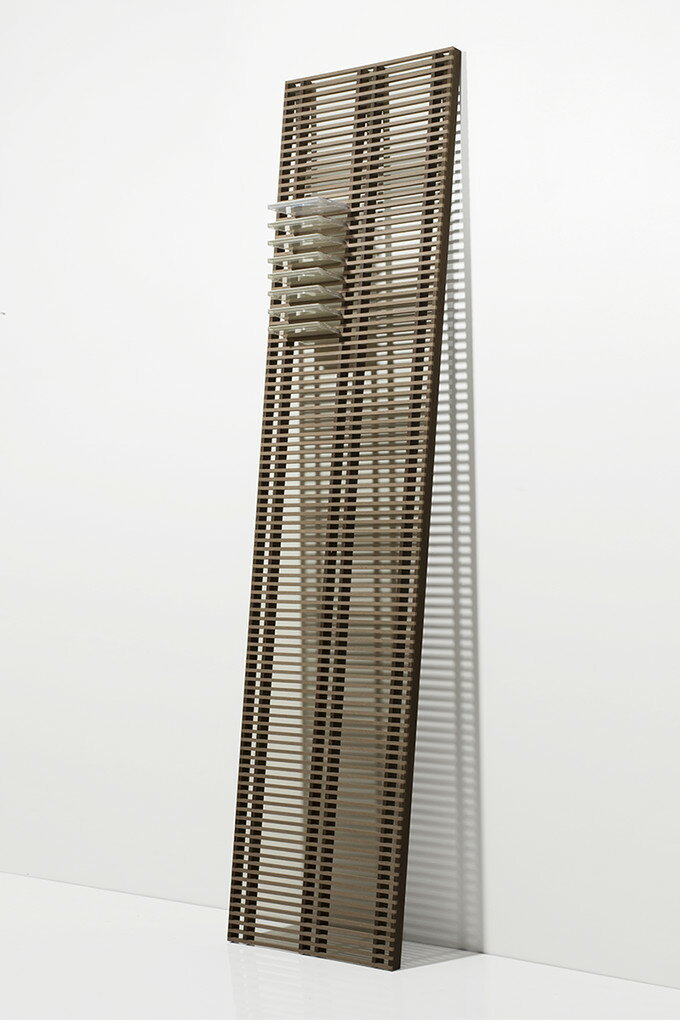

インテリアとの調和

物理的な対策として使用するベビーゲートや扉ストッパーは、お部屋のインテリアにも配慮して選びましょう。 最近では、デザイン性の高い製品も多く販売されています。 お部屋の雰囲気に合ったものを選ぶことで、対策をしながらも、美しい空間を保つことができます。 例えば、ブラウンのインテリアには木製の扉ストッパー、グレーのインテリアにはスタイリッシュな金属製のベビーゲートを選ぶなど、工夫してみましょう。

まとめ

愛犬が部屋の扉を開けてしまう問題への対策は、しつけと物理的な対策の両面からアプローチすることが重要です。 愛犬の性格や行動パターンを理解し、適切な方法を選択することで、愛犬との快適な生活を実現できます。 焦らず、根気強く取り組むことが大切です。 そして、必要であれば、専門家の力を借りることも検討しましょう。