Contents

幽霊が出やすい環境とは? 築年数や間取り、そしてあなたの感覚

まず、大切なのは「幽霊が出る」という現象を科学的に証明することは難しいということです。しかし、古民家や築年数の古い物件、あるいは以前事件があった場所などでは、心理的な不安を感じやすいことは事実です。 あなたの感じる「ギシギシ音」や「直感」は、古い建物の構造的な音や、単なる気のせいではなく、あなたの潜在意識が不安を感じているサインかもしれません。

幽霊の出現とされる環境について、一般的に言われている点を整理してみましょう。

- 築年数:築年数の古い建物、特に歴史のある家屋や、改築されていない部分は、過去の出来事やエネルギーが残りやすいとされています。 特に、木造建築は音が反響しやすく、気配を感じやすい傾向があります。

- 間取り:暗い部屋や、通気性の悪い部屋、閉鎖的な空間は、不安感を増幅させる可能性があります。3Kの部屋は、広さによっては圧迫感を感じやすく、一人暮らしだと余計に不安になるかもしれません。

- 場所:以前事件や事故があった場所、または霊的なスポットとして知られている場所の近くは、心理的な影響を受けやすいです。また、周囲の環境、例えば、墓地や神社仏閣の近くも、不安要素となり得ます。

- 窓の数と配置:窓が少ないと、日当たりが悪くなり、部屋全体が暗く、閉塞感を感じやすくなります。風通しも悪くなり、空気の入れ替えも難しくなります。窓からの視界が開けているかどうかも重要です。外が見えないと、不安感が増幅される可能性があります。

- あなたの精神状態:これは非常に重要です。不安やストレスを抱えていると、些細な音や気配にも敏感になり、「幽霊」を感じてしまう可能性が高まります。

幽霊が出ると感じる不安を解消するインテリアの工夫

幽霊の有無に関わらず、快適で安心できる住空間を作ることで、心理的な不安を軽減することができます。インテリアの工夫で、より安全で落ち着ける空間を演出しましょう。

1. 明るく清潔な空間づくり

- 照明:十分な明るさを確保しましょう。間接照明などを効果的に使用することで、リラックスできる雰囲気を作ることができます。明るい色の壁やカーテンもおすすめです。グレーの壁に白い家具を配置するのも良いでしょう。白やアイボリーなどの明るい色は、空間を広く見せる効果もあります。

- 整理整頓:部屋を常に清潔に保ち、不要なものを処分しましょう。すっきりとした空間は、心にもゆとりを与えてくれます。物が散らかっていないと、視覚的なストレスが減り、精神的な安定につながります。

- 風通し:定期的に窓を開けて換気をしましょう。新鮮な空気を取り入れることで、気分転換になり、心理的な負担を軽減できます。カーテンを開けて自然光を取り入れることも重要です。

2. 安心感を与えるインテリアの選択

- 色選び:グレーは落ち着きと安心感を与えてくれる色です。グレーを基調としたインテリアは、心を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。 ただし、グレーばかりだと暗くなるため、白やアイボリーなどの明るい色と組み合わせることが大切です。

- 素材:天然素材の家具や小物を取り入れることで、温かみのある空間を作ることができます。木製の家具は、自然の温もりを感じさせ、安心感を高めます。また、肌触りの良い素材を選ぶこともおすすめです。

- 植物:観葉植物を置くことで、空気を浄化し、リラックス効果を高めることができます。緑は心を落ち着かせ、安らぎを与えてくれます。

3. 心理的な安心感を高める工夫

- アロマ:ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のあるアロマを焚くと、精神的な安定につながります。

- 音楽:穏やかな音楽を流すことで、リラックス効果を高めることができます。ヒーリングミュージックなどがおすすめです。

- 好きなもの:自分の好きな写真や絵画、ぬいぐるみなどを飾ることで、居心地の良い空間を作ることができます。自分の好きなものに囲まれることで、安心感が増します。

専門家の意見:心理カウンセラーのアドバイス

心理カウンセラーの視点から見ると、幽霊への不安は、未知への恐怖や、コントロールできない状況への不安が根底にあると考えられます。 インテリアの工夫は、環境を整えることで安心感を高める効果がありますが、根本的な不安を解消するには、専門家への相談も有効です。 不安が強い場合は、心理カウンセラーなどに相談し、心のケアを行うことをおすすめします。

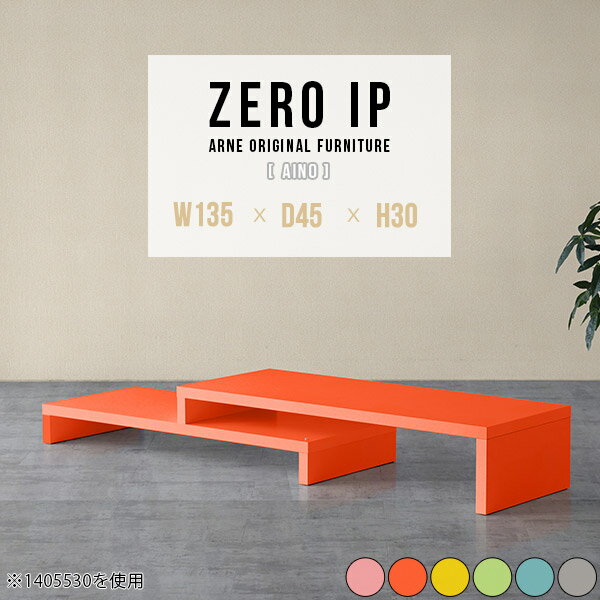

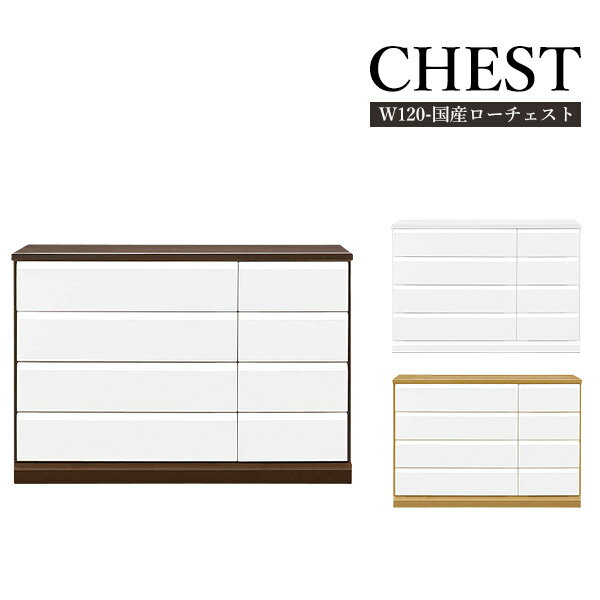

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

まとめ:安心できる空間づくりで、快適な一人暮らしを

幽霊の有無に関わらず、快適で安心できる住空間を作ることは、心身ともに健康な生活を送る上で非常に重要です。 ご紹介したインテリアの工夫や、専門家への相談などを活用し、あなたにとって居心地の良い、安心して暮らせる空間を築いてください。 そして、もし不安なことがあれば、一人で抱え込まず、友人や家族、専門家などに相談することを忘れないでください。