Contents

市役所の語学研修の現状と課題

質問者様の疑問は、多くの自治体で起こりうる問題を鋭く突いています。 短期間の語学研修に多額の税金が投入される一方で、既に語学能力を持つ人材を採用しないという点、そして研修の効果の低さ、研修生のモチベーションの問題など、様々な課題が複雑に絡み合っています。

研修の費用対効果

3ヶ月の短期研修で、挨拶や簡単な日常会話レベルの習得にとどまるケースは少なくありません。 これは、語学習得には長期間にわたる継続的な学習と実践が必要であることを示しています。 3ヶ月という期間では、基礎的な文法を学ぶことには役立つかもしれませんが、実践的な会話能力を身につけるには不十分です。 研修費用と習得レベルのバランス、つまり費用対効果の低さが問題となっています。 より効果的な研修方法、例えば、オンライン学習の活用や、実践的な会話練習の機会の充実などを検討する必要があります。 また、研修後のフォローアップ体制も重要です。

人材活用の問題点

既に語学能力を持つ人材を採用しない理由としては、いくつか考えられます。

- 予算の制約: 経験豊富な語学堪能な人材の採用には、高額な給与が必要となるため、予算的に難しいケースもあるでしょう。

- 採用プロセス: 適切な人材を見つけるための採用プロセスが整っていない可能性があります。 専門性の高い人材を採用するには、専門的な知識を持つ採用担当者が必要となるでしょう。

- 内部昇進の優先: 市役所内部で昇進させることを優先し、外部からの採用を敬遠している可能性もあります。

- 人材育成への投資不足: 既存職員の語学能力向上のための研修プログラムが不足している可能性も考えられます。 継続的な研修によって、職員の語学能力を向上させることも可能です。

しかし、長期的視点で見れば、最初から語学能力を持つ人材を採用する方が、費用対効果は高くなります。 研修費用、研修期間中の業務負担、そして研修後も十分な能力を発揮できないリスクなどを考慮すると、最初から適切な人材を採用する方が、コスト削減と業務効率の向上に繋がります。

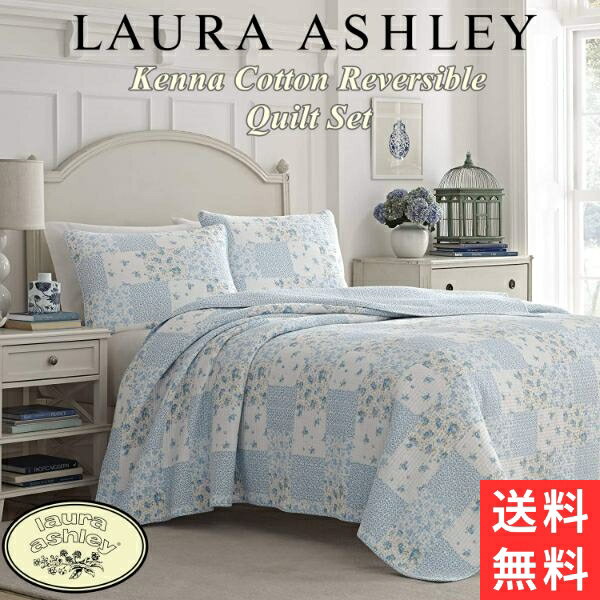

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

研修生のモチベーションと研修内容

質問者様の記述にある研修生の方は、文法中心の学習にこだわり、会話練習を軽視していたとのこと。これは、研修内容と研修生のモチベーションの両方に問題があった可能性を示唆しています。 研修プログラムは、目標とするレベルや研修期間を考慮し、文法学習と会話練習のバランスを適切に取ることが重要です。 また、研修生自身のモチベーションを高めるためには、研修の目的や意義を明確に伝え、定期的なフィードバックを行い、学習の進捗状況を把握する必要があります。 研修生が交流事業に積極的に関わりたいという意欲を持つことが、学習効果を高める上で非常に重要です。

より効果的な国際交流のための提案

国際交流事業を成功させるためには、単なる語学研修だけでなく、多角的なアプローチが必要です。

人材採用と育成

- 多言語対応職員の採用: 姉妹都市との交流事業に特化した、多言語対応職員の採用を積極的に検討する必要があります。 採用試験に語学能力試験を含めるなど、選考基準を見直すことが重要です。

- 継続的な語学研修プログラムの導入: 職員全体の語学能力向上のため、継続的な研修プログラムを導入することが重要です。 オンライン学習ツールや外部講師の活用など、効果的な学習方法を検討する必要があります。

- 異文化理解研修: 語学力だけでなく、異文化理解も重要です。 姉妹都市の文化や習慣に関する研修を実施することで、より円滑な交流を促進できます。

国際交流事業の見直し

- 専門通訳・翻訳者の活用: 重要な会議や公式な場では、専門の通訳・翻訳者を活用することで、より正確な情報伝達を確保できます。 これにより、研修生の負担を軽減し、研修費用を抑えることも可能です。

- ボランティアの活用: 地域住民を巻き込んだ国際交流事業にすることで、費用を抑え、地域活性化にも繋がります。 語学堪能なボランティアを募集し、交流事業に協力してもらうことも考えられます。

- 交流プログラムの多様化: 子供たちの交流だけでなく、大人向けの交流プログラムも充実させることで、より深い相互理解を促進できます。

専門家の意見

自治体における国際交流事業の専門家によると、短期研修に頼るのではなく、長期的な視点で人材育成に投資することが重要です。 優秀な人材を採用し、継続的な研修とサポートを提供することで、より効果的な国際交流を実現できると指摘しています。 また、研修内容も、文法だけでなく、実践的な会話能力の向上に重点を置くべきだと述べています。

まとめ

市役所の語学研修は、費用対効果、人材活用、研修内容、研修生のモチベーションなど、様々な課題を抱えています。 より効果的な国際交流を実現するためには、最初から語学能力を持つ人材の採用を検討し、継続的な研修プログラムの導入、そして国際交流事業全体の見直しが必要不可欠です。 単なるコスト削減ではなく、長期的な視点で人材育成に投資することで、真に効果的な国際交流を実現できるでしょう。 これは、単なる一自治体の問題ではなく、日本の多くの自治体が直面する課題であり、改善に向けて真剣に取り組む必要があります。