Contents

プラスチック溶けたような臭いの原因を探る

深夜にプラスチックが溶けたような臭いが発生し、火災の危険も心配される状況、非常に不安ですよね。まずは落ち着いて、原因究明と安全確保のためのステップを踏んでいきましょう。電気コードの異常がないとのことですので、他の可能性を探る必要があります。

考えられる原因と確認方法

プラスチックのような臭いの原因は様々です。以下に考えられる原因と、ご自身で確認できるポイントをまとめました。

- 家電製品の発熱:テレビ、冷蔵庫、オーディオ機器など、長時間稼働する家電製品から発熱し、内部のプラスチック部品がわずかに溶けることで臭いが発生することがあります。全ての家電製品の電源を切り、プラグを抜いて確認しましょう。特に、長時間使用している機器や、通気性の悪い場所に設置されている機器に注目してください。

- 照明器具:蛍光灯やLED照明器具など、発熱する可能性のある照明器具もチェックしましょう。器具の表面温度を確認し、異常に熱い場合は、使用を中止してください。古い照明器具は、経年劣化により発熱しやすくなっている可能性があります。

- 家具やインテリア:プラスチック製の家具や、プラスチック素材を使用しているインテリア雑貨などから臭いが発生している可能性も考えられます。特に直射日光が当たる場所や、熱源の近くに置かれているものは注意深く確認しましょう。例えば、安価なプラスチック製の収納ボックスや、太陽光が長時間当たる窓際のプラスチック製品などです。

- 電気配線:壁の中の配線に問題がある可能性も否定できません。ただし、ご自身で確認するのは危険ですので、専門業者に依頼しましょう。臭いの発生源が特定できない場合は、この可能性も考慮する必要があります。

- 近隣からの臭い:近隣で何かが燃えている、またはプラスチックを扱う工場などから臭いが流れてきている可能性も考えられます。窓を開けて風向きを確認し、臭いの発生源を特定できるかもしれません。

- その他:まれに、建材自体から発生する臭いもあります。新築やリフォーム直後であれば、建材の揮発性有機化合物(VOC)が原因の可能性も考えられます。この場合は、換気を十分に行い、時間経過とともに臭いが薄れていくはずです。

臭いの発生源特定のためのステップ

1. 臭いの強弱を確認する:臭いの強い場所、弱い場所を特定することで、発生源を絞り込むことができます。

2. 部屋の隅々を確認する:家具の裏側や、普段あまり見ない場所にも注意深く確認しましょう。

3. 換気をする:窓を開けて換気をし、臭いを拡散させ、臭いの発生源を特定しやすくなります。

4. 複数の感覚を使う:臭いだけでなく、視覚(煙、変色など)、触覚(熱など)も使って確認しましょう。

5. 家族や近隣住民に確認する:家族や近隣住民に臭いについて確認し、情報共有することで、発生源特定の助けとなります。

緊急時の対処法と専門家への依頼

深夜で電気業者への連絡が難しい状況では、まずは安全確保を最優先しましょう。

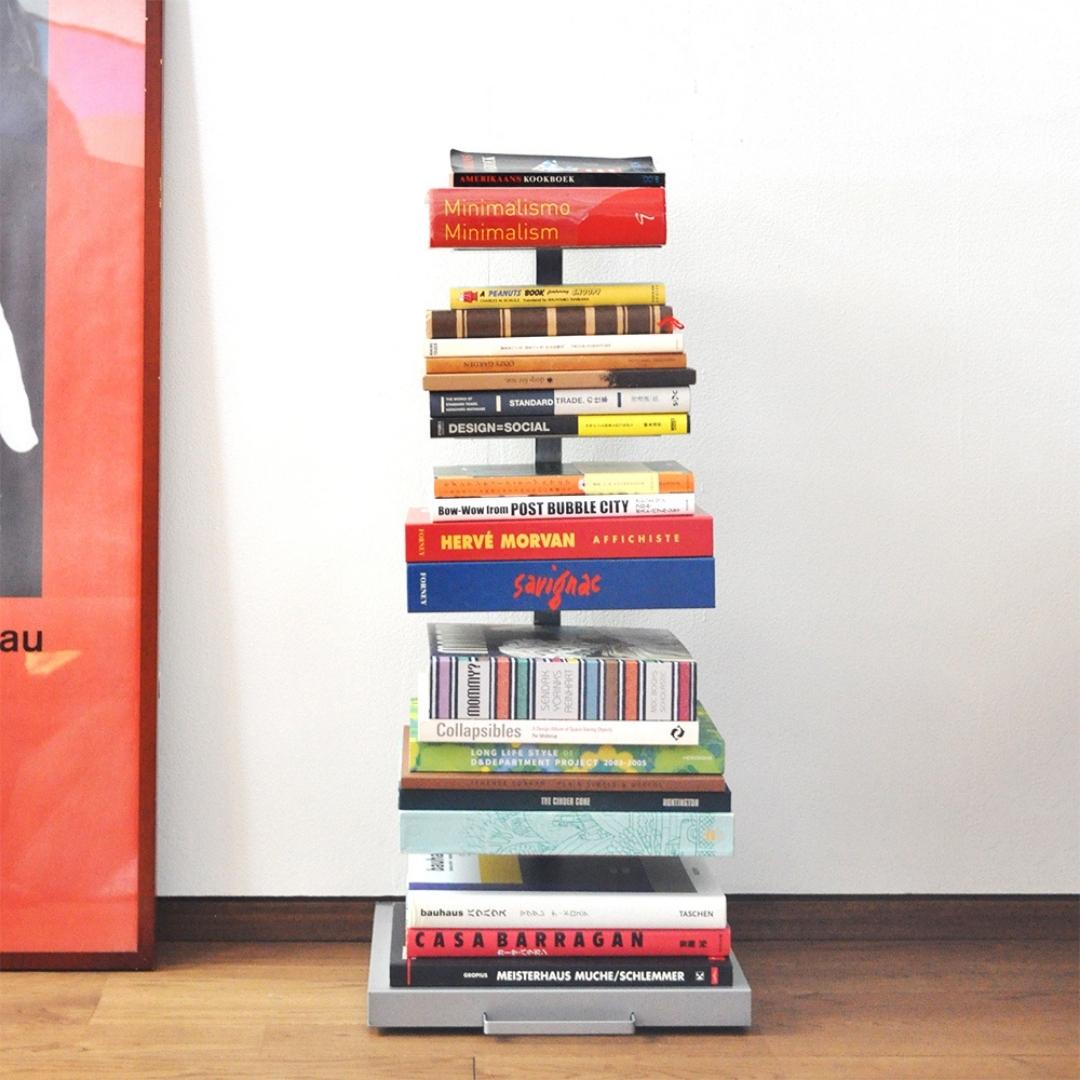

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

緊急時の対処法

- 換気を十分に行う:窓やドアを開けて、新鮮な空気を入れ替えましょう。換気扇も活用してください。

- 火災報知器を確認する:火災報知器が作動していないか確認し、異常があればすぐに避難してください。

- 煙感知器を確認する:煙感知器が作動していないか確認し、異常があればすぐに避難してください。

- 家族に状況を伝える:家族に状況を伝え、避難経路などを確認しましょう。

- 落ち着いて行動する:パニックにならず、冷静に状況を判断し、適切な行動を取りましょう。

専門家への依頼

朝になったら、電気工事士や消防署などに連絡し、状況を説明して適切なアドバイスを受けましょう。臭いの原因が特定できない場合や、火災の危険性がある場合は、すぐに専門家に相談することが重要です。

インテリアと安全性の両立

今回の件を踏まえ、インテリア選びにおいて安全性を考慮することも重要です。

安全なインテリア選びのポイント

- 素材の確認:家具やインテリアを選ぶ際には、素材を確認し、安全性の高いものを選びましょう。難燃性素材や、耐久性の高い素材を選ぶことが重要です。

- 適切な配置:家具やインテリアは、熱源や直射日光の当たる場所を避けて配置しましょう。通気性を確保することも重要です。

- 定期的な点検:家電製品や照明器具などは、定期的に点検し、異常がないか確認しましょう。経年劣化による発熱や故障を防ぐことができます。

- 安全基準の確認:製品を選ぶ際には、安全基準を満たしているかを確認しましょう。安全基準を満たしていない製品は、火災や感電などの危険性があります。

まとめ

プラスチックが溶けたような臭いは、様々な原因が考えられます。まずは落ち着いて、上記の確認方法を試してみてください。それでも原因が分からず不安な場合は、専門家への相談を躊躇せずに行いましょう。安全を確保することが何よりも大切です。