Contents

落ち着きのなさ、衝動性…もしかしたら発達障害の可能性

毎日お子さんのことで悩んでいらっしゃるんですね。 記載されている症状から、いくつか発達障害の可能性が考えられます。 しかし、インターネットの情報だけでは正確な診断はできません。専門家による診断が不可欠です。 まずは、落ち着いて、以下に記載する情報を参考に、お子さんの状況を客観的に把握し、適切な対応を考えていきましょう。

発達障害の可能性を示唆するポイント

ご記載の内容から、以下の点が特に気になります。

* 指示の理解と遂行の困難さ:「頼んだことが丁寧にできない」「教えた通りにできない」といった記述は、指示の理解や遂行に困難を抱えている可能性を示唆しています。これは、注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴的な症状の一つです。

* 衝動性:「人が話しているのに割り込んでくる」「怒られてもヘラヘラ笑う」といった行動は、衝動性を示しています。これもADHDの特徴です。

* 社会性の未熟さ:「お風呂上がり全裸で部屋を歩く」「買い物中に落ち着きがない」といった行動は、社会的なルールやマナーの理解に困難がある可能性を示唆しています。これは、自閉スペクトラム症(ASD)やADHDに共通する症状です。

* こだわりや執着:「自分の要望が通るまでしつこい」といった記述は、こだわりや執着の強さを示しています。これもASDの特徴です。

発達障害の種類と特徴

いくつかある発達障害について、簡単に説明します。

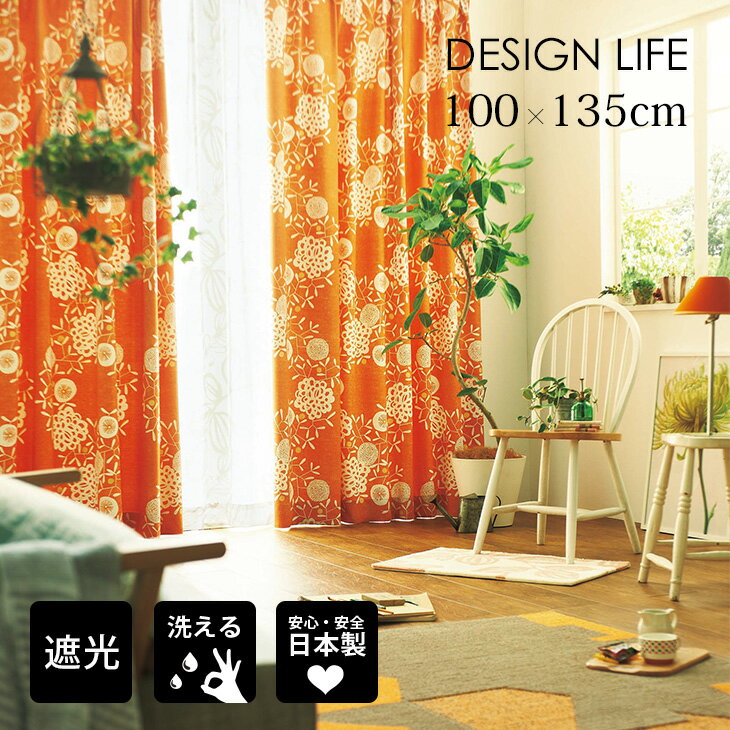

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

注意欠陥多動性障害(ADHD)

* 注意散漫:集中力が持続せず、気が散りやすい。

* 多動性:落ち着きがなく、じっとしていられない。

* 衝動性:考えずに発言したり行動したりする。

自閉スペクトラム症(ASD)

* 社会性の障害:コミュニケーションや対人関係に困難がある。

* コミュニケーションの障害:言葉の理解や表現に困難がある。

* 興味や行動の偏り:特定のことに強い興味を示したり、反復的な行動を繰り返したりする。

学習障害(LD)

* 読字障害(ディスレクシア):文字の読み書きに困難がある。

* 算数障害(ディスカリキュリア):計算や数の理解に困難がある。

* 書字障害(ディスグラフィア):文字を書くことに困難がある。

専門機関への相談と診断

お子さんの状況をより詳しく把握し、適切な支援を受けるためには、専門機関への相談が不可欠です。

相談できる機関

* 児童精神科医:発達障害の診断と治療を行う専門医です。

* 心療内科医:心の問題全般を扱う専門医です。

* 教育相談機関:学校や教育委員会などが設置している相談機関です。

* 発達支援センター:発達障害児とその家族を支援する機関です。

診断の流れ

1. 医師への相談:症状を詳しく説明し、診察を受けます。

2. 検査:必要に応じて、知能検査や発達検査などを行います。

3. 診断:検査結果や診察内容に基づいて、診断が下されます。

4. 治療・支援:診断に基づいて、適切な治療や支援が始まります。

親御さんのためのアドバイス

診断が出るまでは、お子さんへの接し方を見直すことも重要です。

具体的な対応策

* 指示は具体的に、短く、シンプルに:一度に多くの指示を出さず、一つずつ明確に伝えましょう。

* 視覚的な支援:絵カードやスケジュール表などを活用し、分かりやすく伝えましょう。

* 褒めて伸ばす:小さなことでも、頑張りを褒め、自信をつけさせてあげましょう。

* 感情をコントロールする練習:深呼吸やリラックスタイムなどを設け、感情の波をコントロールする練習をしましょう。

* ご自身のメンタルヘルスのケア:お子さんのサポートは大変です。ご自身のメンタルヘルスにも気を配り、必要に応じて相談機関に相談しましょう。

* 家族で話し合う:ご家族で状況を共有し、協力して対応しましょう。

インテリアと心の状態

お子さんの部屋のインテリアも、落ち着きや集中力に影響を与える可能性があります。

落ち着ける空間づくり

* 色の効果:ピンクなどの穏やかな色は、リラックス効果があります。

* 照明:明るすぎず暗すぎない、適度な明るさを確保しましょう。

* 整理整頓:散らかった部屋は、落ち着かない気持ちになりやすいので、整理整頓を心がけましょう。

* 自然を取り入れる:植物や自然素材を取り入れることで、リラックス効果を高めることができます。

まとめ

お子さんの様子から、発達障害の可能性が考えられますが、専門家の診断が重要です。 まずは、専門機関に相談し、適切な支援を受けてください。 そして、お子さんの個性や特性を理解し、温かく見守ることが大切です。 インテリアを通して、落ち着ける空間を作ることも、お子さんの成長をサポートする一つの方法です。