Contents

夜勤における就寝介助の困難:ケーススタディ

高齢者の就寝介助は、介護現場における大きな課題の一つです。特に、認知症や寝たきり状態の高齢者に対しては、スムーズなベッドへの移動が困難なケースが多く見られます。今回のケースでは、利用者様は「眠たい」と言いながらも、自分の部屋に戻るとベッドへ移動することを拒否し、家族の嘘まで使って帰ろうとするなど、複雑な状況が見て取れます。夜勤におけるこのような状況は、介護者の大きな負担となり、精神的なストレスも蓄積されます。

ベッドへの移動をスムーズにするための具体的なアプローチ

高齢者のベッドへの移動をスムーズに行うためには、利用者様の状態や心理状態を理解し、適切なアプローチを行うことが重要です。以下に、具体的な方法をいくつか提案します。

1. 環境調整:落ち着ける空間の提供

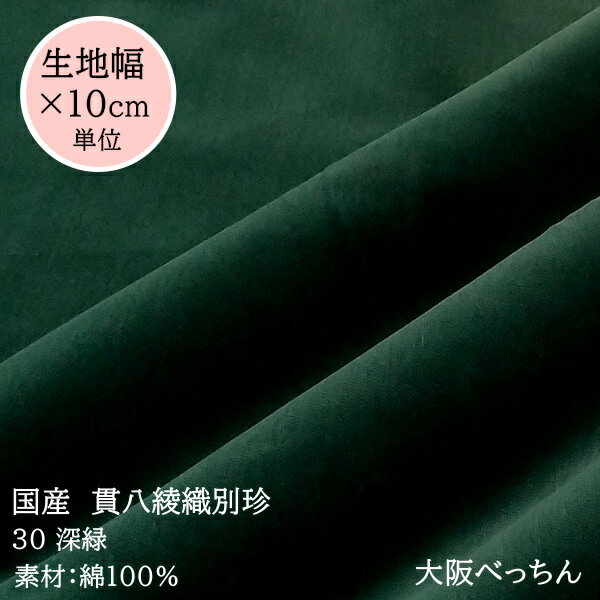

- 照明の調整:明るい照明は覚醒作用を促すため、就寝前には間接照明や薄暗い照明に切り替えることが重要です。青色の光は睡眠を妨げるため、暖色系の照明がおすすめです。寝室の壁の色も、リラックス効果のある青系や緑系を選ぶと良いでしょう。

- 温度・湿度の調整:室温や湿度が高すぎると寝苦しくなるため、快適な温度・湿度を保つようにしましょう。エアコンや加湿器などを適切に使用し、室温は20~22℃程度、湿度は50~60%程度が理想的です。

- 騒音対策:テレビやラジオなどの騒音は睡眠の妨げになります。就寝前には、できるだけ静かな環境を作るように心がけましょう。耳栓を使用するのも有効な手段です。

- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールなどのアロマオイルを焚くと、リラックス効果が期待できます。ただし、利用者様の好みやアレルギーに配慮する必要があります。

2. コミュニケーション:共感と安心感を与える

- ゆっくりとした言葉遣い:焦らず、ゆっくりとした言葉で、優しく語りかけましょう。高齢者は、言葉のスピードやトーンに敏感です。

- 共感的な傾聴:利用者様の気持ちを理解しようと努め、共感的な姿勢を示すことが大切です。ただ単に指示を出すのではなく、利用者様の気持ちを丁寧に聞き取ることで、安心感を与えることができます。

- 身体的接触:手をつないだり、肩を優しくさすったりすることで、安心感を与えることができます。ただし、利用者様の意向を尊重することが重要です。

- 具体的な説明:「ベッドに行きましょう」という漠然とした指示ではなく、「これから一緒にベッドに移動しましょう。少し手伝いますね」など、具体的な言葉で説明することで、利用者様の不安を軽減することができます。

3. 移動支援:身体への負担を軽減

- 体位変換:ベッドへの移動が困難な場合は、まずは体位変換を行い、身体の負担を軽減しましょう。ゆっくりと、丁寧に体位を変えてあげることが大切です。

- 移乗ボード・スライディングシートの使用:移乗ボードやスライディングシートを使用することで、介護者と利用者様の身体への負担を軽減することができます。これらの道具の使い方を熟知し、適切に使用しましょう。

- 介助者の体勢:介助者は、腰を曲げずに、正しい姿勢で介助を行うように心がけましょう。腰痛予防にも繋がります。

- 複数人での介助:一人で介助が困難な場合は、複数人で協力して介助を行うようにしましょう。安全性を確保することが最も重要です。

4. 認知症への対応:現実療法の活用

利用者様が認知症である可能性も考慮する必要があります。認知症の方への対応としては、現実療法が有効です。例えば、現在時刻や場所を明確に伝えたり、具体的な行動を指示したりすることで、混乱を軽減することができます。

5. 家族との連携:情報共有と協力体制の構築

家族の方との連携も非常に重要です。日中の様子や、利用者様の好み、普段の行動パターンなどを共有することで、より効果的なケアを行うことができます。家族の方にも、就寝時の介助方法について説明し、協力体制を築くことが大切です。

専門家の意見:介護士の負担軽減と質の高いケアの両立

介護士の負担軽減は、質の高いケアを提供するために不可欠です。専門家によると、チーム医療や多職種連携によるサポート体制の構築、そして、介護技術の向上のための研修や教育が重要です。また、介護施設側も、介護士の労働環境改善に努め、適切な人員配置や休暇制度の整備を行う必要があります。

まとめ:継続的な観察と柔軟な対応が重要

高齢者の就寝介助は、一筋縄ではいかない複雑な問題です。今回ご紹介した方法以外にも、利用者様の状態や状況に合わせて、柔軟に対応していくことが重要です。継続的な観察を行い、何が問題なのかを分析し、その都度、最適な方法を見つけることが、スムーズな就寝介助と介護者の負担軽減に繋がります。 常に利用者様の気持ちを理解し、寄り添う姿勢を忘れずに、安心して眠れる環境づくりを目指しましょう。