Contents

火災警報器設置義務化の開始時期と対象

住宅用火災警報器の設置は、2018年6月1日から、新築住宅では義務化されました。既存住宅については、2018年6月1日以降、順次義務化が進められており、2024年5月31日までに設置が完了する必要があります。

対象となるのは、寝室、居間、台所など、人が寝ていることが多い部屋や、火災の発生しやすい部屋です。具体的には、以下の部屋に設置することが求められます。

- 寝室

- 居間

- 台所

- 階段

ただし、設置が困難な場合や、すでに火災警報器が設置されている場合は、例外的に設置が免除される可能性もあります。詳細については、お住まいの地域の消防署に問い合わせることをお勧めします。

火災警報器の種類と選び方

住宅用火災警報器には、大きく分けて以下の2種類があります。

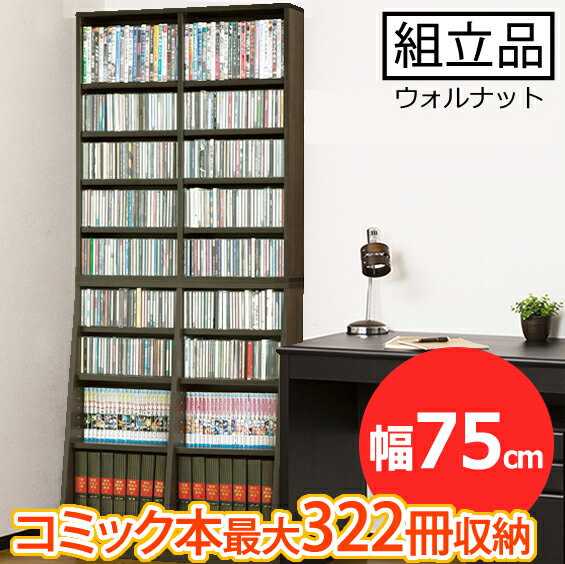

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 煙式:煙を感知して警報を発するタイプ。最も一般的で、多くの家庭で使用されています。

- 熱式:熱を感知して警報を発するタイプ。煙が少ない火災に反応しにくいという特徴があります。キッチンなど、煙ではなく熱が発生しやすい場所に適しています。

近年では、光電式とイオン化式の2種類の煙式センサーが主流です。光電式は比較的大きな煙の発生に反応しやすく、イオン化式は小さな煙にも反応しやすいという特徴があります。多くの場合、光電式が推奨されています。 また、近年では、住宅用火災警報器とCO(一酸化炭素)警報器が一体型になったものも販売されており、安全性向上に繋がります。

選び方のポイントは、以下の通りです。

- 設置場所:寝室など、人が寝ている部屋には煙式が適しています。キッチンなど、熱が発生しやすい場所には熱式が適しています。近年は、光電式煙感知器が主流で、多くの場合、これを選ぶのが無難です。

- 機能:電池式、AC電源式、または両方対応のものなどがあります。電池式は設置が簡単ですが、定期的な電池交換が必要です。AC電源式は電池交換の手間が省けますが、電源の確保が必要です。近年は、電池寿命が長いものや、電池切れを知らせる機能が付いたものも増えています。

- デザイン:インテリアに合うデザインを選ぶことも重要です。白色やベージュなど、シンプルなデザインのものが多く販売されています。設置場所やインテリアに合わせて、適切なデザインを選びましょう。

インテリアとの調和を考えた設置方法

火災警報器は、安全性を確保するために必須のアイテムですが、インテリアの雰囲気を損なわないように設置することも重要です。

設置場所の工夫

- 天井の梁や照明器具との位置関係:梁や照明器具の近くに設置すると、デザイン的に目立ちにくくなります。ただし、警報器が隠れてしまうような場所には設置しないように注意しましょう。

- 家具や絵画とのバランス:家具や絵画などの配置とバランスを考え、目立たないように設置しましょう。例えば、白い天井に白い警報器を設置すれば、比較的目立ちにくくなります。

- 複数設置する場合の配置:複数の警報器を設置する場合は、均等に配置することで、視覚的なバランスが保たれます。

デザイン性の高い火災警報器を選ぶ

最近では、デザイン性に優れた火災警報器も販売されています。シンプルなデザインのものや、インテリアに馴染むカラーのものを選ぶことで、違和感なく設置できます。

カバーや装飾で目立たなくする

どうしてもデザインが気になる場合は、専用のカバーや装飾を使って目立たなくすることもできます。ただし、カバーを使用する際は、警報器の機能を妨げないよう注意が必要です。

専門家の意見:インテリアコーディネーターの視点

インテリアコーディネーターの山田花子氏に話を聞きました。「火災警報器は安全面で非常に重要なアイテムですが、インテリアの邪魔にならないように設置することが大切です。設置場所やデザインを工夫することで、安全と美しさの両立が可能です。例えば、天井の色に合わせた色の警報器を選ぶ、または警報器専用のカバーを使用するなど、様々な方法があります。迷った場合は、専門家に相談してみるのも良いでしょう。」

まとめ:安全とデザイン性を両立させよう

火災警報器の設置は法律で義務付けられていますが、設置場所や種類、デザインを工夫することで、インテリアとの調和を図ることができます。安全性を確保しつつ、快適な住空間を実現するために、この記事を参考に、最適な火災警報器を選び、設置してください。