Contents

室内干しで臭くなるのは洗濯物?それとも室内?

結論から言うと、「室内の洗濯物を干すと臭くなる」というのは、洗濯物自体と、室内空間の両方が臭くなる可能性があることを意味します。 臭いの原因は、洗濯物の種類、乾燥方法、室内の環境など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

洗濯物自体が臭くなる原因としては、以下の点が挙げられます。

- 洗濯機の洗浄不足:洗濯槽に汚れやカビが残っていると、洗濯物に臭いが移ります。定期的な洗濯槽クリーニングが重要です。

- すすぎ不足:洗剤が残っていると、生乾き臭の原因となります。すすぎ回数を増やすか、洗剤の量を調整しましょう。

- 乾燥不足:完全に乾いていないと、雑菌が繁殖しやすくなり、臭いを発生させます。十分な乾燥を心がけましょう。

- 柔軟剤の使いすぎ:柔軟剤の香りが強すぎると、逆に臭いの原因になることがあります。適量の使用を心がけましょう。

- 洗濯物の素材:綿や麻などの天然素材は、合成繊維に比べて臭いがつきやすい傾向があります。

一方、室内が臭くなる原因としては、以下の点が挙げられます。

- 湿気によるカビの発生:洗濯物を室内干しすると、室内の湿度が上がります。湿気が高いとカビが発生しやすく、カビ臭が発生します。

- 生乾き臭の拡散:洗濯物が十分に乾いていないと、生乾き臭が室内に広がります。

- 部屋の換気不足:換気が悪いと、臭いがこもりやすくなります。こまめな換気を心がけましょう。

冬でも室内干しは臭くなる?除湿機との関係

冬でも室内干しは臭くなる可能性があります。冬は空気が乾燥していると思われがちですが、室内は窓を閉め切ることが多いため、湿度が高くなりやすく、カビが発生しやすい環境になりやすいのです。

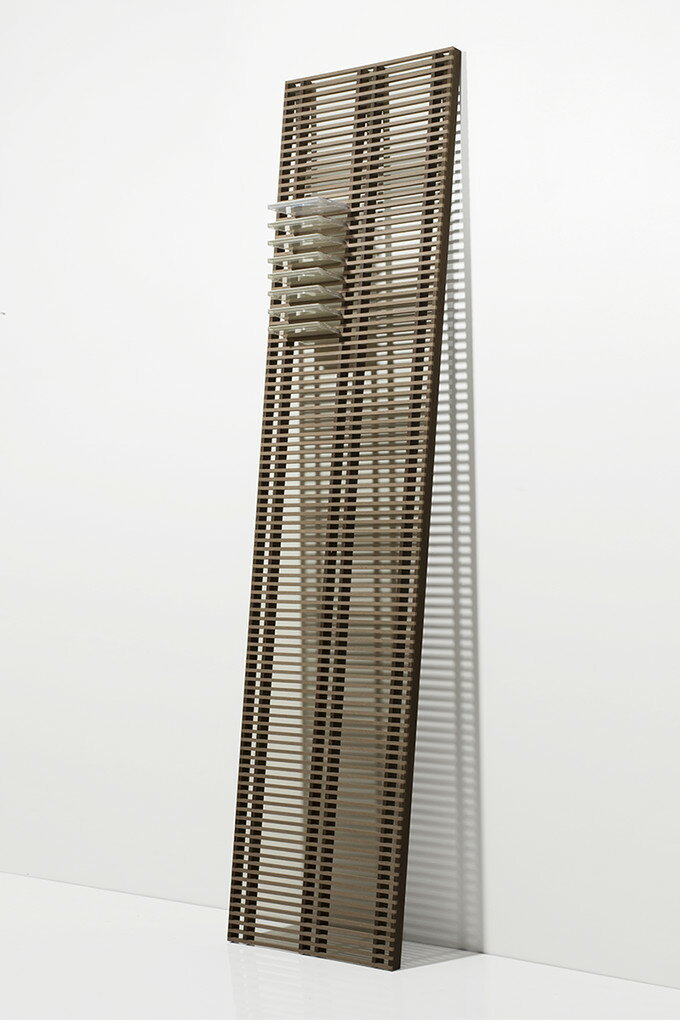

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

特に、結露が発生しやすい環境では、カビの発生リスクがさらに高まります。

除湿機を使うのは、室内の湿度を下げてカビの発生を防ぐためです。湿気が原因となる臭いを防ぐためには、適切な除湿が効果的です。ただし、除湿しすぎると空気が乾燥しすぎて、喉の乾燥や肌の乾燥といった問題を引き起こす可能性もありますので、湿度計などで管理しながら使用することが大切です。

室内干しの臭いを防ぐための具体的な対策

室内干しの臭いを防ぐためには、以下の対策が有効です。

1. 洗濯方法を見直す

- 洗濯槽の掃除:定期的に洗濯槽クリーナーを使用し、汚れやカビを除去しましょう。月に一度程度が目安です。

- すすぎをしっかり行う:すすぎ回数を増やすか、洗剤の量を減らすことで、洗剤の残りによる臭いを防ぎます。

- 乾燥を徹底する:扇風機やサーキュレーターを使用し、風通しをよくして乾燥時間を短縮しましょう。浴室乾燥機や衣類乾燥機も有効です。

- 柔軟剤は適量を使用する:柔軟剤の使いすぎは、逆に臭いの原因になることがあります。パッケージに記載されている使用量を守りましょう。

- 高温で洗濯する:高温で洗濯することで、菌の繁殖を防ぎ、臭いを抑制できます。ただし、素材によっては高温での洗濯ができないものもあるので、洗濯表示を確認しましょう。

2. 室内環境を整える

- 換気をこまめに行う:窓を開けて換気をし、湿気を排出しましょう。特に洗濯物を干している間は、こまめな換気が重要です。

- 除湿機を使用する:湿度が高い場合は、除湿機を使用し、室内の湿度を下げましょう。特に冬場は結露にも注意が必要です。

- 空気清浄機を使用する:空気清浄機を使用することで、室内の空気を浄化し、臭いを軽減することができます。

- 室内干し用のグッズを使う:室内干し用のハンガーや乾燥ラックを使うことで、洗濯物の風通しが良くなり、乾燥を促進できます。また、部屋干し専用の洗剤を使用するのも有効です。

- カビ対策:定期的に掃除を行い、カビの発生を防ぎましょう。特に、湿気がこもりやすい場所には注意が必要です。

3. 専門家のアドバイス

どうしても臭いが取れない場合は、クリーニング業者や、インテリアコーディネーターなどに相談してみるのも良いでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策を見つけることができるかもしれません。

まとめ

室内干しによる臭いは、洗濯物と室内環境の両方に原因がある可能性があります。適切な洗濯方法と室内環境の管理によって、臭いを防ぐことができます。上記の方法を試しても改善しない場合は、専門家に相談することをおすすめします。