Contents

愛犬の夜泣きと家族の幸せ:現状分析と解決策

妊娠6ヶ月で1歳のお子様、そして2歳のミニチュアダックスフンドと暮らすご家庭の状況、大変お察しします。愛犬の夜泣きで睡眠不足になり、ご自身の体調管理も難しい状況の中、夫との意見の食い違いも加わり、心身ともに疲弊されていることと思います。 まずは、現状を整理し、一つずつ解決策を探っていきましょう。

愛犬の夜泣きの原因を探る

愛犬が夫の帰宅時にゲージで泣き叫ぶ原因は、分離不安の可能性が高いです。愛犬は夫を一番の愛情対象として認識しており、夫の不在時に不安を感じ、帰宅時に喜びと安心感、そして少しの興奮から、クンクンと泣き叫んでいると考えられます。 さらに、散歩の頻度が週2回と少ないこと、ゲージでの生活が中心であることも、ストレスとなっている可能性があります。

具体的な解決策:ステップバイステップで改善

解決策は、愛犬の不安を軽減し、家族全体の生活リズムを整えることにあります。以下のステップで改善を目指しましょう。

ステップ1:帰宅時の対応を見直す

夫の帰宅時、いきなり愛犬に構わず、まずは落ち着いて静かに過ごしましょう。 興奮状態の愛犬に、さらに興奮状態の夫が接すると、かえって状況が悪化します。夫には、帰宅後すぐに愛犬に構うのではなく、まずは落ち着いてから、優しく声をかけて、少しの時間だけ撫でるように指示しましょう。 いきなり抱き上げたり、大声を出すことは避けましょう。

ステップ2:日中の過ごし方を見直す

* 散歩の頻度を増やす:可能であれば、週2回から週4回以上に増やしましょう。 散歩は運動不足解消だけでなく、愛犬のストレス軽減、そして社会化にも繋がります。 妊娠中の体調を考慮し、短時間でも良いので、毎日散歩に出かけることを目指しましょう。

* 十分な運動と遊び:散歩以外でも、室内で十分な運動と遊びの時間を確保しましょう。 ボール遊びや引っ張りっこなど、愛犬が楽しめる遊びを取り入れましょう。 1歳のお子様と安全に遊べる方法を工夫することが重要です。

* 環境エンリッチメント:ゲージの中で過ごす時間を少しでも楽しくするために、様々な工夫をしましょう。 安全な噛み応えのあるおもちゃ、嗅覚を使うおもちゃなどを与え、飽きさせないように工夫しましょう。 新しいおもちゃを定期的に与えるのも効果的です。

* 安心できる場所の確保:ゲージの中に、愛犬が安心して落ち着ける場所を作ることも大切です。 柔らかなベッドやブランケットなどを用意し、安全で快適な空間を確保しましょう。

ステップ3:夜間の対策

* 就寝前のルーティン:就寝前に、愛犬とゆっくりと時間を過ごし、落ち着かせましょう。 ブラッシングやマッサージなど、愛犬がリラックスできる行動を取り入れると効果的です。

* サプリメントの活用:獣医師に相談の上、必要であれば、鎮静効果のあるサプリメントを試してみるのも良いかもしれません。 ただし、自己判断でサプリメントを与えることは避け、必ず獣医師の指示に従いましょう。

* ホワイトノイズ:穏やかな音楽やホワイトノイズを流すことで、愛犬の不安を軽減できる場合があります。

ステップ4:家族間のコミュニケーション

夫とよく話し合い、愛犬への対応について共通認識を持つことが大切です。 夫にも、愛犬の行動の背景にある不安を理解させ、協力してもらう必要があります。 愛犬の世話や散歩を分担するなど、具体的な役割分担を決めておくことで、負担を軽減し、夫婦間のストレスも減らすことができます。

里親への委託について

里親を探すことは、最後の手段として考えてください。 愛犬を新しい家族に託すことは、大きな決断です。 もし里親を探すことを検討する場合は、信頼できる里親団体に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。 安易な気持ちで里親に出すのではなく、愛犬にとって本当に幸せな選択ができるよう、慎重に検討しましょう。

専門家の意見:獣医さんのアドバイス

愛犬の行動は、単なる甘えやわがままではなく、分離不安やストレスが原因である可能性が高いです。 獣医さんに相談し、愛犬の状態を詳しく診てもらうことをお勧めします。 必要であれば、行動療法士などの専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 獣医さんは、愛犬の健康状態を把握し、適切なアドバイスをしてくれます。 また、薬物療法が必要な場合もあります。

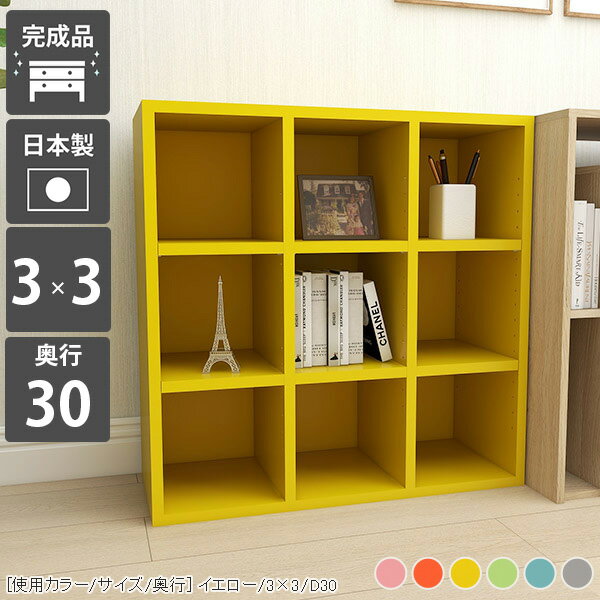

インテリアと愛犬の共存:快適な空間づくり

愛犬と快適に暮らすためには、インテリアにも工夫が必要です。

* 安心できるスペース:愛犬が落ち着いて過ごせる場所を確保しましょう。 犬用のベッドやクッションを配置し、落ち着ける空間を作ることで、安心感が高まります。

* 安全な環境:愛犬が誤って口に入れてしまう危険なものを置かないように注意しましょう。 また、コード類を隠すなど、安全な環境を整えることが大切です。

* 清潔な空間:定期的に掃除を行い、清潔な環境を保ちましょう。 特に、トイレや寝床はこまめに清掃することが重要です。