Contents

社会福祉士を目指す大学生にとって、レジュメの取捨選択は重要です

社会福祉士の国家試験対策として、レジュメの取捨選択に悩んでいる大学生の方、多くいらっしゃると思います。せっかく授業で配布された資料なので、捨てるのはもったいない、でも大量にあると収納場所にも困りますよね。今回は、社会福祉士を目指す大学生が、レジュメをどのように整理・保管すれば良いのか、具体的な方法と、国家試験対策におけるレジュメの重要性について解説します。

レジュメは本当に必要?国家試験対策におけるレジュメの役割

まず、レジュメが国家試験の勉強で必要かどうか、という根本的な疑問について考えてみましょう。結論から言うと、必ずしも全てが必要というわけではありません。しかし、適切に整理・保管することで、効率的な学習に役立つ可能性は十分にあります。

レジュメが役立つケース

* 授業内容の補足説明が充実している場合:教科書や参考書だけでは理解しにくい部分、教授独自の解説などが加えられている場合、レジュメは貴重な学習資料となります。

* 図表や事例が豊富に掲載されている場合:社会福祉の現場を理解するためには、具体的な事例を学ぶことが重要です。レジュメに分かりやすい図表や事例が掲載されている場合は、試験勉強の際に役立ちます。

* 授業中に教授が強調したポイントがまとめられている場合:教授が特に重要だと強調した部分、試験に出やすいポイントなどは、レジュメにまとめてあることが多いです。

* 独自の視点や考え方が記されている場合:教授独自の視点や考え方がレジュメに記されている場合、試験対策だけでなく、社会福祉士としての知識・見識を広げる上で役立ちます。

レジュメが不要なケース

* 教科書や参考書の内容とほぼ同じ場合:教科書や参考書に既に詳しく書かれている内容であれば、レジュメは不要です。

* 内容が古く、最新の情報と異なる場合:社会福祉の制度や法律は頻繁に改正されます。古い情報が書かれたレジュメは、誤った知識を身につける可能性があるので注意が必要です。

* 字が汚くて読めない、内容が整理されていない場合:読みづらいレジュメは、学習効率を下げる原因となります。

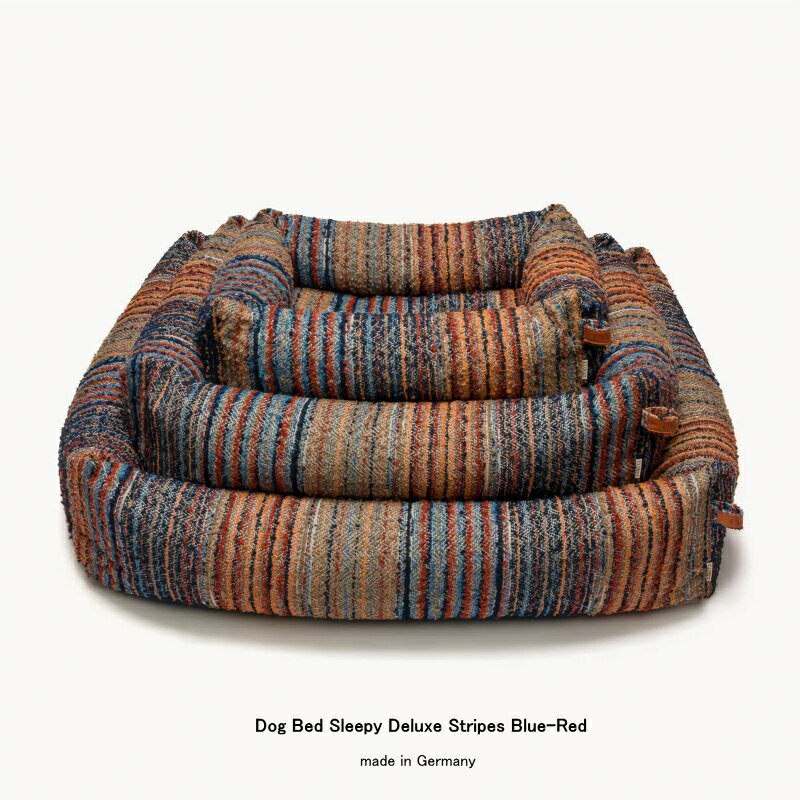

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

レジュメの整理・保管方法:実践的なステップ

では、実際にレジュメをどのように整理・保管すれば良いのでしょうか。以下のステップに従って、効率的に整理しましょう。

ステップ1:分類と選別

まず、全てのレジュメを種類別に分類します。例えば、以下の様に分類できます。

- 科目別

- テーマ別

- 重要度別(重要、重要度中等、不要)

そして、不要なレジュメを処分します。不要なレジュメとは、上記で挙げた「レジュメが不要なケース」に該当するものです。迷う場合は、一旦保管しておき、後で改めて見直すのも良い方法です。

ステップ2:デジタル化

重要なレジュメは、スキャナーでデジタル化することをお勧めします。デジタル化しておけば、場所を取らず、検索も容易になります。EvernoteやOneNoteなどのクラウドサービスを利用すれば、パソコンやスマートフォンからいつでもアクセスできます。

ステップ3:ファイリング

デジタル化できないレジュメ、またはデジタル化しても紙媒体で保管しておきたいレジュメは、ファイルボックスやバインダーに整理しましょう。科目別、テーマ別に分類し、分かりやすいようにラベルを貼っておくと便利です。

ステップ4:定期的な見直し

定期的にレジュメを見直し、不要になったものは処分しましょう。少なくとも、学期が終わるごとに一度は見直すことをお勧めします。

専門家の視点:整理収納アドバイザーからのアドバイス

整理収納アドバイザーの視点から、レジュメの整理についてアドバイスします。

「レジュメの整理は、単なる片付けではありません。学習効率を上げるための重要なステップです。そのため、整理する際には、自分の学習スタイルや試験対策の進め方を考慮することが大切です。例えば、視覚的な学習が得意な人は、カラーコードを使ってレジュメを分類するのも良いでしょう。また、定期的に見直すことで、不要なものを処分し、常に整理された状態を保つことが重要です。」

まとめ:効率的な学習のために、レジュメを賢く活用しましょう

社会福祉士の国家試験合格を目指すには、効率的な学習が不可欠です。レジュメは、適切に整理・保管することで、学習を効果的にサポートするツールとなります。今回ご紹介した方法を参考に、不要なレジュメは処分し、必要なレジュメは適切に保管し、国家試験合格を目指して学習を進めていきましょう。