Contents

賃貸借契約と連帯保証人の役割

まず、賃貸借契約において、連帯保証人は借主と共に賃貸借契約の債務を負うことを意味します。借主が家賃を滞納した場合、大家さんは借主だけでなく、連帯保証人にも家賃の支払いを請求できます。今回のケースでは、Aさんが家賃を滞納し、連絡も取れない状況であるため、連帯保証人からの解約申し入れは当然の権利と言えるでしょう。しかし、借主であるAさんの承諾なしに一方的に解約することは、法律上難しい場合があります。

連帯保証人からの解約申し入れと借主の承諾

借主の承諾を得ずに解約できるケースは限られています。例えば、借主が家賃を滞納し続け、催告にも応じない場合、または賃貸借契約に違反する重大な行為を行った場合などです。今回のケースでは、Aさんの無断欠勤による家賃滞納が問題となっていますが、単に連帯保証人からの申し入れだけでは、解約はできません。

具体的な対応策:法的根拠に基づいた手続き

Aさんとの連絡が取れない状況では、まず、内容証明郵便で催告を行うことをお勧めします。催告状には、家賃滞納の事実、連絡が取れないこと、解約を希望する旨を明確に記載し、一定期間(例えば、1週間~2週間)以内に連絡がない場合は、法的措置をとる旨を明記します。

内容証明郵便の重要ポイント

* 日付、宛先、差出人を明確に記載する

* 家賃滞納の事実、金額、期間を具体的に記載する

* 連絡が取れない状況を説明する

* 期限を明確に設定し、期限までに連絡がない場合の対応を記載する

* 証拠となる書類(賃貸借契約書、家賃領収書など)のコピーを添付する

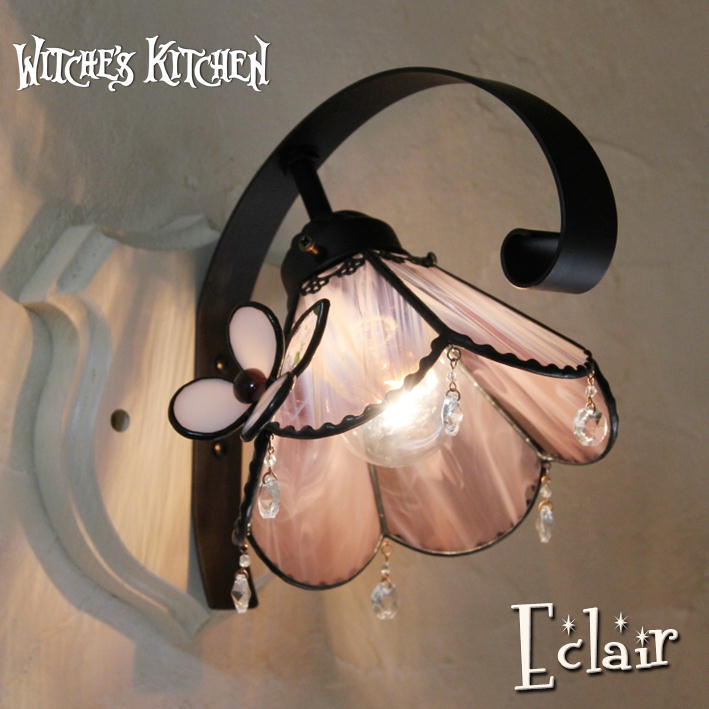

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

内容証明郵便を送付後も連絡がない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、状況を正確に判断し、適切な法的措置(訴訟など)をアドバイスしてくれます。

「~日までに返答なき場合強制的に家財を撤去する」書面の作成について

「~日までに返答なき場合強制的に家財を撤去する」といった書面を作成することは、法律上問題があります。 勝手に家財を撤去することは、不法行為となり、損害賠償請求される可能性があります。借主の承諾を得ずに家財を撤去することは絶対に避けてください。

Aさん本人の了承なく解約するための書類

Aさん本人の了承なく解約を進めるには、裁判所の判決が必要です。具体的には、明渡請求訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こすためには、弁護士に依頼し、訴状を作成する必要があります。訴状には、賃貸借契約、家賃滞納の事実、連絡が取れない状況などを詳細に記載する必要があります。裁判所は、証拠を元に判断し、Aさんへの明渡を命じる判決を下す可能性があります。

訴訟に必要な書類

* 賃貸借契約書

* 家賃領収書(または滞納明細)

* 内容証明郵便の控え

* 連絡を試みた記録(電話記録、メールの送受信記録など)

* その他、必要となる証拠書類

専門家への相談が重要

今回のケースは、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。弁護士や不動産管理会社などに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの対応が、事態の悪化を防ぎ、スムーズな解決につながります。

まとめ:グレーな状況を避けるための予防策

今回のケースのようなトラブルを未然に防ぐためには、契約段階での細やかな配慮が不可欠です。

入居者選定の重要性

* 信用情報機関を利用した審査:入居者の信用情報を確認することで、家賃滞納のリスクを軽減できます。

* 保証会社への加入:保証会社に加入してもらうことで、家賃滞納時のリスクを軽減できます。

* 連帯保証人の確認:連帯保証人の経済状況や信用性を確認することが重要です。

* 契約書の内容を明確にする:契約書に、家賃滞納時の対応、解約条件などを明確に記載することが重要です。

グレーな状況を避けるための賃貸経営

* 定期的な部屋の点検:定期的な点検で、早期に問題を発見し、対応することができます。

* 入居者との良好なコミュニケーション:入居者との良好なコミュニケーションを保つことで、問題発生時の早期対応につながります。

* 専門家への相談:問題が発生した際には、弁護士や不動産管理会社などに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

これらの点を踏まえ、適切な対応を行うことで、今後の賃貸経営をスムーズに進めることができるでしょう。