Contents

猫の縄張り意識とストレス:多頭飼いのトラブルの原因

猫Aが尿路結石で病院から帰ってきたことで、猫Bの行動に変化が見られたとのこと。これは、猫の縄張り意識とストレスが大きく関係している可能性があります。猫は非常に繊細な生き物で、環境の変化や病気、そして匂いの変化にも敏感に反応します。

猫Aが病院から帰ってきた際、その匂い、そして猫A自身の行動の変化(病気による痛みや弱りなど)が、猫Bにとってストレスとなり、縄張りを侵されたと感じる可能性があります。 猫Bは、猫Aの弱った状態を攻撃することで、自分の優位性を示そうとしたと考えられます。 流血するほどの攻撃は、深刻な事態であり、早急な対応が必要です。

猫同士の仲直り:具体的なステップと注意点

猫同士の仲直りは、時間と根気、そして適切な方法が必要です。焦らず、段階的に進めていきましょう。

ステップ1:徹底的な環境整備

* 猫Aの匂い対策:猫Aのベッドやトイレなど、猫Bが猫Aの匂いを強く感じる可能性のある場所を徹底的に清掃し、猫Aの匂いを完全に除去しましょう。 専用の消臭スプレーなども有効です。

* フェロモン製品の活用:猫用フェロモン製品(フェリウェイなど)は、猫の安心感を高め、ストレスを軽減する効果があります。 部屋に拡散させることで、猫同士の緊張を和らげることができます。

* 隠れ家を増やす:猫は安全な隠れ家を求めます。各猫が自由に使える隠れ家(猫ハウス、段ボール箱など)を複数用意し、それぞれが落ち着ける空間を確保しましょう。

* 資源の分離:エサ場、トイレ、水飲み場など、資源を完全に分離します。猫同士が資源を巡って争うのを防ぐことが重要です。

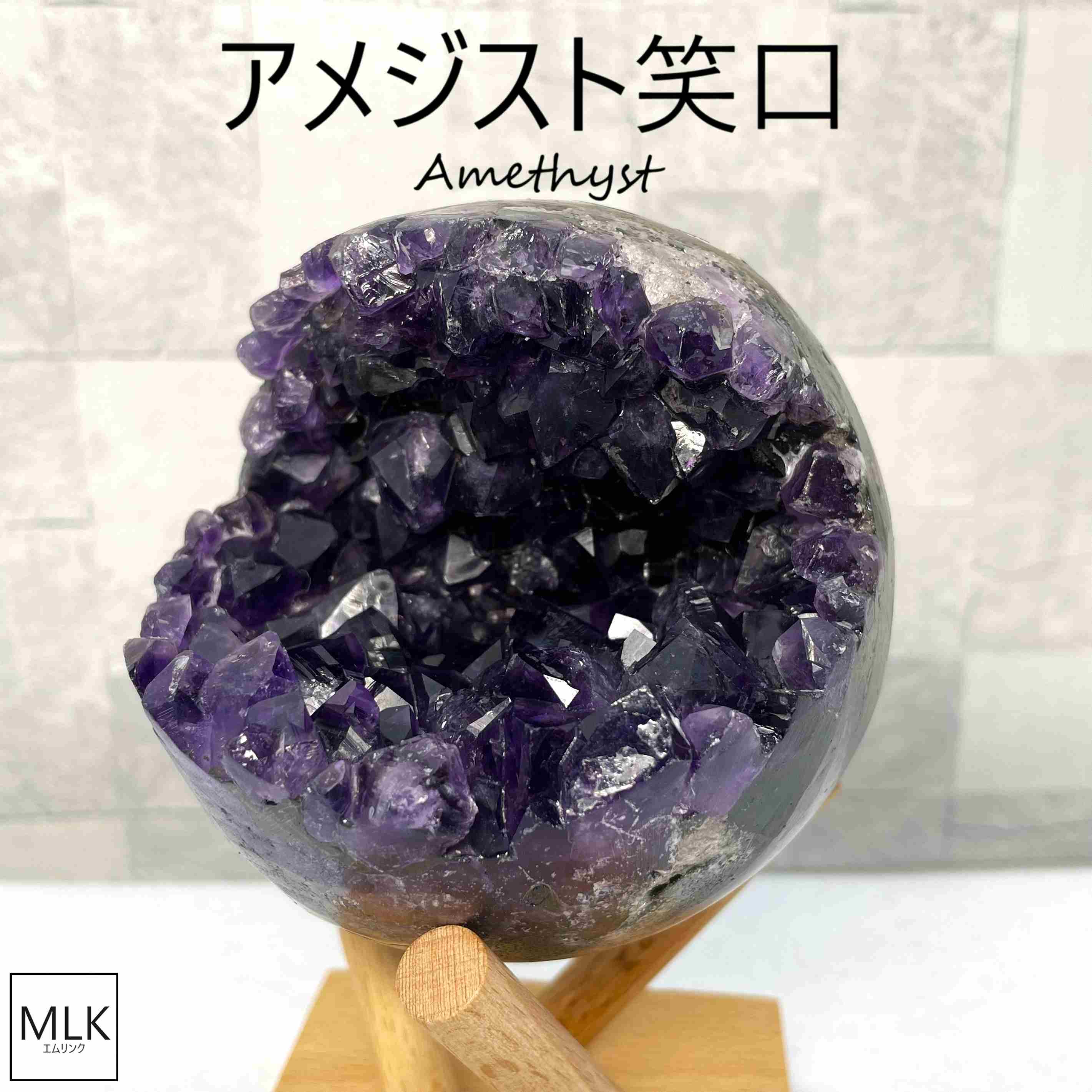

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ2:視覚的な接触から始める

* ゲージ越しでの対面:猫Bをゲージに入れ、猫Aをゲージの外に出して、距離を保ちながら視覚的な接触をさせます。 最初は数分間だけにし、猫同士が落ち着いていれば徐々に時間を延ばしていきます。 この際、猫が過度に興奮したり、威嚇し合ったりする場合は、すぐに視界を遮断します。

* 匂いの交換:それぞれの猫のタオルやベッドなどを交換し、互いの匂いに慣れさせる方法もあります。 いきなり直接接触させるのではなく、匂いを共有することで、徐々に相手への警戒心を減らすことができます。

ステップ3:ゆっくりとした距離の縮小

* 間接的な接触:ゲージ越しに、おもちゃなどで遊んで猫同士の注意をそらすことで、間接的に接触させ、徐々に距離を縮めていきます。

* 匂いの共有:猫Aと猫Bがそれぞれ異なる部屋にいる場合、ドアを少し開けて、匂いを共有させます。

* 監視下での対面:猫同士の反応を見ながら、徐々に距離を縮めていきます。 この段階では、常に監視し、喧嘩が始まりそうになったらすぐに介入できるように準備しておきましょう。

ステップ4:専門家のサポート

獣医や動物行動学の専門家への相談は非常に重要です。 専門家は、猫の行動を分析し、適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。 猫Aの尿路結石の治療だけでなく、猫Bのストレスや行動問題に対処するための具体的な方法を相談しましょう。

猫の行動を読み解く:専門家の視点

動物行動学の専門家によると、猫の攻撃行動は、恐怖、不安、ストレス、そして縄張り意識など、様々な要因が複雑に絡み合って起こることがあります。 猫Aの病気によって、猫Bは環境の変化を感じ、不安定になっている可能性があります。 そのため、猫Bのストレスを軽減し、安心感を与えることが、仲直りの鍵となります。

成功事例:多頭飼いの猫の仲直り

多くの多頭飼い家庭では、時間と忍耐、そして適切な対応によって、猫同士の仲直りに成功しています。 例えば、ある飼い主さんは、猫同士の隠れ家を増やし、フェロモン製品を活用することで、猫たちのストレスを軽減し、徐々に仲直りを果たしました。 重要なのは、猫たちの行動をよく観察し、それぞれの猫の個性やニーズを理解することです。

まとめ:根気と適切な対応で仲直りを目指しましょう

多頭飼いの猫のトラブルは、飼い主にとって大きな悩みとなりますが、適切な対応と根気によって解決できるケースが多いです。 焦らず、段階的に進め、専門家のアドバイスも活用しながら、猫たちが再び仲良く暮らせるようにサポートしていきましょう。