Contents

多頭飼いのストレスと猫のコミュニケーション

猫を2匹飼うことは、喜びもあれば、ストレスも伴います。特に、年齢や性格の異なる猫同士では、摩擦が生じることは珍しくありません。質問者様の場合、先住猫である8歳のロシアブルーと3ヶ月のソマリという、年齢差のある猫同士の同居です。一見、同じ部屋で昼寝もしている様子から良好な関係に見えるかもしれませんが、猫のコミュニケーションは複雑で、表面的な行動だけでは判断できません。

猫の言葉を読み解く:シャー、フゥーの意味

「シャー」「フゥー」といった威嚇音は、猫がストレスを感じている、あるいは自分のテリトリーを侵害されたと感じているサインです。 必ずしも攻撃的な意思表示とは限りませんが、警戒心や不安を示している可能性が高いです。 先住猫が再び威嚇音を出すようになった原因を、丁寧に探っていく必要があります。

先住猫の機嫌の悪さの原因を探る

先住猫の機嫌の悪さの原因としては、以下の可能性が考えられます。

- 資源の奪い合い:餌、水、トイレ、寝床など、猫にとって大切な資源の奪い合いがストレスになっている可能性があります。特に、ソマリはまだ幼く、先住猫の資源を奪おうとする行動(例えば、餌の横取りや、先住猫の寝床に侵入するなど)が、先住猫のストレスになっているかもしれません。

- コミュニケーションの不足:ソマリが先住猫に過度に接近したり、じゃれつきすぎたりすることで、先住猫が落ち着いて過ごせない可能性があります。猫同士のコミュニケーションは、距離感の調整が重要です。

- 環境の変化:新しい猫が来たことで、先住猫の生活環境が変化し、ストレスを感じている可能性もあります。今まで快適だった場所が、ソマリの出現によって居心地が悪くなったのかもしれません。

- 病気や老化:先住猫が病気や老化によって、気性が荒くなっている可能性も考えられます。 食欲不振や排泄の変化など、他の異変がないか注意深く観察しましょう。

- 個体差:猫の性格は様々です。もともと他の猫と仲良くなりにくい性格の先住猫もいます。無理強いせず、ゆっくりと時間をかけて関係性を築くことが大切です。

具体的な解決策:多頭飼いの成功のためのアドバイス

猫同士の良好な関係を築くためには、以下の点に注意しましょう。

1. 資源の分離

- 餌と水:それぞれの猫のために、離れた場所に餌と水を用意しましょう。できれば、高さの違う場所に設置するのも効果的です。猫は高所を好むため、先住猫が落ち着いて食事ができるスペースを確保できます。

- トイレ:トイレは、猫の数より一つ多く設置することをお勧めします。場所も離して設置することで、トイレの奪い合いによるストレスを軽減できます。

- 寝床:複数の寝床を用意し、それぞれが落ち着いて休める場所を確保しましょう。猫タワーやキャットベッドなどを活用し、高低差をつけることで、猫同士の距離を保てます。

2. コミュニケーションの促進と管理

- フェロモン製品:猫用フェロモン製品(Feliwayなど)を使用することで、猫の安心感を高めることができます。部屋にスプレーしたり、ディフューザーを使用したりすることで、リラックスした環境を作ることができます。

- ゆっくりとした時間:猫同士を無理やり近づけようとせず、それぞれの猫が自由に過ごせる時間を確保しましょう。徐々に距離を縮めていくことが重要です。

- 遊びの時間:猫同士で遊ばせるのではなく、飼い主さんがそれぞれの猫と個別に遊んであげましょう。これにより、飼い主さんへの信頼関係を築き、ストレスを軽減できます。

3. 環境の整備

- 隠れ家:猫が落ち着いて休める隠れ家となる場所を用意しましょう。段ボール箱やキャットハウスなどが役立ちます。特に、先住猫が安心して過ごせる場所を確保することが大切です。

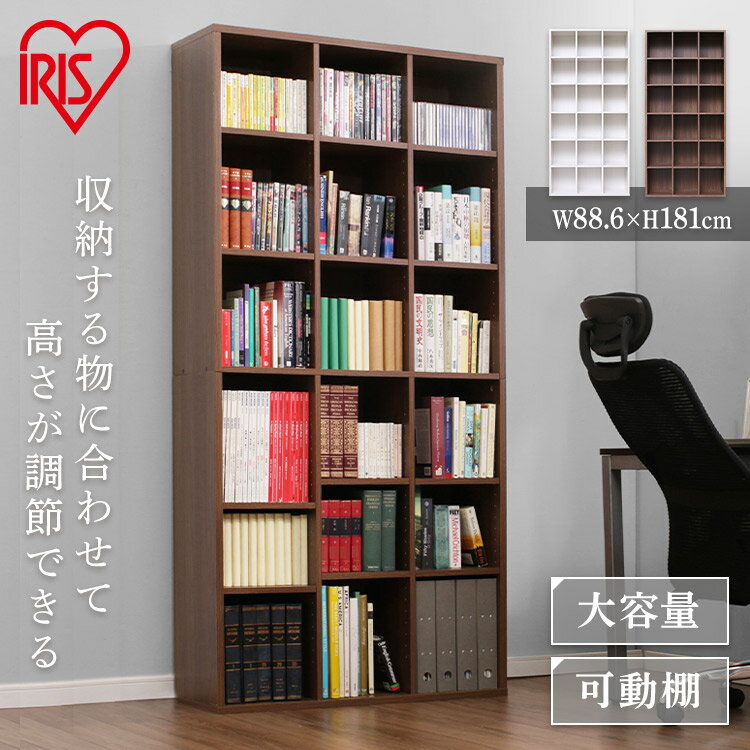

- 垂直空間の活用:猫は高い場所を好むため、猫タワーや棚などを設置して、垂直方向の空間を活用しましょう。これにより、猫同士が接触する機会を減らすことができます。

- 視覚的な遮蔽:猫同士が常に視界に入ってしまうと、ストレスになる場合があります。パーテーションなどで視線を遮る工夫をしてみましょう。

4. 専門家への相談

状況が改善しない場合、動物病院や動物行動学の専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な解決策を見つけることができます。

まとめ:時間と忍耐が鍵

多頭飼いは、猫同士の性格や相性によって、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあります。重要なのは、猫のサインを注意深く観察し、それぞれの猫のニーズを満たすことです。焦らず、時間をかけて、猫同士の関係性を築いていきましょう。 質問者様も、焦らず、上記の点を参考に、猫ちゃんたちの様子を観察し、環境を整えてあげてください。 きっと、仲の良い猫兄弟になる日が来るはずです。