Contents

多頭飼いの猫の同居:先住猫と子猫の仲良し作戦

猫を複数匹飼うことは、喜びもあれば、特有の課題も伴います。特に、先住猫と新しい子猫の同居は、慎重な配慮が必要です。 先住猫が仲良しで、そこに新しい猫が加わることで、縄張り争いやストレス、さらには既存の猫同士の関係に変化が生じる可能性があります。 しかし、適切な手順と工夫で、三匹が仲良く暮らせる可能性は十分にあります。 この記事では、猫同士の仲良しの秘訣と、インテリアを工夫することで猫たちのストレスを軽減し、円滑な多頭飼育を実現する方法をご紹介します。

段階的な導入と安全な環境づくり

子猫をいきなり先住猫のいる空間に放つのは危険です。 まずは、子猫を別の部屋で隔離し、先住猫たちの匂いを徐々に慣れさせることから始めましょう。 子猫の毛布やベッドを先住猫のいる部屋に置き、匂いを共有させることで、お互いの存在を認識させます。 数日後、ケージやキャットタワーなど、子猫が安全に過ごせる空間を用意し、先住猫たちが子猫の様子を遠巻きに見れるようにします。 この段階では、直接の接触は避け、お互いの存在に慣れることを優先しましょう。

フェロモン製品の効果的な活用

猫のストレス軽減には、フェロモン製品が有効です。 フェリウェイなどの合成フェロモンは、猫を落ち着かせ、安心感を与えます。 子猫と先住猫の部屋にそれぞれ噴霧することで、緊張感を和らげ、穏やかな雰囲気を作ることができます。 特に、子猫が新しい環境に慣れる初期段階では、効果を発揮します。

インテリアで猫たちのストレスを軽減

インテリアの工夫は、猫たちのストレス軽減に大きく貢献します。 特に、多頭飼いの場合は、それぞれの猫が落ち着いて過ごせる空間を確保することが重要です。

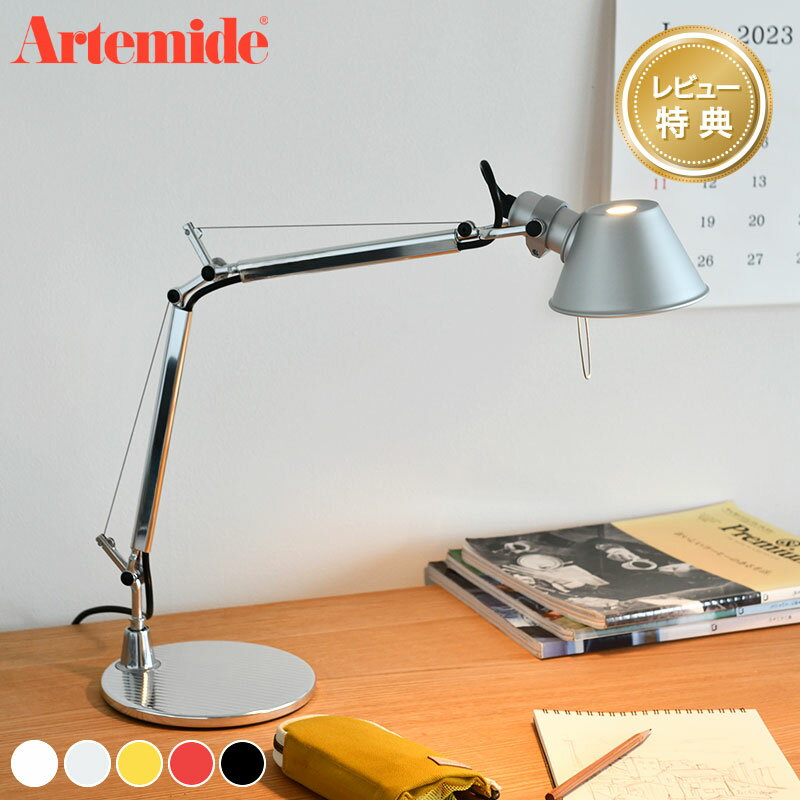

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

隠れ家となるスペースの確保

猫は、安全で落ち着ける隠れ家を求めます。 キャットタワー、猫用ベッド、段ボールハウスなど、それぞれの猫が自由に使える隠れ家を用意しましょう。 高さのあるキャットタワーは、猫が上から全体を見渡せるため、安心感を与えます。 複数の隠れ家を用意することで、猫同士の距離を保ち、ストレスを軽減できます。 特に、年上の猫は静かに過ごせる場所を確保してあげることが重要です。

垂直空間の活用

猫は高い場所を好むため、キャットウォークや棚などを設置し、垂直空間を有効活用しましょう。 これにより、猫同士が接触する機会を減らし、縄張り争いを防ぐことができます。 また、窓辺に猫用ベッドを設置すれば、日光浴も楽しめ、リラックス効果も期待できます。

匂いの管理

猫は匂いに敏感です。 トイレや食器などの匂いをこまめに掃除し、清潔な環境を保つことが重要です。 また、猫が嫌がる香りの洗剤や柔軟剤の使用は避けましょう。 自然な素材の、猫にも優しい洗剤を選ぶことをおすすめします。

遊び場と休息場所の分離

猫が活発に遊ぶ場所と、静かに休息できる場所を分けることも重要です。 遊び場には、猫じゃらしやボールなどの玩具を用意し、休息場所には、静かで落ち着けるベッドや隠れ家を設置しましょう。 これにより、猫同士の衝突を避け、それぞれの猫が快適に過ごせる環境を作ることができます。

専門家のアドバイス:獣医さんや猫行動学者の意見

猫の多頭飼育に不安がある場合は、獣医さんや猫行動学者に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、猫たちの性格や行動パターンを理解し、適切な対応策を見つけることができます。 特に、猫同士のトラブルが発生した場合には、早期の対応が重要です。

具体的なステップと時間軸

* **1週間目:** 子猫を別の部屋で隔離。フェロモン製品を使用。先住猫の匂いを徐々に慣れさせる。

* **2週間目:** ケージまたは安全な空間で子猫と先住猫を短時間接触させる。 様子を見ながら時間を徐々に延長。

* **3週間目:** 自由に動き回れるようにするが、隠れ家や垂直空間を十分に確保。 引き続きフェロモン製品を使用。

* **以降:** 猫同士の反応を見ながら、徐々に接触時間を増やしていく。 必要に応じて、専門家に相談する。

インテリアと色の選び方:ベージュの落ち着き

今回のケースでは、ベージュのインテリアがおすすめです。 ベージュは、猫にとって落ち着きを与える色であり、ストレスを軽減する効果が期待できます。 ベージュの壁や家具、カーペットなどを採用することで、穏やかな空間を作り出し、猫たちがリラックスして過ごせる環境を演出できます。 また、ベージュは他の色とも合わせやすく、様々なインテリアスタイルに適応します。

まとめ

先住猫と子猫の同居は、時間と忍耐を要するプロセスですが、適切な手順と環境づくり、そしてインテリアの工夫によって、三匹が仲良く暮らせる可能性は十分にあります。 焦らず、猫たちのペースに合わせて、ゆっくりと時間をかけて進めていきましょう。 そして、何か問題が発生した場合は、すぐに獣医さんや猫行動学者に相談することを忘れないでください。