Contents

興奮状態のトイプードルと遠吠えの効果

ご質問ありがとうございます。トイプードルを飼われているとのこと、大変お困りのことと思います。愛犬が常に興奮状態で、噛み癖や破壊行動があるとのこと、深刻な問題です。しかし、飼い主様の「遠吠え」が落ち着かせ効果があるというのは、興味深い現象ですね。まずは、愛犬の行動と、遠吠えの効果について詳しく見ていきましょう。

愛犬の行動分析:興奮、噛み癖、破壊行動の原因

愛犬の行動(興奮、噛み癖、破壊行動、落ち着きのなさ)は、いくつかの原因が考えられます。

- 運動不足: 1日3回、合計90分の散歩は一見多いように見えますが、トイプードルは活発な犬種です。特に若い犬であれば、この量では運動不足の可能性があります。室内での遊びやトレーニングも必要です。

- 精神的なストレス: 寂しさ、不安、刺激過多などが原因で、興奮状態や破壊行動につながることがあります。5分間の放置で興奮するということは、分離不安の可能性も考えられます。

- 社会化不足: 子犬期の社会化が不十分だと、他の犬や人に対して適切な反応ができない場合があります。これは、興奮や攻撃性につながる可能性があります。

- 学習不足: しつけが不十分な場合、犬は自分の行動が許される範囲を理解できず、問題行動を起こす可能性があります。噛み癖や破壊行動は、注意不足や適切な行動の学習不足からくる場合が多いです。

- 健康問題: まれに、健康上の問題が原因で、落ち着きがなくなり、興奮状態になる場合があります。獣医への相談も検討しましょう。

遠吠えの効果:犬のコミュニケーションと心理

飼い主様の遠吠えが愛犬を落ち着かせるという現象は、いくつかの解釈が可能です。

- 注意喚起: 犬は、飼い主様の遠吠えを、特別な注意喚起と認識している可能性があります。普段とは異なる音声が、愛犬に「何か特別なことが起こっている」というサインを送っているのかもしれません。そして、その特別な状況下で、飼い主様の指示に従うことで安心を得ている可能性があります。

- 模倣と共感: 犬は飼い主の行動を模倣することがあります。飼い主様の遠吠えを、一種の「コミュニケーション」として認識し、それに応答することで、飼い主様との繋がりを感じている可能性があります。遠吠えによって、飼い主様と感情的な共感を共有しているのかもしれません。

- 音の性質: 遠吠えの音声そのものが、愛犬にとってリラックス効果のある音質なのかもしれません。低い周波数の音は、犬を落ち着かせる効果があると言われています。

しかし、遠吠えは一時的な対処療法に過ぎません。根本的な解決には、愛犬の行動の原因に対処する必要があります。

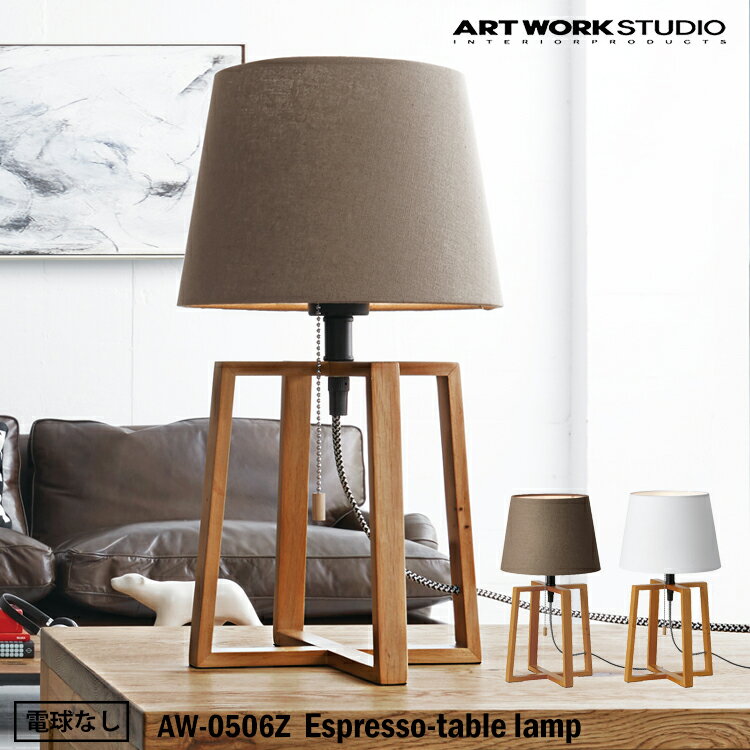

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な解決策:愛犬の行動改善に向けて

愛犬の興奮状態、噛み癖、破壊行動を改善するためには、以下の対策を総合的に行うことが重要です。

1. 適切な運動と遊び

- 散歩の質を高める: 散歩は単なる排泄のためだけでなく、運動と刺激を与えるための時間です。単純な散歩だけでなく、ボール遊びや追いかけっこなど、愛犬が楽しめる工夫を取り入れましょう。散歩コースも変えてみるのも良いでしょう。

- 室内での遊び: ぬいぐるみやボールを使った遊び、知育玩具など、室内でも楽しめる遊びを取り入れましょう。これによって、運動不足解消と精神的な刺激を与えられます。

- トレーニング: 「待て」「おすわり」「伏せ」などの基本的なコマンドを覚えさせるトレーニングは、犬の落ち着きを促し、飼い主との信頼関係を構築する上で非常に重要です。

2. 環境の整備と安心感の提供

- 安全な空間の確保: 愛犬が安心して過ごせる、自分の居場所となる空間を確保しましょう。クレートトレーニングも有効です。

- 刺激の軽減: 過剰な刺激は、犬の興奮状態を悪化させます。騒音や視覚的な刺激を減らし、落ち着ける環境を整えましょう。音楽療法も有効な手段の一つです。

- 安心できるアイテム: ぬいぐるみやタオルなど、愛犬が安心できるアイテムを用意しましょう。飼い主様の匂いのついた衣類なども効果があります。

3. しつけとトレーニング

- ポジティブな強化: 叱るよりも、良い行動を褒めて強化するポジティブなトレーニングを行いましょう。おやつや言葉の褒め言葉などを活用します。

- 噛み癖対策: 噛み癖がある場合は、噛むと嫌な音が出るおもちゃや、噛んではいけないものを安全な場所にしまうなどの対策が必要です。専門家のアドバイスを受けるのも良いでしょう。

- 専門家への相談: どうしても改善しない場合は、動物行動学の専門家やドッグトレーナーに相談しましょう。専門家のアドバイスは、愛犬の行動を改善する上で非常に役立ちます。

4. 健康チェック

- 定期的な健康診断: 愛犬の健康状態をチェックするために、定期的な獣医への受診を行いましょう。健康上の問題が行動に影響している可能性もあります。

まとめ:継続的な努力と専門家のサポート

愛犬の行動改善には、時間と忍耐が必要です。上記の対策を継続的に行い、効果を見ながら調整することが重要です。それでも改善が見られない場合は、迷わず専門家への相談を検討しましょう。専門家の適切なアドバイスとサポートを受けることで、愛犬とより幸せな生活を送ることができるはずです。