Contents

問題の整理:無断侵入と迷惑行為への対応

ご近所のAさんによる無断侵入は、プライバシー侵害であり、非常に深刻な問題です。 「困るので…」と伝えるだけでは効果がない現状、そしてAさんの行動がエスカレートしていることから、より具体的な対策が必要となります。 単なる「受け流す」だけでは解決せず、Aさんへの対応と、ご自身の安全確保の両面からアプローチする必要があります。 Aさんが認知症ではないと明記されている点も重要です。 これは、単なる老後の孤独や暇つぶしではなく、社会的な境界線の認識が曖昧になっている可能性を示唆しています。

段階的な対策:穏やかなアプローチから法的措置まで

Aさんへの対応は、段階的に進めることが重要です。 いきなり強い態度に出るのではなく、まずは穏やかなアプローチから始め、それでも改善が見られない場合に、段階的に対応をエスカレートさせていくべきです。

ステップ1:明確で毅然とした意思表示

これまでの「困るので…」という曖昧な表現ではなく、より明確で毅然とした態度で、Aさんに無断侵入を止めるよう伝えましょう。 具体的には、次のような点を意識してください。

- 場所と時間: 人通りの多い時間帯を選び、第三者がいる状況下で話しかける。

- 言葉遣い: 感情的にならず、冷静で丁寧な言葉遣いを心がける。「無断で家に入られるのは非常に困っています。二度としないでください。」と、明確に伝える。

- 記録: Aさんとのやり取りの内容、日時、場所などを記録しておく。

- 証人: 可能であれば、第三者に立ち会ってもらう。

ステップ2:家族への相談

Aさんの家族と交流がないとのことですが、状況を説明し、Aさんの行動について相談してみるのも一つの方法です。 Aさんの行動が家族にも迷惑をかけている可能性があり、協力が得られるかもしれません。 直接会うのが難しい場合は、手紙や電話で状況を説明することも検討しましょう。

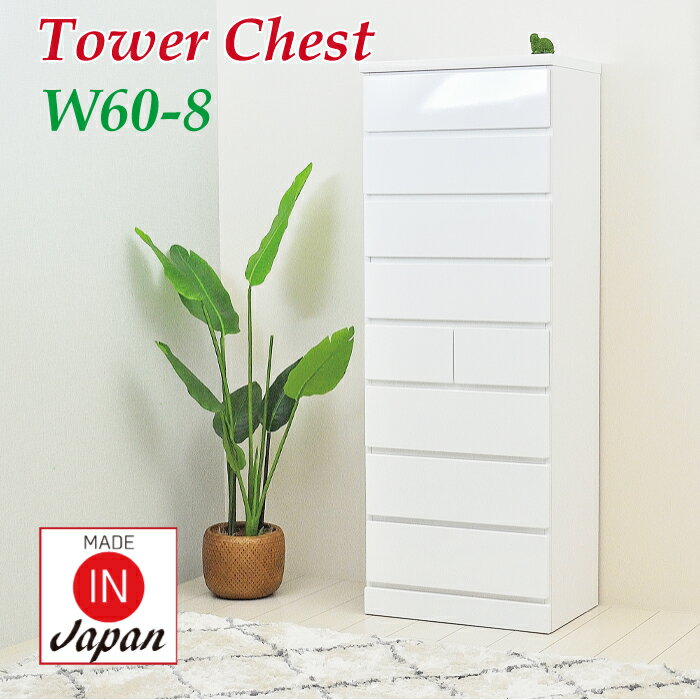

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ3:警察への相談

ステップ1、2で改善が見られない場合は、警察に相談しましょう。 無断侵入は立派な犯罪行為です。 警察に相談することで、Aさんへの警告や、今後の対応について助言を得ることができます。 これまでの記録は警察への相談において重要な証拠となります。

ステップ4:弁護士への相談

警察への相談後も改善が見られない、またはAさんの行動がさらにエスカレートした場合には、弁護士に相談することを検討しましょう。 弁護士は、法的措置(例えば、民事訴訟による損害賠償請求)を検討し、適切なアドバイスをしてくれます。

インテリアによる対策:物理的な防犯強化

Aさんの無断侵入を防ぐために、インテリアの観点からも対策を講じましょう。 防犯対策は、安心できる住空間を作る上で非常に重要です。

玄関ドアの強化

- 高性能の鍵: ピッキングに強いディンプルキーや、電子錠などを導入する。

- ドアチェーン: ドアチェーンを取り付け、ドアを完全に開けずに対応できる体制を作る。

- 防犯カメラ: 玄関ドアに防犯カメラを設置することで、抑止効果を高める。

窓の対策

- 防犯フィルム: 窓ガラスに防犯フィルムを貼ることで、ガラスの破損を防ぎ、侵入を困難にする。

- 補助錠: 窓に補助錠を取り付ける。

- 防犯センサー: 窓に防犯センサーを設置し、侵入を検知する。

その他の対策

- 明るい照明: 玄関や窓周りを明るくすることで、侵入者を抑止する効果がある。

- 防犯グッズ: 防犯ブザーや、センサーライトなどを設置する。

Aさんへの寄り添い:専門機関への相談

Aさんの行動の背景には、孤独や社会との繋がりの希薄さがある可能性があります。 Aさんの行動を単なる迷惑行為として片付けるのではなく、その背景にある問題に目を向けることも重要です。 Aさんの家族や、地域包括支援センター、民生委員などに相談し、Aさんが適切な支援を受けられるよう働きかけることも検討しましょう。

まとめ:総合的な対策で安心安全な生活を

Aさんへの対応は、穏やかなアプローチから法的措置まで、段階的に進めることが重要です。 同時に、ご自身の安全確保のため、インテリアの観点からも防犯対策を強化しましょう。 そして、Aさんの背景にある問題にも目を向け、必要であれば専門機関への相談を検討することで、より良い解決策が見つかる可能性があります。 一人で抱え込まず、周囲の力を借りながら、安心安全な生活を取り戻しましょう。