Contents

和室のリノベーション計画:フローリングとミニ坪庭の融合

6畳の和室を半分フローリング、半分ミニ坪庭にするという素敵なリフォーム計画ですね!DIYで挑戦される意欲も素晴らしいです。しかし、ミニ坪庭部分の湿気による壁への影響は、しっかりと対策する必要があります。特に、水槽を設置する場合は、水漏れや湿気によるカビ、腐食のリスクが非常に高くなります。

この記事では、和室の一部をフローリングとミニ坪庭風にDIYする際の防水対策について、具体的な方法や注意点、業者への依頼が必要なケースなどを詳しく解説します。

壁の防水対策:必須項目とDIYの可否

結論から言うと、ミニ坪庭部分の壁には防水対策が必須です。 水槽の水漏れや、植物の水やりによる湿気は、壁材の腐敗やカビの発生につながり、健康被害や建物の寿命を縮める可能性があります。

DIYでできる防水対策

湿気対策として、DIYでできる範囲は以下の通りです。ただし、完全な防水を保証するものではないことをご理解ください。

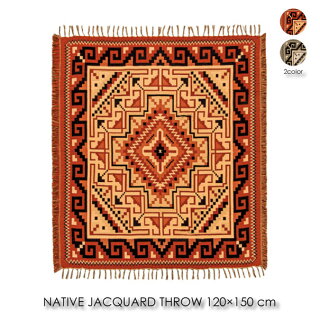

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 防水シートの施工: 坪庭部分の壁に、防水シートを貼り付けることで、ある程度の湿気対策になります。ホームセンターで入手可能な防水シートを選び、壁のサイズに合わせてカットし、専用の接着剤でしっかりと貼り付けましょう。シートの重ね合わせ部分には、防水テープを貼って隙間をなくすことが重要です。 この際、壁と床の境目にも念入りに防水処理を施す必要があります。

- 防湿塗料の塗装: 防水シートの上に、防湿効果のある塗料を塗布することで、さらに防水性を高めることができます。塗料を選ぶ際には、水性で、通気性も考慮されたものを選ぶと良いでしょう。複数回塗り重ねることで、効果が向上します。

- 換気扇の設置: 坪庭部分に換気扇を設置することで、湿気を外に排出することができます。小型の換気扇であれば、DIYでも設置可能です。ただし、電気工事の知識が必要となるため、不安な場合は専門業者に依頼しましょう。

- 排水溝の設置: 万が一、水漏れが発生した場合に備えて、排水溝を設置することをおすすめします。小さな排水溝でも、湿気を溜め込まない効果があります。

業者に依頼すべきケース

DIYに自信がない場合や、より確実な防水対策を求める場合は、専門業者への依頼をおすすめします。特に以下の場合は、業者に依頼することを検討しましょう。

- 築年数の古い家: 古い家では、壁の劣化が進んでいる可能性があり、DIYでの防水対策が難しい場合があります。

- 複雑な構造: 壁の構造が複雑な場合、適切な防水対策を行うためには専門的な知識と技術が必要です。

- 大規模な工事: 坪庭の規模が大きい場合、DIYでは時間がかかりすぎる、または困難な場合があります。

- 確実な防水性能を求める場合: 万が一の水漏れによる被害を最小限に抑えたい場合は、専門業者に依頼して、より高度な防水工事をしてもらうのが安心です。

床上げと素材選び:強度とデザインの両立

床を30cm上げる際には、十分な強度を確保することが重要です。木材や合板などを用いて、しっかりとした土台を作る必要があります。ウッドカーペットは、手軽にフローリング風にすることができますが、耐久性や耐水性に不安があるため、ミニ坪庭部分には不向きです。

おすすめ素材

- フローリング: 耐水性のあるフローリング材を選びましょう。特に、浴室などにも使用できるタイプのフローリングは、湿気にも強いのでおすすめです。

- タイル: 水に強く、お手入れも簡単なタイルは、ミニ坪庭部分にも適しています。様々なデザインや素材があるので、インテリアに合わせて選ぶことができます。

ミニ坪庭の設計と注意点

ミニ坪庭を作る際には、以下の点に注意しましょう。

- 防水性の高い容器: 水槽や防水性の高い容器を使用しましょう。もし、自作する場合は、防水シートやコーキング剤などを用いて、しっかりと防水処理を行う必要があります。

- 植物の種類: 湿気を好む植物を選びましょう。ただし、成長しすぎると、壁に負担がかかる可能性があるので、小型の植物を選ぶのがおすすめです。

- 定期的なメンテナンス: 定期的に、水槽の水を交換したり、植物の手入れをすることで、カビや腐敗を防ぎます。

専門家の意見:失敗しないためのポイント

インテリアコーディネーターの山田花子さんによると、「DIYでリフォームに挑戦するのは素晴らしいですが、防水対策は専門知識が必要な部分です。特に水を使うミニ坪庭は、湿気による被害が深刻になる可能性があります。不安な場合は、専門業者に相談して、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。」とのことです。

まとめ:安全で快適な空間づくりを

和室の一部をフローリングとミニ坪庭にするDIYは、魅力的な計画ですが、防水対策をしっかり行うことが成功の鍵となります。DIYでできる範囲と、業者に依頼すべきケースを理解し、安全で快適な空間を実現しましょう。この記事が、皆さんのリフォーム計画のお役に立てれば幸いです。