Contents

昭和時代の雨戸と戸袋の寸法に関する疑問

古い木造住宅の雨戸と戸袋の寸法について、具体的な数値を把握することは難しいですが、いくつかの要素を考慮することで、おおよその寸法を推測することができます。質問者様がお持ちの4枚引き込み式の雨戸の戸袋奥行きが9~10cmとのことですが、これは戸袋自体の奥行きであり、雨戸が収納された状態の厚みとは異なります。

雨戸の厚みと枚数による戸袋奥行きの違い

まず、昭和時代の雨戸の厚みは、材質や年代によって異なりますが、一般的に1枚あたり3~5cm程度と推測されます。質問者様がお持ちの雨戸が4枚引き込み式で、戸袋奥行きが9~10cmということは、雨戸1枚あたりの厚みを平均4cmと仮定すると、4枚分の厚み(4cm × 4枚 = 16cm)に加え、戸袋の構造部分(9~10cm)が必要になります。これは、戸袋が雨戸を完全に収納するための空間を確保しているためです。

2枚引き込みの場合の戸袋奥行き

2枚引き込みの場合、雨戸2枚分の厚み(4cm × 2枚 = 8cm)と戸袋の構造部分(9~10cm)を合計すると、17~18cm程度の奥行きが必要になります。ただし、これはあくまで推測であり、実際の寸法は、雨戸の厚みや戸袋の構造によって異なります。

戸袋の構造と奥行きの関係

戸袋の奥行きは、雨戸の枚数だけでなく、戸袋の構造にも大きく影響されます。昭和時代の戸袋は、主に木材で造られており、内部に雨戸を収納するためのレールや溝が設けられています。これらの構造部分も奥行きに影響するため、単純に雨戸の厚みを合計するだけでは正確な寸法は算出できません。

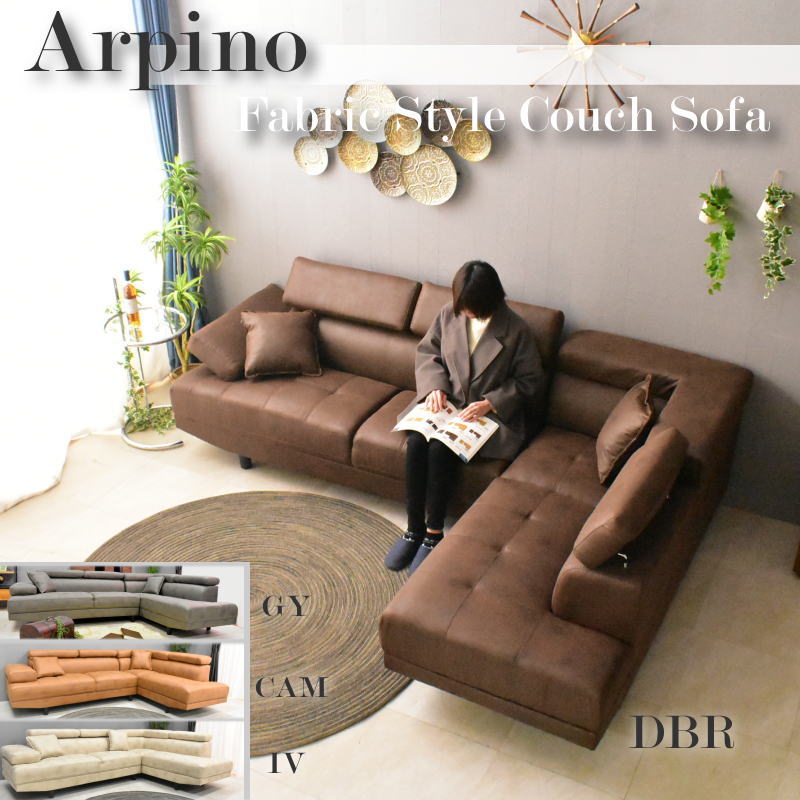

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

戸袋の種類と奥行き

戸袋には、大きく分けて「埋め込み式」と「出っ張り式」があります。埋め込み式は壁の中に戸袋が埋め込まれているため、外から戸袋が見えず、すっきりとした外観になります。一方、出っ張り式は壁から戸袋が飛び出しているため、奥行きが大きくなります。質問者様の雨戸がどちらの種類かは不明ですが、出っ張り式の場合は奥行きが大きくなる傾向があります。

材質と施工方法の影響

戸袋の材質も奥行きに影響します。木材の場合は、厚みのある部材を使用するため、奥行きが大きくなります。また、施工方法によっても奥行きは変化します。例えば、戸袋の内部に断熱材などを追加した場合、奥行きが大きくなります。

具体的な寸法を測る方法

正確な寸法を知るためには、実際に雨戸と戸袋を計測することが最も確実です。

計測手順

1. **雨戸の厚みを計測する:** 雨戸を1枚取り外し、ノギスや定規を使って厚みを計測します。複数箇所を計測し、平均値を算出するとより正確になります。

2. **戸袋の奥行きを計測する:** 雨戸が収納されている状態で、戸袋の奥行きを計測します。壁面から戸袋の奥端までの距離を計測します。

3. **戸袋の幅を計測する:** 雨戸が収納されている状態で、戸袋の幅を計測します。

4. **雨戸の幅を計測する:** 雨戸1枚の幅を計測します。

専門家への相談

古い雨戸の寸法を正確に把握したい場合は、建築業者や大工さんなどに相談することをお勧めします。彼らは、昭和時代の建築様式に精通しており、雨戸や戸袋の寸法について的確なアドバイスをしてくれるでしょう。また、古い建物の改修やリフォームを専門とする業者に相談することで、より具体的なアドバイスを得られる可能性があります。

まとめ:古い雨戸の寸法調査とリフォームの可能性

昭和時代の雨戸と戸袋の寸法は、時代背景や建築様式、施工方法によって大きく異なります。そのため、正確な寸法を知るためには、実際に計測したり、専門家に相談したりすることが重要です。 今回のQ&Aでは、推測に基づいた寸法を示しましたが、あくまで参考として捉え、正確な寸法はご自身で計測するか、専門家に確認することをお勧めします。 古い雨戸をそのまま利用する、もしくはリフォームを検討する際には、これらの寸法を正確に把握することで、よりスムーズに作業を進めることができます。 リフォームを検討する際は、デザインだけでなく、断熱性や防犯性なども考慮し、快適で安全な住まいづくりを目指しましょう。 例えば、古い雨戸を活かしたリフォームとして、雨戸をリノベーションしてインテリアの一部として活用する、あるいは新しいサッシに交換する際に、既存の戸袋を活かす方法などがあります。 専門家と相談しながら、最適な方法を見つけることが大切です。