Contents

半解凍の合いびき肉、再冷凍は可能?安全性と注意点

結論から言うと、一度半解凍になった合いびき肉を再冷凍することは、安全面でリスクがあります。 再冷凍自体は可能ですが、食品の品質や安全性を考慮すると、おすすめできません。 なぜなら、解凍・再冷凍のプロセスで、細菌の増殖が促進されやすくなるからです。

特に、合いびき肉は表面積が広く、菌の繁殖に適した環境です。常温で放置された時間や冷蔵庫での保管時間、室温などによって細菌の増殖度合いは大きく変わってきます。 再冷凍によって菌が完全に死滅するわけではなく、増殖を抑制するだけで、食中毒のリスクが高まる可能性があるのです。

再冷凍によるリスク

* 食中毒のリスク増加: 再冷凍では、完全に細菌を除去できません。低温でも増殖する菌が存在し、食中毒を引き起こす可能性があります。

* 品質の低下: 再冷凍すると、肉の組織が破壊され、ドリップ(肉汁)が出て、食感が悪くなります。風味が損なわれる可能性も高いです。

* 冷凍焼けの悪化: 一度解凍された部分に冷凍焼けが発生しやすくなります。

安全に合いびき肉を扱うための3つのステップ

では、どのようにすれば安全に合いびき肉を扱うことができるのでしょうか? 以下の3つのステップを踏むことで、食中毒のリスクを最小限に抑え、美味しく調理することができます。

ステップ1:適切な解凍方法

合いびき肉を解凍する際は、冷蔵庫での解凍が最も安全です。冷蔵庫ならゆっくりと解凍されるため、細菌の増殖を抑えることができます。 急いで解凍したい場合は、電子レンジの解凍機能を使うこともできますが、均一に解凍されない可能性があるので注意が必要です。 解凍後は、できるだけ早く調理しましょう。

冷蔵庫解凍のメリット

* 細菌の増殖抑制: 低温でゆっくり解凍することで、細菌の増殖を抑えられます。

* 品質維持: 肉の品質を保ち、ドリップの発生を抑えられます。

* 安全: 食中毒のリスクを最小限に抑えられます。

電子レンジ解凍の注意点

* 均一な解凍が難しい: 部分的に加熱され、中心部が凍ったままになる可能性があります。

* 加熱しすぎに注意: 加熱しすぎると、肉が硬くなったり、風味が損なわれたりします。

* 解凍後すぐに調理: 解凍後は、すぐに調理しましょう。

ステップ2:安全な保存方法

解凍した合いびき肉は、冷蔵庫で2日以内に使い切るようにしましょう。 冷蔵庫に保存する際は、清潔な容器に入れ、空気に触れないようにラップでしっかりと包みます。 保存期間を過ぎた場合は、廃棄してください。

ステップ3:再冷凍は避ける

再冷凍は、品質と安全性の観点から避けるべきです。 万が一、再冷凍してしまった場合は、完全に解凍せずに、加熱調理を十分に行い、中心温度が75℃以上になるようにしましょう。それでも、食中毒のリスクは完全に排除できないため、食べる際は十分に注意が必要です。

専門家の意見:食中毒予防の重要性

食品衛生管理士の山田先生に、今回のケースについて意見を伺いました。

「一度解凍した肉を再冷凍することは、食中毒のリスクを高めるため、避けるべきです。特に、ひき肉は表面積が広く、菌の繁殖がしやすいので注意が必要です。冷蔵庫での適切な解凍と保存、そして、調理前の十分な加熱が、食中毒予防の鍵となります。」

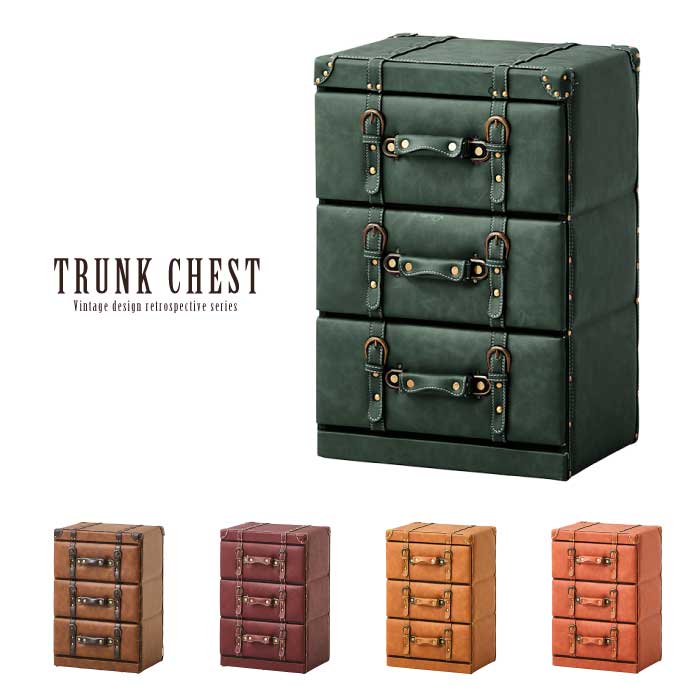

インテリアとの関連性:キッチン環境の改善

今回の質問は、食品の安全に関するものでしたが、インテリアと関連づけて考えると、キッチンの環境整備が重要だとわかります。 適切な冷蔵庫の容量や、食品の整理整頓しやすい収納、そして清潔な調理環境は、食品の安全性を高め、安心できる暮らしにつながります。

例えば、冷蔵庫に温度計を設置し、適切な温度で保存されているか確認したり、食品を種類別に収納するなど、工夫することで、より安全な食品管理が可能になります。 また、清潔なキッチンを保つために、定期的な清掃も欠かせません。 キッチンを快適で安全な空間にすることで、料理のモチベーションも上がり、より健康的な食生活を送ることができるでしょう。 キッチンインテリアの工夫は、単なる見た目だけでなく、生活の質を高める上で重要な要素となります。

例えば、ブラウンを基調とした落ち着いたキッチンは、清潔感を保ちやすく、食品の管理にも集中しやすい環境を作ります。 収納スペースを多く確保することで、食品の整理整頓がしやすくなり、賞味期限切れを防ぐこともできます。 また、適切な照明を選ぶことで、食品の状態をより確認しやすくなります。

まとめ:安全な食生活のために

半解凍の合いびき肉を再冷凍することは、食中毒のリスクを高めるため、避けるべきです。 適切な解凍方法、安全な保存方法、そして再冷凍を避けることで、安全で安心な食生活を送ることができます。 キッチン環境の改善も、食品の安全性を高める上で重要な要素です。 今回の経験を活かし、より安全な食生活を心がけましょう。