Contents

北枕に関する迷信と現代の解釈

古くから日本では、北枕は死者の葬儀における枕の向きとされ、縁起が悪いとされています。そのため、生きた人間が北枕で眠ることは忌み嫌われてきました。この風習は、死者を弔うための特別な位置づけが、いつしか生者にも適用されるようになったと考えられています。しかし、現代においては、科学的な根拠や医学的な裏付けはなく、迷信の域を出ないという見解が一般的です。

北枕が縁起が悪いとされる理由は、主に以下の点にあります。

- 死者の葬儀との関連性:前述の通り、日本の伝統的な葬儀では、故人の枕を北側に置くのが一般的でした。そのため、北枕は死を連想させるものとなり、忌み嫌われるようになったと考えられています。

- 方位と健康:一部の風水では、北の方位が陰の気を帯びているとされ、北枕は健康に悪影響を与える可能性があるとされています。しかし、科学的な根拠は確認されていません。

- 心理的な影響:北枕を気にしている人が、実際に不眠や不安を感じてしまうという心理的な影響も考えられます。これはプラシーボ効果のようなもので、迷信を信じ込むことで、それが現実として影響を与える可能性を示唆しています。

北枕の科学的根拠は?

現代医学や科学の観点から見ると、北枕が健康に悪影響を与えるという明確な根拠はありません。睡眠の質に影響を与える要素は、枕の高さや素材、寝具の快適さ、室温、湿度、騒音など、様々な要因が複雑に絡み合っています。方位は、これらの要素の中でも比較的影響の少ないと考えられています。

もちろん、個人差はあります。北枕で寝ると落ち着かない、眠れないという人もいるでしょう。しかし、それは北枕自体が原因というよりは、心理的な影響や、他の睡眠環境の問題が原因である可能性が高いです。

どうしても北枕になってしまう場合の対処法

部屋の配置上、どうしても北枕になってしまう場合でも、過度に心配する必要はありません。大切なのは、快適な睡眠環境を整えることです。以下に、具体的な対処法をいくつかご紹介します。

1. 寝具の見直し

- 枕:自分に合った高さや硬さの枕を選びましょう。高すぎる枕や低すぎる枕は、首や肩への負担となり、睡眠の質を低下させる可能性があります。専門店で相談してみるのも良いでしょう。

- マットレス:体圧分散性に優れたマットレスを選ぶことで、身体への負担を軽減し、快適な睡眠を得ることができます。自分に合った硬さや素材のマットレスを選びましょう。

- 寝具の素材:通気性や吸湿性に優れた素材を選ぶことで、快適な睡眠環境を作ることができます。季節に合わせて寝具を変えるのも効果的です。

2. 寝室環境の改善

- 室温・湿度:快適な室温と湿度を保つことが重要です。エアコンや除湿機などを活用して、適切な環境を保ちましょう。

- 照明:寝る前の強い光は睡眠の質を低下させる可能性があります。寝る前に照明を暗くしたり、遮光カーテンを使用するなど工夫しましょう。

- 騒音対策:騒音は睡眠の妨げになります。耳栓を使用したり、遮音性の高いカーテンを使用するなど、騒音対策をしましょう。

3. 心理的なケア

- リラックス方法:寝る前にアロマを焚いたり、入浴したり、軽いストレッチをしたりするなど、リラックスできる方法を取り入れましょう。

- 睡眠時間:十分な睡眠時間を確保しましょう。睡眠不足は、精神的なストレスを増大させ、睡眠の質を低下させる可能性があります。

- 気にしないこと:北枕を気にしすぎると、かえってストレスになり、睡眠の質を低下させる可能性があります。気にせず、快適な睡眠を優先しましょう。

インテリアと北枕問題の解決策

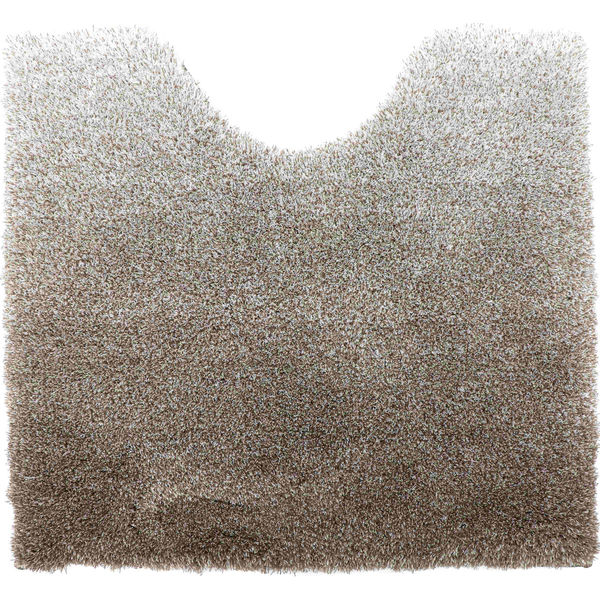

どうしても北枕が気になる場合は、インテリアの工夫で視覚的な効果を狙うのも一つの方法です。例えば、ベッドヘッドボードに大きな絵画や鏡を飾ることで、視覚的に北の方向への意識を薄めることができます。また、ベッドの配置を変えることが難しい場合は、ベッドカバーやカーテンの色を、落ち着きのあるブラウンやベージュなどのアースカラーにすることで、リラックス効果を高めることができます。

専門家の意見:インテリアコーディネーターの視点

インテリアコーディネーターの視点から見ると、北枕はインテリアデザインの観点からは問題ではありません。重要なのは、居住者の快適性です。北枕を気にするのであれば、前述したように、寝室の環境を整え、心理的な負担を軽減する工夫をすることが大切です。無理にベッドの位置を変えるのではなく、カーテンや照明、ベッドリネンなどで、リラックスできる空間を作ることをおすすめします。

まとめ:快適な睡眠環境を優先しましょう

北枕は、古くからの迷信であり、現代の科学的な根拠はありません。どうしても北枕になってしまう場合は、快適な睡眠環境を整えることに重点を置きましょう。寝具、寝室環境、そして心理的なケアを適切に行うことで、安心して眠りにつくことができます。インテリアの工夫も、快適な空間を作る上で有効な手段の一つです。 大切なのは、自分の感覚を大切にし、心地良い睡眠を確保することです。