勉強部屋の照明選びで失敗しないために:明るさ、色温度、そして演色性

勉強に最適な照明を選ぶには、単に「明るい」だけでなく、明るさ(ルーメン)、色温度(ケルビン)、演色性(Ra)の3つの要素を理解することが重要です。 質問者様はパルックの「ナチュラル色」を選ばれましたが、これは色温度が比較的低く、赤みがかった色味になるため、勉強には向かない可能性があります。頭痛の原因も、この色温度と明るさの不足が関係していると考えられます。

明るさ(ルーメン):数値で確認しよう

蛍光灯の明るさは「ルーメン(lm)」で表されます。数値が大きいほど明るくなります。同じワット数でも、蛍光灯の種類によってルーメンは異なります。20形直管蛍光灯の場合、一般的に1000lm前後が標準的な明るさですが、1200lmを超えるものもあります。パッケージに記載されているルーメンを確認し、部屋の広さや明るさニーズに合わせて選びましょう。

色温度(ケルビン):勉強に適した色温度とは?

色温度は「ケルビン(K)」で表され、数値が高いほど青みがかった色、低いほど赤みがかった色になります。

* 昼光色(6500K):青みがかった白で、明るくシャープな印象。集中力を高めたい勉強部屋には最適です。ただし、長時間使用すると目が疲れる可能性も。

* 昼白色(5000K):自然光に近い色で、目に優しく、長時間使用しても疲れにくいとされています。勉強にも適していますが、昼光色に比べてやや暗く感じるかもしれません。

* 白色(4000K):昼白色と電球色の中間的な色で、落ち着いた雰囲気。リラックスしたい時や、読書にも適しています。

* 電球色(2700K):暖色系の黄色で、リラックス効果が高いですが、勉強にはやや暗すぎる可能性があります。

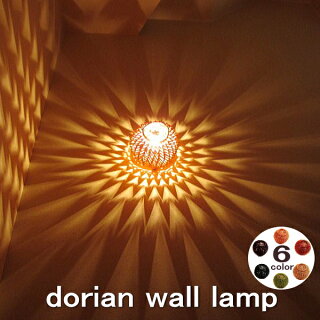

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

質問者様の場合、パルックの「ナチュラル色」は昼白色よりも低い色温度だった可能性が高いです。そのため、文字が見にくく、頭痛を感じたのでしょう。勉強部屋には、5000K以上の昼光色か昼白色がおすすめです。

演色性(Ra):色の再現性をチェック

演色性(Ra)は、光源が物体の色をどれだけ自然に再現できるかを示す指標です。Ra100が自然光で、数値が高いほど自然な色を再現できます。Ra80以上であれば、勉強に支障はないでしょう。

日立きらりUVとパルックの比較

日立のきらりUVとパナソニックのパルックは、どちらも高性能な蛍光灯ですが、価格や特徴が異なります。

日立きらりUVのメリット

* 価格が比較的安い:パルックに比べて安価で購入できます。

* 長寿命:長期間使用できるため、ランニングコストを抑えられます。

* 明るさの種類が豊富:様々な色温度の製品が用意されています。

日立きらりUVのデメリット

* パルックに比べて明るさが劣る場合がある:同じワット数でも、ルーメン値がパルックより低い場合があります。

* 演色性がやや低い場合がある:製品によっては、Ra値がパルックより低い場合があります。

パルックのメリット

* 高い演色性:自然な色を再現し、目に優しい光です。

* 高い明るさ:同じワット数でも、多くの製品で高いルーメン値を誇ります。

パルックのデメリット

* 価格が高い:日立きらりUVに比べて高価です。

具体的なおすすめと選び方

質問者様は直管20形をお探しとのことですので、以下のような選び方を推奨します。

1. **明るさ重視なら:**ルーメン値の高い製品を選びましょう。パッケージに記載されているルーメン値を確認し、1200lm以上の製品を選ぶことをおすすめします。

2. **色温度は昼光色(6500K)か昼白色(5000K):**集中力を高めるためには昼光色、目に優しい光を求めるなら昼白色がおすすめです。

3. **予算に合わせて選ぶ:**パルックは高価ですが、高性能です。予算に余裕があればパルック、予算を抑えたい場合は日立きらりUVなど、他のメーカーの製品も検討しましょう。

4. **演色性も確認する:**Ra80以上の製品を選びましょう。

専門家のアドバイス:照明プランナーの視点

照明プランナーの視点から見ると、勉強部屋の照明は、単一光源ではなく、複数の光源を組み合わせることが理想的です。例えば、メイン照明として昼光色の蛍光灯を使用し、デスクライトとしてLEDスタンドライトなどを追加することで、より快適な学習環境を作ることができます。デスクライトは、目に優しい暖色系の光を選ぶのも良いでしょう。

まとめ

勉強部屋の照明選びは、集中力や目の健康に大きく影響します。明るさ、色温度、演色性を考慮し、自分に最適な照明を選びましょう。今回ご紹介したポイントを参考に、快適な学習環境を実現してください。