Contents

室温放置18時間の鶏肉は危険!食中毒のリスク

結論から言うと、室温で約18時間放置された鶏肉は食べるべきではありません。 食中毒のリスクが非常に高いため、廃棄することを強くお勧めします。

鶏肉は、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの食中毒菌が繁殖しやすい食材です。冷蔵庫に保存せずに室温に放置すると、これらの菌が急速に増殖し、食中毒を引き起こす可能性があります。18時間という時間は、菌が危険なレベルまで増殖するには十分な時間です。 見た目やにおいに異常がなくても、菌は目に見えないため、安全とは言い切れません。

食中毒の症状

食中毒の症状は、菌の種類や摂取量によって異なりますが、一般的には以下の症状が現れます。

- 吐き気

- 嘔吐

- 下痢

- 腹痛

- 発熱

- 頭痛

これらの症状は数時間から数日続く場合があり、重症化すると入院が必要になることもあります。特に、高齢者や乳幼児、免疫力の低下している方は、食中毒にかかりやすく、重症化するリスクも高いため、注意が必要です。

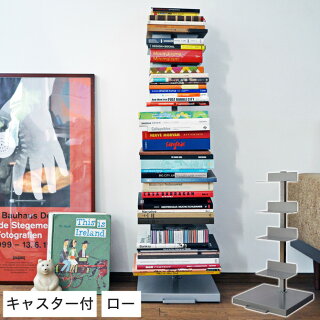

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

食中毒を防ぐための冷蔵庫の使い方とインテリアとの関係

今回のケースは、冷蔵庫の使い方と密接に関係しています。冷蔵庫は、食中毒予防に欠かせない重要なインテリア家電です。適切な冷蔵庫の使い方をマスターすることで、食中毒のリスクを大幅に軽減できます。

冷蔵庫の適切な使い方

- 買い物後はすぐに冷蔵庫へ: 食材は、できるだけ早く冷蔵庫にしまうことが重要です。特に、鶏肉などの生鮮食品は、室温に長時間放置しないようにしましょう。

- 適切な温度設定: 冷蔵庫の温度は、4℃以下に設定しましょう。温度計を使って、定期的に温度を確認することをお勧めします。

- 食材の整理整頓: 冷蔵庫の中を整理整頓し、食材がどこに何があるのかを把握しておきましょう。これにより、食材の探しやすさが向上し、冷蔵庫に入れ忘れるリスクを減らすことができます。

- 賞味期限の確認: 食材の賞味期限を確認し、期限切れの食材は早めに処分しましょう。

- 適切な保存方法: 鶏肉は、密封容器に入れて冷蔵庫に保存しましょう。生の鶏肉と他の食材を接触させないように注意してください。

冷蔵庫をインテリアの一部として

冷蔵庫は、キッチンにおける重要なインテリアアイテムです。デザイン性の高い冷蔵庫を選ぶことで、キッチンの雰囲気を向上させることができます。 また、冷蔵庫の収納スペースを最大限に活用するために、収納グッズを活用するのも良いでしょう。 例えば、引き出し式の収納ケースや、冷蔵庫内の仕切りなどを活用することで、食材を整理整頓しやすくなります。

冷蔵庫の配置も重要です。調理スペースとの距離が近すぎると使い勝手が悪くなりますし、逆に遠すぎると食材の運搬が不便になります。キッチンのレイアウトを考慮して、最適な位置に冷蔵庫を設置しましょう。

インテリアと食生活の調和:快適なキッチン空間づくり

快適なキッチン空間は、食生活の質を高める上で非常に重要です。 今回の鶏肉の問題は、冷蔵庫というインテリアアイテムの適切な使用方法と、食の安全という重要な問題を結びつけて考えさせられます。

キッチンの収納を見直す

キッチンの収納スペースが不足している場合、食材の整理整頓が難しくなり、冷蔵庫に入れ忘れる可能性が高まります。 収納スペースを増やすために、以下の方法を検討してみましょう。

- 吊り戸棚の活用: 吊り戸棚は、収納スペースを増やすのに効果的です。

- 引き出し式の収納: 引き出し式の収納は、食材の出し入れがスムーズに行えます。

- スパイスラックの設置: スパイスラックを設置することで、スパイス類を整理整頓できます。

キッチンの照明を工夫する

キッチンの照明は、作業効率と安全性を高める上で重要です。 十分な明るさを確保することで、食材の確認がしやすくなり、冷蔵庫に入れ忘れるリスクを減らすことができます。

専門家からのアドバイス:管理栄養士の視点

管理栄養士の〇〇先生に、今回のケースについてコメントをいただきました。

「室温に長時間放置された鶏肉は、食中毒菌が繁殖している可能性が高いため、絶対に食べないでください。 食中毒は、下痢や嘔吐などの症状を引き起こすだけでなく、重症化すると命に関わることもあります。 食材の鮮度を保つためには、適切な温度管理と保存方法が非常に重要です。 冷蔵庫は、食の安全を守るための重要なツールであることを改めて認識しましょう。」

まとめ:食の安全と快適なインテリア

今回のケースを通して、インテリアと食生活の密接な関係を改めて認識できたかと思います。 快適なキッチン空間づくりは、食の安全と健康的な生活を送る上で不可欠です。 冷蔵庫の適切な使用方法を理解し、キッチンの収納や照明などを工夫することで、食中毒のリスクを減らし、より安全で快適な食生活を送ることができます。 今回の経験を活かし、安全な食生活を心がけていきましょう。