Contents

個人情報保護法と地方公共団体の業務:バランスの取れた運用を目指して

地方公共団体における個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法だけでなく、各自治体で定める条例にも従う必要があります。 「何でもダメ」というわけではなく、業務の必要性と個人情報の保護のバランスを取ることが重要です。 本記事では、質問にある具体的な事例を元に、個人情報保護の観点から解説し、具体的な対策を提案します。

事例別解説と具体的な対策

事例1:他の課が所有する個人の電話番号の使用

よその課が特定の業務のために本人から同意を得て取得した電話番号を、別の課が使用することは、原則として認められません。 たとえ同意を得ていたとしても、その利用目的の範囲を超えた使用は、個人情報保護法違反に該当する可能性があります。

- 対策: 情報共有が必要な場合は、個人を特定できる情報(電話番号を含む)ではなく、匿名加工情報などを活用する必要があります。 どうしても電話番号が必要な場合は、改めて本人から利用目的を明確に説明し、書面による同意を得る必要があります。 同意を得る際には、利用目的、利用期間、第三者提供の有無などを明確に記載する必要があります。

事例2:納税課による市営住宅課への部屋番号照会

納税課が市営住宅課に入居者の部屋番号を照会し、課税業務に利用することは、原則として認められません。 部屋番号は、個人を特定できる情報であり、課税業務に必要な情報とは言えません。 住所情報は既に納税課が保有しているはずであり、部屋番号の取得は個人情報の不当な利用に該当する可能性があります。

- 対策: 課税業務に必要な情報は、住所、氏名など、最小限の情報に限定する必要があります。 部屋番号は、課税業務には不要な情報です。 市営住宅課は、個人情報の保護に配慮し、不必要な情報開示を拒否する必要があります。

事例3:自治会作成の電話番号一覧の利用

課税課が自治会作成の電話番号一覧を入手し、業務に利用することは、原則として認められません。 自治会が作成した電話番号一覧であっても、個人情報の取り扱いに関する法令・条例に抵触する可能性があります。 自治会が個人情報の取得・利用について適切な同意を得ているか、また、その利用目的が明確であるかを確認する必要があります。

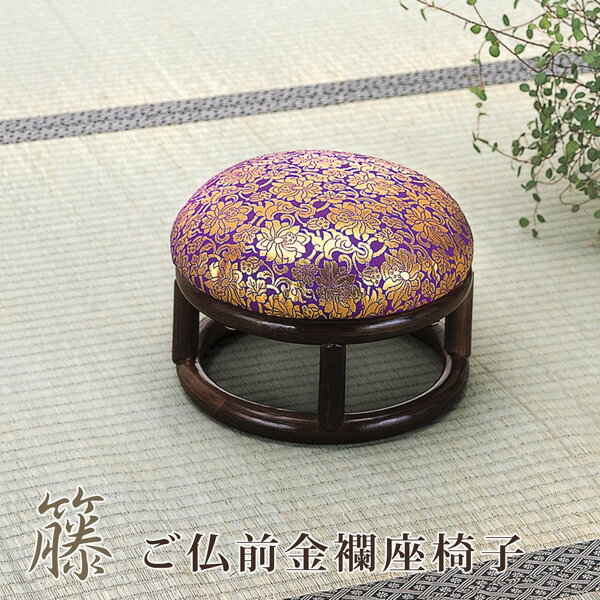

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 対策: 自治会から電話番号一覧を入手するのではなく、必要な情報については、個別に本人から同意を得る必要があります。 また、公的機関として、住民への情報提供や広報活動を行う場合は、個人情報保護法の規定に基づき、適切な方法で情報を取得・利用する必要があります。

個人情報保護に関する法令・条例の解釈と役所業務の実際

個人情報保護法は、個人情報の保護を目的とした法律であり、その遵守は地方公共団体にとっても非常に重要です。 しかし、業務遂行上、個人情報の利用がどうしても必要な場合があります。 そのような場合は、以下の点を考慮する必要があります。

- 目的の限定: 個人情報の利用目的を明確に定め、その範囲内で利用する。

- 取得の制限: 必要な最小限の個人情報のみを取得する。

- 利用の制限: 取得した個人情報は、利用目的の範囲内で利用し、目的外利用はしない。

- 第三者提供の制限: 取得した個人情報を、第三者に提供しない。

- 安全管理措置: 取得した個人情報を適切に管理し、漏洩・改ざん・滅失などを防止する。

これらの原則を守り、必要に応じて匿名加工情報などを活用することで、個人情報の保護と業務の効率化の両立を目指しましょう。 不明な点については、専門家(弁護士や個人情報保護コンサルタント)に相談することも有効です。

専門家の視点:個人情報保護の専門家からのアドバイス

個人情報保護の専門家によると、「個人情報保護は、単なる法令遵守の問題ではなく、住民との信頼関係を構築するための重要な要素です。 過剰な反応ではなく、法令を理解した上で、住民への丁寧な説明と、透明性のある情報公開を行うことが重要です。」とのことです。

まとめ:グレーゾーンを解消し、住民との信頼関係を構築する

個人情報保護に関する法令は複雑ですが、その目的は住民の権利を守ることにあります。 過剰な反応ではなく、法令を正しく理解し、住民との信頼関係を構築しながら、業務を遂行していくことが重要です。 本記事で紹介した対策を参考に、適切な個人情報の取り扱いを行いましょう。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。