Contents

保証人制度とアリバイ保証会社:メリット・デメリットを徹底比較

賃貸契約において、保証人は家主にとって大きな安心材料です。家賃滞納のリスクを軽減するため、保証人の存在は必須とする大家さんも少なくありません。しかし、保証人がいない場合、または保証人になってくれる人がいない場合はどうすれば良いのでしょうか? 近年増加している「アリバイ保証会社」の利用も選択肢の一つですが、費用対効果をしっかり見極める必要があります。 本記事では、保証人あり・なしのメリット・デメリットを比較し、あなたにとって最適な賃貸契約方法を検討するための情報を提供します。 さらに、インテリア選びにも繋がる、お部屋探しにおける重要なポイントも解説します。

保証人ありの場合:安心と費用

- メリット:物件選びの幅が広がる。多くの物件を借りることができる。

- デメリット:保証人に頼む際の負担(精神的・時間的)、保証会社利用の場合、高額な手数料が発生する可能性がある。

保証人がいる場合、大家さんは家賃滞納のリスクを軽減できるため、比較的スムーズに賃貸契約を結べる可能性が高まります。 しかし、保証人になってもらうには、保証人本人の信用情報や収入状況も審査対象となるため、依頼しづらい場合もあります。 また、保証会社を利用する場合は、初期費用や月々の費用がかかります。質問にあるように、登録費用、月額費用、賃料の一定割合、事務手数料など、多額の費用が発生する可能性も考慮しなければなりません。

保証人なしの場合:自由と責任

- メリット:保証人探しや保証会社への手数料の負担がない。

- デメリット:物件選びの選択肢が狭まる可能性がある。審査が厳しくなる可能性がある。

保証人がいない場合、物件探しは難しくなる可能性があります。 大家さんによっては、保証人を必須条件としているケースも多く、選択肢が限られてしまうかもしれません。 しかし、保証会社を利用しない分、費用を抑えることができます。 また、保証人への負担がないというメリットもあります。 ただし、収入や信用情報などの審査は厳しくなる傾向があります。

アリバイ保証会社を利用する場合:費用とリスク

質問にあるように、アリバイ保証会社を利用する場合は、登録費用、月額費用、賃料の一定割合(40%は高めです)、事務手数料など、多額の費用が発生します。 これは、保証会社が家賃滞納リスクを負う代わりに、利用者から費用を徴収する仕組みです。 費用が高額になる可能性があるため、契約前に必ず費用内訳を確認し、他の保証会社と比較検討することが重要です。 また、契約内容をよく理解した上で契約しましょう。

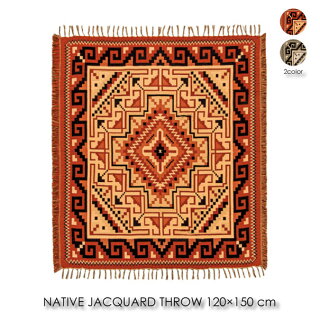

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

費用比較:保証人あり・なし・保証会社利用

具体的な費用比較をしてみましょう。 仮に、月額賃料が8万円の物件を借りるとします。

保証人あり(親族が保証人):

* 初期費用:ほぼなし(ただし、保証人に依頼する際の交通費などの負担は発生する可能性があります)

* 月額費用:なし

保証人なし(保証会社利用):

* 初期費用:登録費用5,000円 + 事務手数料10,000円 = 15,000円

* 月額費用:5,000円

* 賃料の40%:80,000円 × 0.4 = 32,000円

合計:年間費用 = (15,000 + 5,000 × 12 + 32,000 × 12) = 495,000円

保証人なし(連帯保証人なしの物件):

* 初期費用:敷金、礼金、仲介手数料など(物件によって異なる)

* 月額費用:家賃のみ

連帯保証人なしの物件は、保証会社利用よりも初期費用は高くなる可能性がありますが、月々の費用は家賃のみです。

インテリア選びと賃貸契約:お部屋探し成功の秘訣

お部屋探しは、単に家賃や立地条件だけでなく、自分のライフスタイルに合った空間かどうかが重要です。 そして、その空間を彩るインテリア選びも、快適な生活を送る上で欠かせません。

お部屋の広さとインテリアのバランス

広すぎる部屋は、家具が小さく見えてしまい、逆に狭すぎる部屋は、家具を置くスペースが限られてしまいます。 部屋の広さに合わせた家具選びをしましょう。 例えば、ワンルームであれば、省スペース型の家具や多機能家具を選ぶことが重要です。 また、色の選択も重要です。 明るい色を使うことで、部屋を広く見せる効果があります。 「いろのくに」では、様々な色のインテリアを提案していますので、ぜひ参考にしてください。

ライフスタイルに合わせたインテリア

一人暮らしであれば、シンプルで機能的な家具を選び、家族暮らしであれば、家族みんなが快適に過ごせるような家具を選びましょう。 また、趣味や仕事に合わせて、インテリアを選ぶことも重要です。 例えば、読書が好きであれば、読書に適した空間を作るために、落ち着いた色の家具や照明を選ぶことができます。

予算と費用対効果

インテリア選びにおいて、予算は重要な要素です。 高価な家具ばかりを購入するのではなく、費用対効果の高い家具を選びましょう。 例えば、長く使える素材の家具を選ぶことや、中古家具を利用することも検討できます。

まとめ:あなたにとって最適な賃貸契約を選びましょう

保証人あり・なし、保証会社利用など、それぞれメリット・デメリットがあります。 自分の状況や予算を考慮し、最適な方法を選びましょう。 そして、お部屋が決まったら、快適な生活空間を作るために、インテリア選びにも力を入れてみてください。