Contents

住宅建築における基本設計と実施設計の流れ

新築住宅の建築において、基本設計と実施設計は非常に重要な段階です。それぞれの段階でどのようなことが行われ、どのような点に注意すべきかを理解することで、スムーズな建築を進めることができます。

基本設計

基本設計では、建物の規模、配置、間取り、外観などを大まかに決定します。クライアントの要望を聞き取り、建築条件、予算などを考慮しながら、いくつかのプランを作成し、クライアントと設計者で検討を重ね、最適なプランを選びます。この段階では、詳細な寸法や仕様は決定しません。

基本設計の主な内容:

- 敷地の状況調査と確認

- クライアントとのヒアリング(ライフスタイル、要望、予算など)

- プラン作成と提案(複数案の提示)

- プラン選定と修正

- 基本的なデザインの決定(外観、素材など)

- 概算工事費の算出

実施設計

実施設計では、基本設計で決定した内容を基に、詳細な図面を作成します。建物の構造、設備、仕上げなどを具体的に決定し、施工に必要な情報を明確にします。この段階で、正確な寸法や仕様が決定されます。

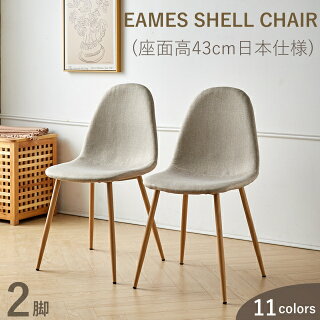

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

実施設計の主な内容:

- 詳細な図面作成(平面図、立面図、断面図、展開図など)

- 構造設計

- 設備設計(給排水、電気、空調など)

- 仕上げ材の選定

- 工事費の積算

- 確認申請書類の作成

質問に対する回答

①今回の場合の責任・金額負担

今回のケースでは、設計者側の対応に問題があった点が複数見られます。特に、クライアントのイメージ案を踏襲せず、コミュニケーション不足による設計変更、寸法の確認不足による設計変更、そして、重要な図面(寸法記入済みの図面、展開図)の提示が遅れたことなどが挙げられます。

クライアントは、設計者に対して、契約内容に基づいた適切な設計と情報提供を求める権利があります。設計者側も、クライアントの要望を丁寧に聞き取り、適切な設計を行う義務があります。

責任の所在:

設計者側のコミュニケーション不足、情報提供の遅れ、クライアントの要望への対応不足が、追加費用が発生した原因の一つと言えるでしょう。そのため、追加費用全額をクライアントが負担する必要はありません。

金額負担:

設計変更による追加費用については、設計者とクライアントで協議し、責任割合を決定する必要があります。設計者側のミスによる変更であれば、設計者側が費用の一部または全額を負担すべきです。特に、寸法の確認不足や重要な図面の遅延による変更は、設計者側の責任が大きいと言えます。

②追加発生料金が発生したとしたら、どの時点からの分でしょうか?

追加料金が発生する時期は、変更指示が出された時点ではなく、設計者側のミスや不適切な対応が原因で発生した変更については、そのミスや不適切な対応が判明した時点から発生した追加費用は設計者側が負担すべきです。

例えば、土地の施設撤去による部屋の広げたいという要望は、設計者側のミス(手違い)が原因です。この場合、設計者側は、そのミスによって発生した追加費用を負担する責任があります。

部屋の広さ(内寸法)の不足も、設計者側の寸法確認不足が原因です。この場合も、設計者側は、そのミスによって発生した追加費用を負担する責任があります。

屋根上テラスの変更などは、クライアントの要望による変更なので、その時点以降の費用はクライアントが負担する必要があります。しかし、設計図面が遅れたことによって、変更の判断が遅れたというのであれば、その遅延分については設計者側が責任を負うべきです。

③基本的な基本設計・実施設計の範囲(変更はいつまでいいのか・どれくらいだと追加料金なのか)

基本設計と実施設計の範囲、変更可能な時期、追加料金の発生基準は、契約書に明記されているはずです。契約書をよく確認し、設計者と協議することが重要です。

一般的には、基本設計段階では大きな変更は可能ですが、実施設計段階に入ると変更が難しくなり、追加費用が発生する可能性が高くなります。実施設計が完了した後では、変更は非常に困難で、高額な追加費用を伴う可能性があります。

変更の可否と追加料金:

- 基本設計段階: 大きな変更も比較的容易で、追加費用は少額か、発生しない場合もあります。

- 実施設計段階: 変更は困難になり、追加費用が発生する可能性が高くなります。変更の規模が大きいほど、追加費用も高額になります。

- 工事着工後: 変更は非常に困難で、高額な追加費用や工期延長を招く可能性があります。原則として、変更は認められないケースが多いです。

追加料金の発生基準は、変更の規模、難易度、工期への影響などによって異なります。設計者と事前に協議し、見積もりを取得することが重要です。

専門家の視点

建築士とのトラブルを避けるためには、契約前にしっかりと打ち合わせを行い、設計内容や費用、スケジュールなどを明確に文書化しておくことが重要です。また、設計図面は、常に確認し、疑問点があればすぐに設計者に質問することが大切です。

もし、設計者との間で意見の食い違いが生じた場合は、第三者機関(例えば、建築士会など)に相談することも検討しましょう。

具体的なアドバイス

* 契約書を丁寧に確認する: 契約書には、設計の範囲、変更手続き、費用負担、スケジュールなどが明記されています。契約前にしっかりと内容を確認し、不明な点は設計者に質問しましょう。

* 定期的な打ち合わせを行う: 設計者と定期的に打ち合わせを行い、設計の進捗状況を確認しましょう。疑問点や要望があれば、すぐに伝えることが重要です。

* 図面を丁寧に確認する: 設計図面は、重要な情報が記載されています。丁寧に確認し、不明な点は設計者に質問しましょう。特に、寸法や仕様は正確に確認する必要があります。

* メールや書面で記録を残す: 設計者とのやり取りは、メールや書面で記録を残しましょう。トラブルが発生した場合に、証拠として役立ちます。

* 必要であれば、弁護士や建築士会に相談する: 設計者との間でトラブルが発生した場合、弁護士や建築士会に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができます。