Contents

住宅ローンの用途変更と契約違反について

住宅ローン契約では、融資の目的が明確に記載されています。当初、住宅として利用することを前提に融資を受けている場合、それを変更することは契約違反に該当する可能性があります。銀行が「契約違反」と主張するのは、このためです。しかし、必ずしも全ての用途変更が即座に契約違反となるわけではありません。

契約違反となるケースとそうでないケース

契約違反となる可能性が高いケースは、以下のようなものです。

- 住宅を解体し、全く異なる用途の建物(例えば、工場や倉庫)を建設した場合:これは、住宅ローン契約の趣旨から大きく逸脱するため、契約違反と判断される可能性が高いです。

- 違法な用途で使用した場合:風俗営業や違法賭博場など、法律で禁止されている用途で使用した場合も、契約違反となります。

- 住宅ローンの審査で虚偽の申告を行い、融資を受けた場合:例えば、住宅を居住目的ではなく転売目的で購入したと判明した場合などです。

一方、契約違反となりにくいケースは、以下のようなものです。

- 一部を賃貸に使用する場合:今回のケースのように、自宅の一部を賃貸に出し、その収入で住宅ローンの返済に充てるケースは、必ずしも契約違反とは限りません。銀行の判断基準は、住宅としての利用が主たる目的であるかどうかです。賃貸収入がメインとなり、住宅としての利用が副次的になっていれば、問題となる可能性があります。

- 転勤などでやむを得ず賃貸に出す場合:転勤などで一時的に賃貸に出す場合は、銀行に事情を説明すれば、多くの場合、問題なく対応してもらえます。ただし、長期にわたる賃貸は、銀行の判断基準によっては問題となる可能性があります。

- 老後の生活設計に基づく用途変更:質問者様のケースのように、老後に自宅の一部を事務所として利用する計画は、銀行に事前に相談し、了解を得ることが重要です。計画性のある老後資金確保のための用途変更であれば、銀行も理解を示してくれる可能性があります。

銀行の対応と具体的な対策

銀行は、リスク管理の観点から、契約内容の変更に慎重な姿勢を示すのは当然です。しかし、一律に「契約違反」と断じるのではなく、個々のケースに応じて柔軟な対応が求められます。

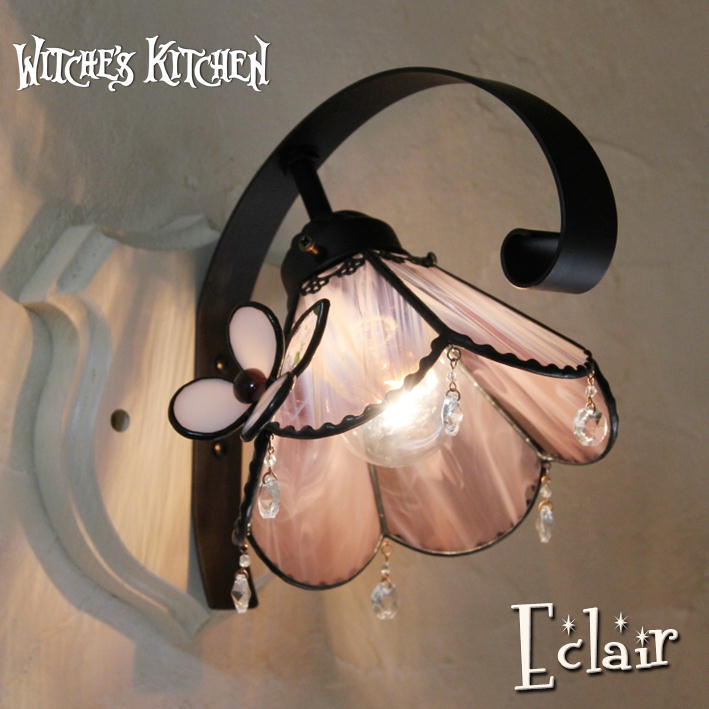

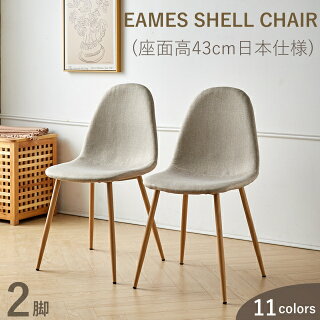

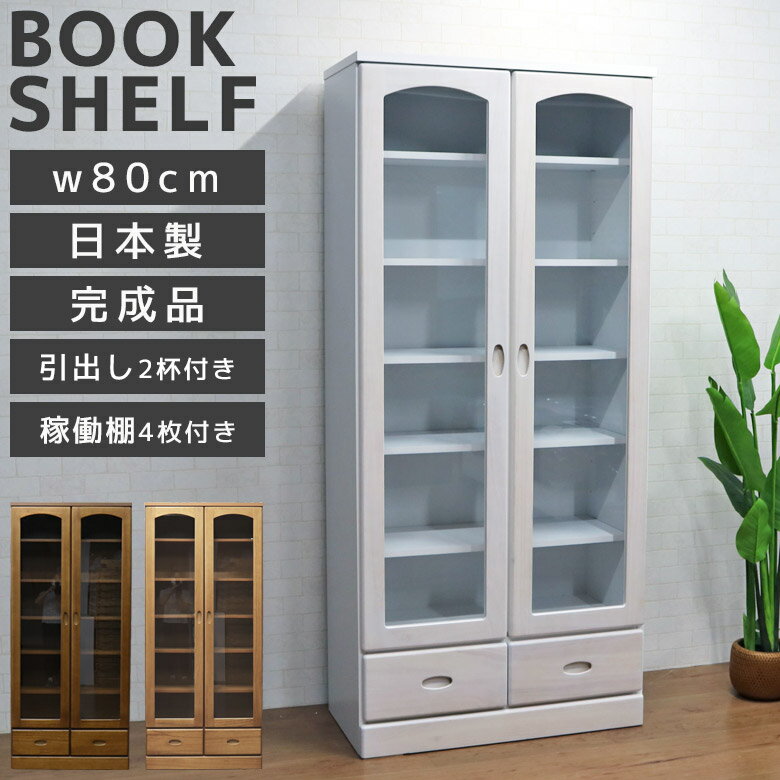

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

銀行との交渉

銀行に「契約違反」と言われたとしても、すぐに諦める必要はありません。以下の点を踏まえ、銀行と交渉することが重要です。

- 具体的な事業計画を示す:1階を賃貸に出す場合、テナント募集状況、家賃相場、想定される収入などを具体的に示すことで、返済能力の向上をアピールできます。事業計画書を作成し、銀行に提出しましょう。

- 住宅としての利用を維持する:1階を賃貸に出すとしても、2階3階は居住目的で利用することを明確に伝えましょう。住宅としての利用が主であることを強調することで、銀行の懸念を軽減できます。

- 専門家の意見を聞く:税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、客観的な意見を銀行に提示することで、説得力を高めることができます。

- 書面による合意を得る:銀行との合意内容を文書で確認することで、後々のトラブルを回避できます。

訴訟リスクについて

実際、住宅ローンの用途変更を理由に訴訟に発展するケースは、非常に稀です。多くの銀行は、返済が滞らなければ、厳しく追及することはありません。ただし、悪質なケース(例えば、虚偽の申告による融資など)は除きます。

類似事例と判例

転勤などでやむを得ず賃貸に出しているケースは全国に多数存在し、それが訴訟に発展することはほとんどありません。重要なのは、銀行とのコミュニケーションと、返済能力の維持です。

専門家の意見

弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、より適切なアドバイスを得ることができます。特に、事業計画の作成や銀行との交渉においては、専門家のサポートが有効です。

まとめ:グレーゾーンを乗り越えるための具体的なステップ

住宅ローンの用途変更は、銀行との丁寧なコミュニケーションと、明確な事業計画が不可欠です。焦らず、以下のステップで対応しましょう。

1. 銀行に相談する:まずは、銀行に現状を説明し、相談しましょう。

2. 事業計画書を作成する:1階を賃貸に出す場合、具体的な事業計画書を作成します。

3. 専門家に相談する:弁護士やファイナンシャルプランナーなどに相談し、アドバイスを得ましょう。

4. 銀行と交渉する:作成した事業計画書と専門家の意見を元に、銀行と交渉し、合意を得ましょう。

5. 書面で合意内容を確認する:銀行との合意内容を文書で確認しましょう。

住宅ローンの用途変更は、必ずしも契約違反とは限りません。しかし、銀行との良好な関係を維持し、返済能力を確保することが重要です。計画性を持って、慎重に進めていきましょう。