近年、古民家リノベーションや和モダンインテリアへの関心の高まりから、仏像をインテリアとして飾る方が増えています。しかし、一方で「罰当たりではないか?」という不安を抱く方も少なくありません。この記事では、仏像をインテリアとして飾ることへの疑問や不安を解消し、敬虔な気持ちとモダンインテリアの調和を図るための具体的な方法をご紹介します。

Contents

仏像をインテリアとして飾ることへの誤解

まず、重要なのは「仏像をインテリアとして飾ること」自体が必ずしも罰当たりではないということです。仏像は、単なる装飾品ではなく、仏教における重要な信仰対象です。しかし、信仰の対象として敬意を払い、適切な扱いをすることで、インテリアとして飾ることは可能です。 多くの方が抱く「罰当たり」という感覚は、仏像に対する理解不足や、不適切な扱い方に対する潜在的な不安から生じているケースが多いと考えられます。

例えば、単なる置物として扱ったり、粗雑に扱ったり、不敬な場所に飾ったりすることは、信仰心のある方々にとっては不快感を与える可能性があります。しかし、適切な知識と敬意を持って飾ることで、インテリアとして楽しむことは十分に可能です。

仏像をインテリアとして飾る際の注意点

仏像をインテリアとして飾る際には、以下の点に注意しましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 清潔な状態を保つ:埃や汚れをこまめに拭き取り、常に清潔な状態を保つことが大切です。定期的な清掃は、仏像への敬意を示すだけでなく、材質の劣化を防ぐためにも必要です。

- 適切な場所を選ぶ:床に直置きするのではなく、棚や台座に飾り、清潔で落ち着いた場所に設置しましょう。トイレや浴室など、不浄な場所には飾らないようにしましょう。また、キッチンなど、油煙や水滴が飛ぶ場所も避けた方が良いでしょう。

- 向きに配慮する:仏像の向きにも気を配りましょう。一般的には、本尊を安置する場合は、東向きにすることが多いとされています。ただし、これは絶対的なものではなく、それぞれの仏像や宗派によって異なる場合がありますので、必要であれば専門家に相談するのも良いでしょう。

- 他のインテリアとの調和:仏像は、インテリアの一部として調和するように飾りましょう。周りの家具や色合いに合わせて、全体のバランスを考慮することが大切です。和室だけでなく、モダンなインテリアにも意外なほどマッチします。例えば、落ち着いた色の家具や、自然素材のアイテムと組み合わせることで、洗練された空間を演出できます。

- 適切な照明を選ぶ:仏像を美しく見せるためには、適切な照明が重要です。直射日光は避け、柔らかな光で照らすようにしましょう。スポットライトなどを活用すると、仏像をより効果的に演出できます。

- 素材に合わせた扱い:仏像の素材(木、石、金属など)によって、適切な扱い方が異なります。素材に合ったお手入れ方法を理解し、大切に扱いましょう。必要であれば、専門業者に相談することをお勧めします。

仏像の種類とインテリアへの活用例

仏像の種類は様々です。それぞれの仏像の持つ意味や雰囲気を理解し、インテリアに合ったものを選びましょう。

不動明王像

力強い姿が特徴的な不動明王像は、現代的なインテリアにも意外なほどマッチします。ダークブラウンの家具や、モノトーンの空間によく映えます。ただし、その力強い雰囲気から、寝室などリラックスしたい空間には不向きかもしれません。

薬師如来像

穏やかな表情の薬師如来像は、癒やしの空間を演出したい場合に最適です。ベージュやアイボリー系のインテリアと組み合わせると、落ち着いた雰囲気になります。書斎やリビングに飾ると、心落ち着く空間を創り出せます。

阿弥陀如来像

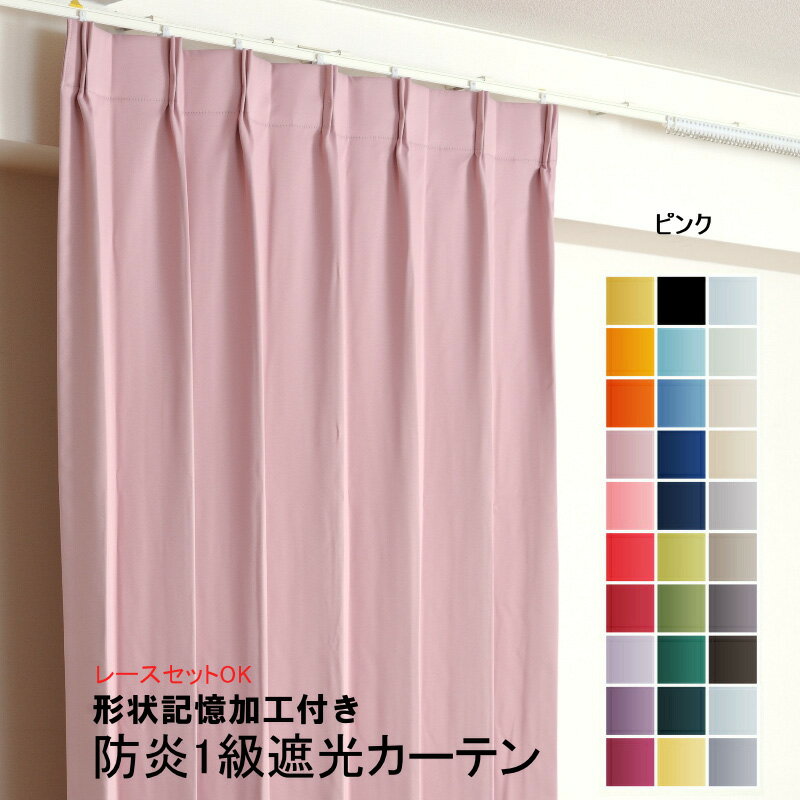

阿弥陀如来像は、慈悲深い表情が特徴です。優しい雰囲気の空間を演出したい場合に最適です。ピンクや淡い紫色のインテリアと組み合わせると、より穏やかな雰囲気になります。寝室や子供部屋に飾るのも良いでしょう。

専門家の意見

インテリアコーディネーターである山田先生に、仏像をインテリアに取り入れる際のポイントについて伺いました。

「仏像は、単なる装飾品ではなく、信仰の対象であることを常に意識することが大切です。しかし、適切な知識と敬意を持って扱うことで、インテリアとして楽しむことは可能です。重要なのは、全体のバランスと調和です。仏像が空間の主役にならないように、周りのインテリアとの調和を意識しましょう。また、仏像の素材や種類に合わせた適切な飾り方をすることも重要です。」

まとめ:敬虔な気持ちとモダンインテリアの調和

仏像をインテリアとして飾ることは、決して罰当たりではありません。しかし、適切な知識と敬意を持って、丁寧に扱うことが重要です。この記事で紹介した注意点を守り、仏像とインテリアの調和を図ることで、より豊かな空間を演出できるでしょう。 もし不安な点があれば、仏教関係の専門家や、インテリアコーディネーターに相談してみるのも良い方法です。

この記事が、皆様のインテリア選びの一助となれば幸いです。