Contents

認知症高齢者の夜間徘徊への適切な対応

介護現場において、認知症高齢者の夜間徘徊はよくある問題です。徘徊の原因は様々ですが、不安、混乱、睡眠障害などが考えられます。今回のケースのように、他者への迷惑や、ご本人への危険性を伴う場合、適切な対応が求められます。しかし、安易な身体拘束は避けなければなりません。身体拘束は、法律で厳しく制限されており、重大な人権侵害となる可能性があります。

緊急時の対応:落ち着かせるための具体的なステップ

まず、大声で暴れる前に、落ち着いて状況を把握することが重要です。 ご本人の様子をよく観察し、何が原因で興奮しているのかを探りましょう。例えば、トイレに行きたい、喉が渇いている、不安を感じているなど、様々な理由が考えられます。

- 声かけ:穏やかな声で、優しく語りかけましょう。「どうしましたか?」「何か困っていますか?」など、具体的な言葉で問いかけることが効果的です。名前を呼ぶことも有効です。

- 環境調整:部屋の照明を明るくしたり、音楽を流したり、落ち着ける環境を作る努力をしましょう。騒音源を取り除くことも重要です。

- 身体接触:どうしても落ち着かない場合は、軽く肩に手を置くなど、身体的な接触を試みることも有効です。ただし、決して強く押さえつけたり、無理やり移動させたりしてはいけません。今回のケースのように、痣を作る可能性があります。

- 寄り添う:ご本人のそばに寄り添い、落ち着くまで一緒に過ごしましょう。焦らず、ゆっくりと時間をかけることが大切です。

- 専門家の相談:どうしても対応できない場合は、上司やケアマネージャー、医師などに相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を学ぶことができます。

身体拘束を回避するための工夫

身体拘束は、最後の手段としてしか許されません。可能な限り、身体拘束を回避するための工夫をしましょう。

- 徘徊防止対策:ベッドサイドレールを使用したり、ドアにアラームを設置したり、徘徊防止用の機器を活用するなど、事前に徘徊を防ぐための対策を講じましょう。施設によっては、センサーマットやGPS発信機などを利用することも可能です。

- 日中の活動:日中から十分な活動を行い、夜間の活動量を減らす工夫をしましょう。散歩や体操、レクリエーションなどを通して、身体と精神の健康を維持することが重要です。

- 睡眠環境の改善:快適な睡眠環境を整えることも重要です。適切な室温、照明、寝具などを準備し、リラックスできる空間を作りましょう。

- 個別ケアプラン:利用者一人ひとりの状態や特性に合わせた個別ケアプランを作成し、夜間の対応についても具体的に記載しましょう。ケアプランに沿って対応することで、一貫性のあるケアを提供できます。

力の入れすぎを防ぐためのテクニック

今回のケースでは、ご本人の手を引いた際に力が入りすぎてしまったことが問題です。力を入れずに相手を誘導するには、身体の軸を意識することが重要です。

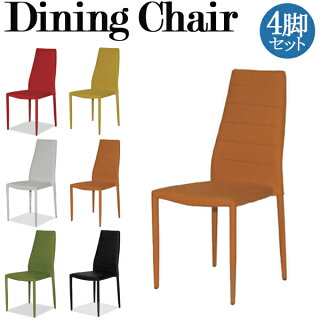

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 自分の身体の軸を安定させる:足を肩幅に開き、重心を低くすることで、安定した姿勢を保てます。安定した姿勢は、力の入れすぎを防ぐのに役立ちます。

- 相手の身体の重心を利用する:相手の身体の重心に沿って、優しく誘導しましょう。無理に引っ張るのではなく、自然な流れで移動させることが大切です。

- 腕の力を抜く:腕に力を入れると、反射的に力が入りやすくなります。腕の力を抜き、リラックスした状態を保ちましょう。

- 言葉と動作の連携:「ゆっくり行きましょうね」など、声かけと動作を連携させることで、相手は安心感を抱き、抵抗しにくくなります。

専門家の視点:介護福祉士の意見

介護福祉士として長年勤務している経験から、今回のケースは、緊急時における対応の難しさを改めて感じさせられます。重要なのは、ご本人の安全を確保しつつ、身体拘束を回避することです。そのためには、日頃からご本人と信頼関係を築き、その方の個性や行動パターンを理解することが不可欠です。また、チーム全体で情報共有を行い、適切な対応を検討することも重要です。

まとめ:安全で安心な介護を目指して

認知症高齢者の介護は、多くの課題を伴いますが、適切な対応とチームワークによって、安全で安心な環境を築くことができます。今回のケースを教訓に、日頃から研修や勉強会に参加し、知識と技術を向上させる努力を続けましょう。そして、何よりも大切なのは、利用者の方々への深い愛情と敬意です。