Contents

現状分析と課題整理:過剰サービスと家族の関与

このケースは、長年続いた過剰な介護サービスと、家族の関与の低さが複雑に絡み合った問題です。利用者の不安定な状態は、長期間に渡る過剰なサービスに依存してきたこと、そして、本来必要な家族のサポートが不足していることが原因の一つと考えられます。

まず、現状を整理しましょう。

* **過剰なサービス提供:** 週3回の訪問介護で、利用者の能力を大きく超えた量の調理・掃除が行われていた。これは、利用者の自立を阻害し、かえって不安定さを増幅させている可能性があります。

* **家族の関与不足:** 息子は就労を理由に関与を避けており、娘たちも状況を把握していない可能性が高い。家族間のコミュニケーション不足も大きな課題です。

* **利用者の不安定さ:** 自分の思い通りにならないとパニックになることから、精神的な不安定さが伺えます。これは、長年の過剰サービスと、家族のサポート不足が原因で、自立心が損なわれている可能性があります。

* **デイサービスの活用状況:** デイサービスを利用しているものの、入浴をせずに帰宅するなど、サービスの活用方法に課題が見られます。

具体的な対応策:段階的なサービス調整と家族との連携

この状況を改善するためには、段階的なアプローチが必要です。

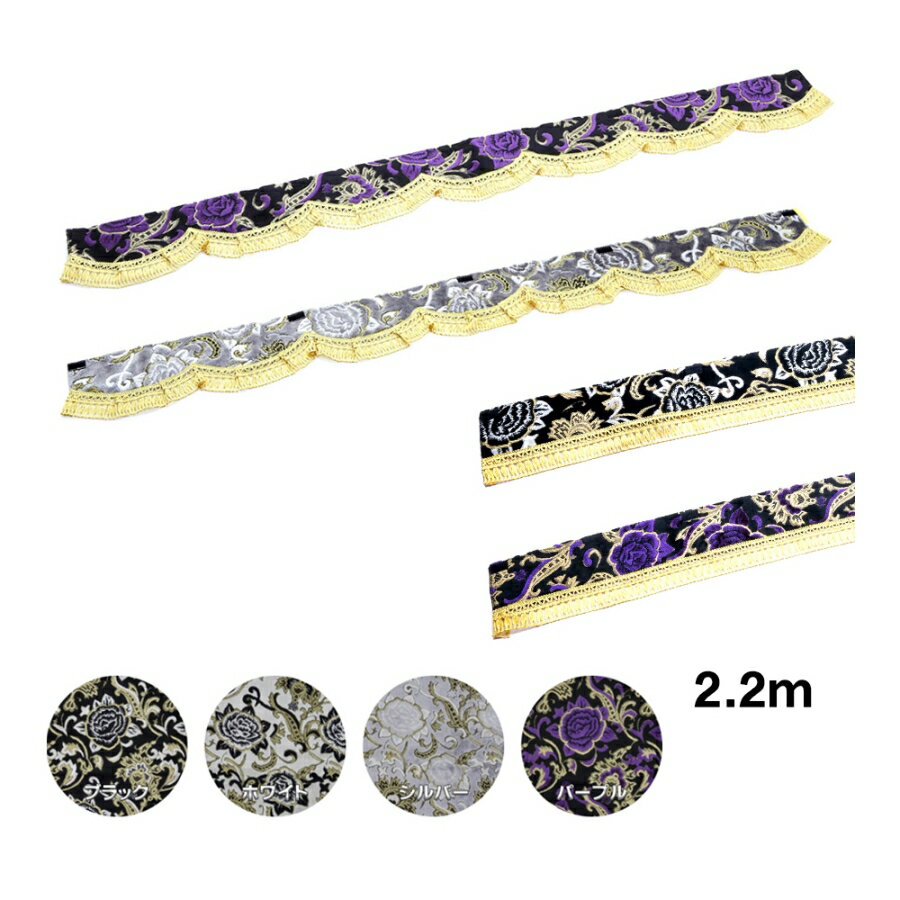

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ1:家族会議の実施と現状説明

まず、利用者、息子、娘たちを交えた家族会議を開催し、現状を丁寧に説明することが重要です。

* **現状のサービス内容を具体的に説明する:** これまでの訪問介護の内容、利用者の自立度、デイサービスの利用状況などを資料を用いて分かりやすく説明します。

* **過剰サービスの問題点を指摘する:** 長期的な過剰サービスが利用者の自立を阻害していること、家族の負担軽減にも繋がらないことを明確に伝えましょう。

* **今後のサービス計画を提案する:** 利用者の能力に合わせた適切なサービス内容を提案します。例えば、調理は利用者自身で行える範囲に絞り、掃除も利用者自身でできる範囲に限定するなどです。

* **家族の役割分担を明確にする:** 息子や娘たちに、具体的な役割分担を提案します。例えば、息子には週末の食事の支度や見守り、娘たちには定期的な連絡や相談などを担当してもらうなどです。

ステップ2:サービス内容の段階的調整

家族会議で合意を得た上で、サービス内容を段階的に調整します。

* **急激な変更は避ける:** 利用者の不安を招かないよう、サービスの変更は段階的に行いましょう。

* **利用者のペースに合わせて調整する:** 利用者の状態に合わせて、サービス内容や頻度を柔軟に変更します。

* **ヘルパーとの連携を強化する:** ヘルパーには、利用者の状態や変化を丁寧に報告し、連携を強化します。

ステップ3:継続的なモニタリングと支援

サービス調整後も、利用者の状態や家族の状況を継続的にモニタリングし、必要に応じてサービス内容を見直します。

* **定期的な面談を実施する:** 利用者や家族と定期的に面談を行い、サービスの満足度や課題などを確認します。

* **専門機関との連携:** 必要に応じて、精神科医やケアマネージャーなどの専門機関と連携し、総合的な支援体制を構築します。

インテリアとの関連性:安心できる住環境の整備

介護予防から介護への移行において、住環境の整備は非常に重要です。特に、不安定な状態の利用者にとって、安心できる空間は精神的な安定に大きく影響します。

* **色使い:** ベージュなどの落ち着いた色調は、リラックス効果があり、精神的な安定に繋がります。部屋の壁や家具に、ベージュなどの穏やかな色を使用することで、落ち着きのある空間を作り出すことができます。

* **照明:** 明るすぎず暗すぎない、適度な明るさの照明を選びましょう。間接照明などを活用することで、柔らかな光でリラックスできる雰囲気を演出できます。

* **家具の配置:** 移動しやすいように、家具の配置を工夫しましょう。転倒防止のため、家具の角を保護するなど、安全面にも配慮が必要です。

* **バリアフリー化:** 段差の解消や手すりの設置など、バリアフリー化を進めることで、利用者の安全性を高めることができます。

専門家の視点:多職種連携の重要性

このケースでは、ケアマネージャー、医師、精神科医、理学療法士など、多職種との連携が不可欠です。それぞれの専門家の知見を活かすことで、より効果的な支援を提供することができます。

まとめ:継続的な努力と柔軟な対応が重要

介護予防から介護への移行は、利用者だけでなく、家族にとっても大きな変化です。今回のケースのように、長年続いた過剰サービスからの脱却は容易ではありませんが、段階的なアプローチと、家族との連携を強化することで、利用者の自立と安心できる生活を支援することができます。継続的な努力と柔軟な対応が、成功への鍵となります。