Contents

事故物件と告知義務に関する法律と現状

日本の法律では、不動産会社が借主に対して物件の欠陥や瑕疵を告知する義務を定めていますが、その範囲は明確に定められていません。特に、死亡事実に係る告知義務については、判例や法令によって明確な基準が示されているわけではありません。そのため、不動産会社による対応は、物件の状況や社会通念、個々の判断に委ねられている部分が多く、現状では曖昧な部分が多いのが実情です。

自殺や殺人といった事件性の高い死亡の場合、心理的な影響が大きく、告知義務があるとされることが多いのは事実です。これは、社会的な忌避感や不安感が強く、物件価値に影響を与える可能性が高いと判断されるためです。しかし、病死や老衰といった自然死の場合、告知義務の有無については明確な法的根拠がありません。

病死の場合、告知義務がない理由

病死の場合、告知義務がないとされる主な理由は以下の通りです。

- 明確な法的根拠がない:前述の通り、法律に明確な規定がないため、不動産会社は個々の判断に委ねられています。

- 社会通念:自殺や殺人とは異なり、病死は誰にでも起こりうる自然現象であり、社会的に忌避される度合いが低いと判断されるケースが多いです。

- 告知の範囲:告知義務の範囲は、物件の価値や居住の安全性に著しく影響を与える事項に限られると解釈されることが多いです。病死は、必ずしも居住の安全性に影響を与えるとは限らないため、告知義務の対象外と判断されるケースが多いのです。

- プライバシーの保護:故人のプライバシー保護の観点からも、告知が制限される場合があります。

不動産会社が告知するケースとしないケース

では、どのような場合に不動産会社が告知する可能性が高く、どのような場合に告知しない可能性が高くなるのでしょうか。

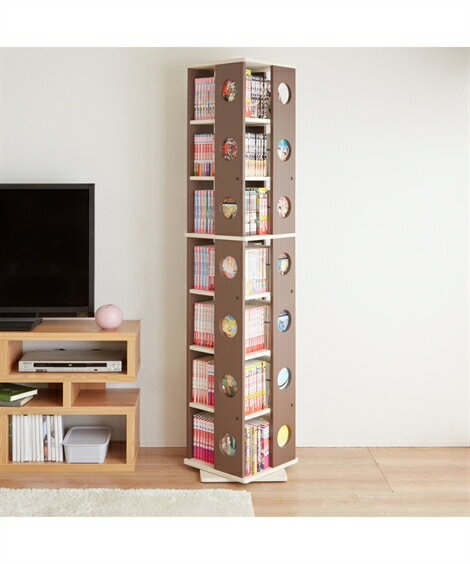

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

告知する可能性が高いケース

* 近隣住民への影響が大きい場合:事件・事故の規模が大きく、近隣住民に大きな影響を与えた場合。

* 物件の価値に著しく影響を与える場合:事件・事故の内容が、物件の価値を大きく下げる可能性が高いと判断される場合。

* 告知をしないと訴訟リスクがある場合:過去の判例や社会通念から、告知を怠ると訴訟リスクがあると判断される場合。

* 不動産会社の方針:会社独自の倫理規定や社内規定で、告知義務を設けている場合。

告知しない可能性が高いケース

* 自然死で、近隣住民への影響が少ない場合:病死や老衰など、事件性のない自然死で、近隣住民への影響が小さい場合。

* 死亡から相当な期間が経過している場合:死亡から相当な期間が経過し、心理的な影響が小さくなったと判断される場合。

* 物件の修繕・清掃が適切に行われている場合:死亡した部屋が適切に清掃・修繕され、居住に支障がないと判断される場合。

不安を解消するための具体的な行動

借主として、不安を解消するためにできることはいくつかあります。

- 契約前に不動産会社に確認する:物件の履歴について、積極的に不動産会社に質問しましょう。曖昧な回答の場合は、さらに詳しい情報開示を求めることも重要です。具体的な質問例としては、「過去にこの部屋で亡くなられた方がいらっしゃいますか?」、「もしいらっしゃる場合、どのような状況で亡くなられた方ですか?」などがあります。

- 近隣住民に話を聞く:近隣住民に話を聞いて、物件の雰囲気や過去の出来事について情報収集するのも有効です。ただし、プライバシーに配慮した上で、適切な方法で情報収集を行う必要があります。

- 専門家(弁護士など)に相談する:不安が解消されない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。

- 物件の状況を丁寧に確認する:内見時に、部屋の状況を丁寧に確認しましょう。異臭や汚れなど、気になる点があれば、不動産会社に質問し、納得いくまで説明を求めましょう。

インテリア選びで不安を軽減する

部屋の雰囲気を変えることで、心理的な不安を軽減できる可能性があります。例えば、ベージュのような落ち着いた色調の壁や家具を選ぶことで、リラックス効果を高めることができます。また、自然素材を取り入れることで、温かみのある空間を演出することも可能です。アロマディフューザーなどで、心地よい香りを漂わせるのも効果的です。

まとめ

事故物件に関する告知義務は、法律で明確に規定されているわけではありません。しかし、借主の不安を解消するためにも、不動産会社は可能な範囲で情報を提供する努力が必要です。借主自身も、積極的に情報収集を行い、不安を解消するための行動をとることが重要です。インテリア選びも、心理的な安心感を高める上で有効な手段の一つと言えるでしょう。