Contents

事故物件の定義と種類

「事故物件」という言葉は、一般的に、殺人事件や自殺、火災など、心理的に抵抗感を持つような事件・事故が発生した物件を指します。しかし、明確な法的定義はありません。そのため、不動産会社によって解釈が異なり、情報開示の基準も曖昧な部分があります。

大きく分けて、以下の3つの種類があります。

- 殺人事件が発生した物件:殺人事件が発生した物件は、多くの場合、事故物件として扱われます。事件の内容や経過、その後遺症などによって、心理的影響の大きさが大きく変わるため、不動産会社による対応も様々です。

- 自殺が発生した物件:自殺が発生した物件も、事故物件として扱われることが多いです。特に、孤独死など、発見が遅れて遺体が腐敗していたケースなどは、心理的抵抗感が強いとされます。ただし、自然死との区別が難しい場合もあります。

- 火災が発生した物件:火災が発生した物件は、建物自体に損傷がある場合だけでなく、心理的な抵抗感から事故物件として扱われる場合があります。火災の規模や原因、そして修復状況によって、影響の度合いも異なります。

さらに、近隣で起きた事件・事故が影響することもあります。例えば、近隣で猟奇殺人事件が発生した場合、その影響で物件の価値が下がる可能性があります。

所有者の死亡場所と事故物件の関係

質問にある「マンション以外の場所で所有者が自殺あるいは殺人にあった場合」は、一般的には事故物件とはみなされません。事故物件の定義は、その物件内で発生した事件・事故に限定されることが一般的です。

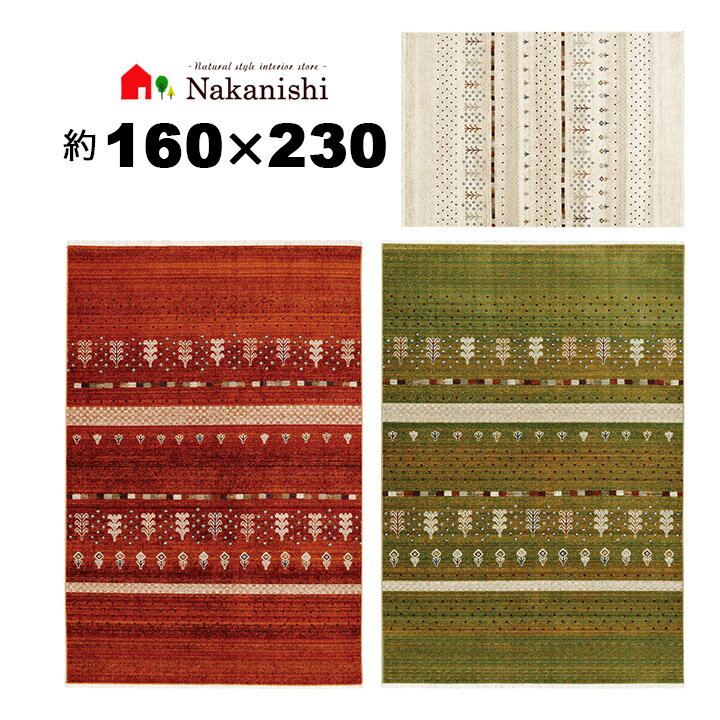

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ただし、不動産会社によっては、告知義務の範囲を広くとらえ、告知する場合もあります。これは、物件の売買において、買主の心理的な安心感を重視する姿勢によるものです。 物件の売買は、単なる建物の取引ではなく、そこに付随する様々な要素を含めた取引であることを理解しておく必要があります。

事故物件の情報開示について

不動産会社は、買主に対して、物件に関する重要な情報を告知する義務を負っています。この告知義務の範囲には、事故物件の情報も含まれます。しかし、告知義務の範囲や期間については、明確な法律がなく、判例や慣習によって判断されるため、不動産会社によって対応が異なる場合があります。

一般的に、告知義務の期間は、事件・事故発生から数年とされていますが、事件・事故の内容によっては、それ以上の期間告知される場合もあります。

告知義務違反のリスク

もし、不動産会社が事故物件であることを故意に隠して売買契約を結んだ場合、買主は契約解除や損害賠償請求を行うことができます。そのため、不動産会社は、慎重に情報開示を行う必要があります。

事故物件を見分ける方法と対策

事故物件かどうかを調べるためには、以下の方法があります。

- 不動産会社に直接確認する:最も確実な方法は、不動産会社に直接、事故物件の情報開示を求めることです。ただし、不動産会社によっては、積極的に情報を開示しない場合もあります。

- インターネットで検索する:インターネット上には、事故物件情報を掲載しているサイトがあります。ただし、情報の正確性には注意が必要です。

- 近隣住民に聞き込みをする:近隣住民に、物件に関する情報を聞くのも有効な方法です。ただし、プライバシーに配慮する必要があります。

- 専門家(不動産鑑定士など)に相談する:専門家に相談することで、より正確な情報を得ることができます。

事故物件を購入するかどうかは、個人の価値観や判断によって異なります。心理的な抵抗感が強い場合は、購入を避けるのが賢明です。

まとめ:安心安全な住まい選びのために

事故物件に関する情報は、曖昧な部分が多く、不動産会社による対応も様々です。物件選びにおいては、十分な情報収集と、専門家への相談などを活用し、ご自身の判断で納得できる選択をすることが重要です。 不安な点があれば、遠慮なく不動産会社に質問し、納得いくまで説明を求めるべきです。 安心安全な住まい選びは、人生における大きな決断です。時間をかけて、慎重に進めていきましょう。 快適な住環境を手に入れるために、必要な情報をしっかりと収集し、判断することが大切です。