Contents

亀の冬眠について:種類と飼育環境を確認しましょう

まず、ご心配されている亀の冬眠についてですが、すべての亀が冬眠するわけではありません。 亀の種類によって冬眠する種類としない種類があり、また、飼育環境も大きく影響します。 1年飼育されているとのことですので、亀の種類を特定することが重要です。 種類が分かれば、その種類が冬眠するかどうか、そして冬眠させる際の適切な方法を調べることができます。 例えば、日本の一般的なミシシッピアカミミガメなどは冬眠する可能性がありますが、飼育環境によっては冬眠しない場合もあります。 一方、熱帯性の亀は冬眠しません。

餌を食べないことについても、冬眠の準備段階の可能性もあれば、病気や飼育環境の問題の可能性もあります。 冬眠させる前に、獣医さんに診てもらうことを強くお勧めします。 冬眠に適さない状態での冬眠は、亀にとって危険です。

亀の種類の特定方法

亀の種類を特定するには、以下の情報が役立ちます。

- 写真:亀の全身写真、甲羅の模様、体の色などを撮影し、インターネット検索や専門書で照合してみましょう。

- 飼育場所:どこで購入しましたか? 購入時に種類を聞いていますか? これらの情報は種類を特定する手がかりになります。

- 特徴:甲羅の長さ、体の大きさ、模様の特徴などをメモしておきましょう。

これらの情報を元に、インターネット検索や爬虫類専門の書籍、ペットショップなどに相談して種類を特定しましょう。

安全な冬眠環境と代替案:猫との共存も考慮

仮に、あなたの亀が冬眠する種類で、獣医さんも冬眠に問題ないと判断した場合でも、急激な温度変化は亀にとって非常に危険です。 寒い部屋に放置するのではなく、適切な温度管理が必要です。 冬眠させる場合は、徐々に温度を下げ、適切な湿度を保つ必要があります。 具体的には、10℃程度の場所に徐々に移動させ、温度変化に亀が適応できるようにします。 冬眠中は、定期的に状態を確認し、必要に応じて加温するなど、細心の注意が必要です。

しかし、冬眠は必ずしも必要ではありません。 特に、室内で飼育されている場合は、適切な温度と湿度を保つことで冬眠させなくても問題ない場合が多いです。 特に、1年しか飼育していない若い亀は、冬眠させるよりも、室温を一定に保つ方が安全です。

猫との共存:安全な飼育スペースの確保

猫が亀を襲う可能性があるため、昼間は居間に置けないというご心配も理解できます。 猫が亀に近づけないように、水槽を高い場所に設置したり、猫が触れないように工夫する必要があります。 例えば、猫が登れない棚の上に水槽を置いたり、水槽を覆うネットなどを設置するのも有効です。

また、亀の飼育スペースを別に確保することも検討しましょう。 例えば、猫が入れない部屋に水槽を設置する、もしくは、猫が近づけないように工夫された専用のケージを用意するなどです。 大切なのは、亀と猫の両方が安全に過ごせる環境を作ることです。

インテリアと亀の飼育:ブラウンを基調とした落ち着きのある空間

亀の飼育環境を整える上で、インテリアも重要な要素です。 特に、ブラウンを基調とした落ち着いた空間は、亀のストレスを軽減し、自然に近い環境を再現するのに役立ちます。

ブラウン系のインテリアの選び方

- 水槽台:ブラウンの木製水槽台は、自然な雰囲気を演出します。 安定性も重要なので、しっかりとしたものを選びましょう。

- 背景:水槽の背景にブラウン系の石や流木を使用すると、亀が隠れ家として利用でき、落ち着ける空間になります。 自然な素材を選ぶことで、より自然に近い環境を再現できます。

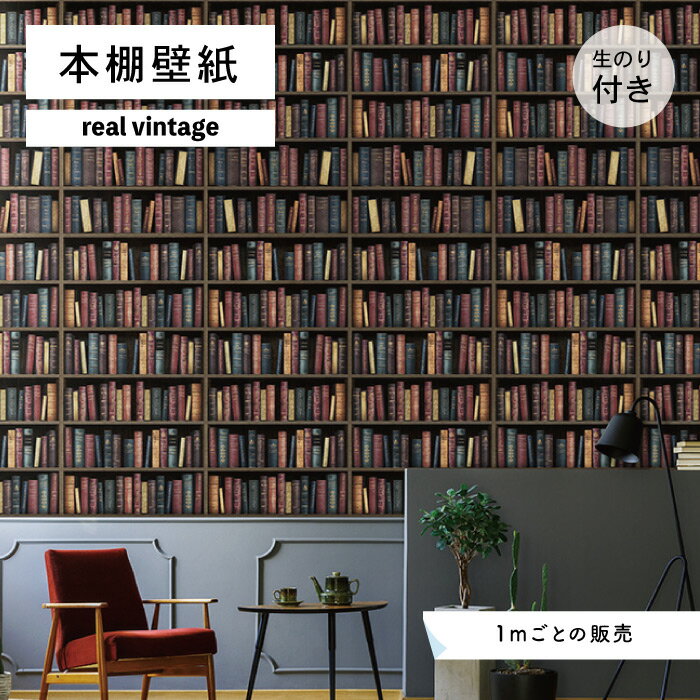

- 周辺家具:水槽の周囲には、ブラウン系の木製の棚や収納家具を配置することで、統一感のある空間を作ることができます。 植物などを配置して、より自然な雰囲気を演出するのも良いでしょう。

ブラウンは落ち着きのある色で、亀にとっても、飼い主さんにとってもリラックスできる空間作りに貢献します。

専門家への相談:獣医さんとの連携が大切

亀の健康状態や冬眠の可否については、専門家である獣医さんに相談することが最も重要です。 インターネットの情報だけでは不十分な場合もありますので、信頼できる獣医さんに診てもらい、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。 獣医さんは、亀の種類の特定、健康状態の確認、適切な飼育方法についてアドバイスをしてくれます。

まとめ:亀と安全に暮らすための具体的なステップ

1. 亀の種類を特定する: 写真や購入時の情報などを元に、種類を特定しましょう。

2. 獣医さんに相談する: 冬眠の可否、健康状態の確認、適切な飼育方法について相談しましょう。

3. 安全な飼育環境を整える: 猫が近づけない場所を選び、適切な温度と湿度を保ちましょう。 ブラウン系のインテリアで落ち着いた空間を作りましょう。

4. 継続的な観察: 亀の状態を定期的に観察し、異変があればすぐに獣医さんに相談しましょう。