片付けられない中学生女子のためのステップバイステップガイド

片付けられない、というのは決してあなただけではありません! 中学生ともなると、勉強や部活、友達との時間など、忙しい毎日を送っている中で、部屋の片付けまで手が回らないのは当然です。でも大丈夫! このガイドに従えば、誰でも簡単に、そして楽しく部屋を片付けることができます。 ポイントは、一気に片付けようとせず、小さな成功体験を積み重ねることです。

ステップ1:まずは「捨てる」ことから始めよう!

片付けで一番大切なのは、「捨てる」ことです。 散らかった部屋の原因の多くは、不要な物がたくさんあること。 まずは、以下の3つのカテゴリーに物を分けてみましょう。

- 絶対に必要なもの:毎日使うもの、勉強に必要なものなど

- 時々必要なもの:季節物、特別な時に使うものなど

- 不要なもの:壊れたもの、もう使わないもの、着なくなった服など

「不要なもの」は、迷わず捨てましょう! 捨てるのが難しい場合は、写真に撮ってから捨ててみるのも一つの方法です。 思い出として写真に残しておけば、実物を保管する必要がなくなります。 また、まだ使えるけど使っていないものは、フリマアプリなどで売ってみるのも良いでしょう。 お金になるだけでなく、スッキリ片付いた部屋で気持ちよく生活できるようになります。

ステップ2:カテゴリー分けで整理整頓!

「絶対に必要なもの」と「時々必要なもの」を、カテゴリーごとに分けて収納しましょう。 例えば、以下の様なカテゴリー分けが考えられます。

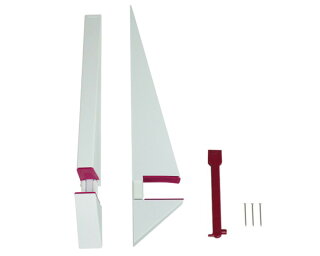

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 学習用品:教科書、ノート、ペン、鉛筆、消しゴムなど

- 洋服:制服、私服、下着、靴下など

- アクセサリー:ネックレス、イヤリング、ブレスレットなど

- コスメ:メイク用品、スキンケア用品など

- 趣味関連:漫画、小説、ゲームなど

それぞれのカテゴリーごとに、収納ボックスや引き出しなどを活用して整理しましょう。 収納用品を選ぶ際には、部屋のインテリアに合った色やデザインを選ぶと、さらに片付けが楽しくなります! 例えば、ピンクやパステルカラーの収納ボックスは、女の子らしい部屋にぴったりです。

ステップ3:「いつか使うかも…」アイテムの賢い収納術

「おそらく使わない、でもとっておきたい!」というアイテムは、専用の収納スペースを作りましょう。 押入れの一角や、クローゼットの上段などを活用するのがおすすめです。 ただし、これらのアイテムは、定期的に見直すことが大切です。 年に一度は、本当に必要かどうかを確認し、不要なものは処分しましょう。

ステップ4:机の上も整理整頓!

机の上は、勉強や趣味に集中できる場所であるべきです。 不要な物は全て片付け、必要なものだけを置いておきましょう。 ペン立てやファイルスタンドなどを活用すれば、さらにスッキリとした机になります。 また、机の上を常に綺麗に保つためには、使ったものはすぐに元の場所に戻す習慣を身につけましょう。

ステップ5:継続が大切!

部屋の片付けは、一度で完璧に終わらせる必要はありません。 毎日少しずつ片付ける習慣を身につければ、常に綺麗な状態を保つことができます。 例えば、寝る前に5分間だけ片付ける時間を設けるだけでも効果があります。 また、片付けが楽しくなるような工夫もしてみましょう。 お気に入りの音楽を聴きながら片付けたり、好きなアロマを焚いたりするのもおすすめです。

インテリアと片付けの融合:色と収納で快適空間を演出

片付けが完了したら、インテリアにも目を向けましょう。 部屋の色使いや収納方法を変えるだけで、空間の印象は大きく変わります。

色の効果的な活用

ピンクは、可愛らしさや落ち着きを与えてくれる色です。 ピンクの壁や家具、小物などを効果的に取り入れることで、リラックスできる空間を作ることができます。 ただし、ピンクを使いすぎると甘すぎる印象になるため、他の色とバランスよく組み合わせることが重要です。 例えば、白やグレーを組み合わせることで、清潔感と上品さを演出できます。

収納術の進化

収納用品は、単なる収納アイテムではなく、インテリアの一部として捉えましょう。 デザイン性が高い収納ボックスや、おしゃれな棚を選ぶことで、部屋の見た目を格段に向上させることができます。 また、収納方法を工夫することで、収納スペースを最大限に活用できます。 例えば、透明な収納ボックスを使用すれば、中身が見えるため、必要なものをすぐに取り出すことができます。

専門家のアドバイス:整理収納アドバイザーの視点

整理収納アドバイザーの視点から、さらに具体的なアドバイスをご紹介します。

整理収納アドバイザーは、片付けや収納に関する専門知識を持つプロフェッショナルです。 整理収納アドバイザーに相談することで、あなたに合った片付け方法や収納方法を見つけることができます。 多くの整理収納アドバイザーは、オンライン相談や訪問相談を行っています。