Contents

相談内容の整理:ワンマン経営による職場環境問題と法的対応

ご相談の内容は、社長によるワンマン経営、専務取締役であるご自身の業務制限、個人情報の侵害、不当な報酬設定、そして会社運営への懸念といった複数の問題が複雑に絡み合っている状況です。長期間にわたる放置状態も深刻な問題です。 具体的には以下の点が問題視されます。

* **業務制限と放置状態:** 4年間、ほとんど業務を与えられず、会社の状況や意思決定に関与できない状態。

* **情報漏洩:** 個人用極秘メールの閲覧。

* **報酬の不当性:** 報酬額の決定に相談がなく、不当に低い可能性。

* **会社の私物化:** 役員会議を全く開催せず、社長の一存で全ての決定が行われている状態。

* **コミュニケーション不足:** 社長とのコミュニケーションが全く取れない状態。

* **ビジネスフォン導入拒否:** 業務効率向上のための提案が拒否されている。

具体的な解決策と対応機関

このような状況は、会社法や労働基準法に抵触する可能性があります。具体的な対応策は以下の通りです。

1. 弁護士への相談

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、ご相談内容を詳しく聞き取り、法的観点から問題点を整理し、最適な解決策を提案してくれます。特に、個人情報の漏洩や報酬の不当性、職務権限の乱用などは、弁護士の専門知識が必要となる事項です。弁護士費用は、会社が負担すべき可能性もあります。

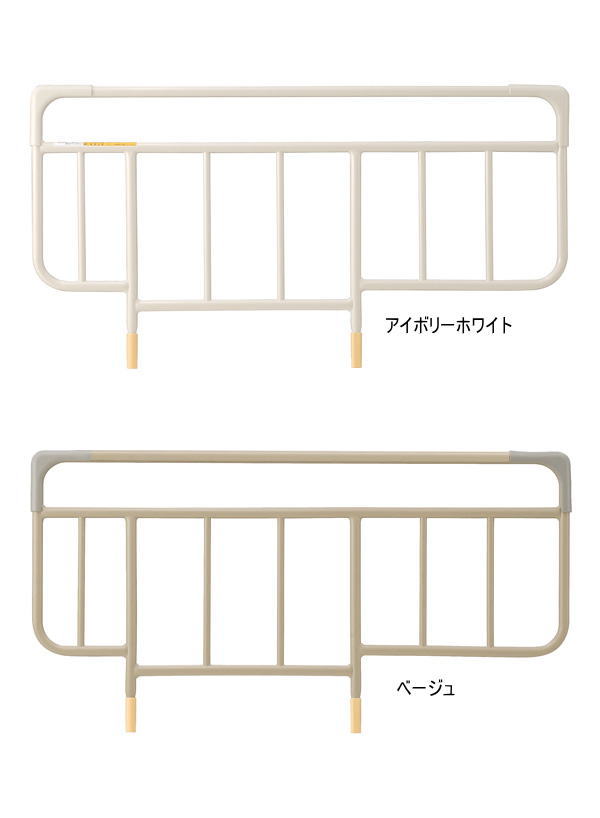

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 労働基準監督署への相談

業務制限や不当な報酬設定については、労働基準監督署に相談できます。労働基準監督署は、労働者の権利保護を目的とした機関であり、違法な行為があれば是正を勧告します。ただし、労働基準監督署は、会社法上の問題には直接対応できません。

3. 会社法上の対応

社長による会社の私物化や、役員会議の不開催といった行為は、会社法に違反している可能性があります。会社法違反については、弁護士に相談し、必要であれば株主総会での対応や、裁判による解決を検討する必要があります。例えば、取締役の解任請求や、会社に対する損害賠償請求などが考えられます。

4. その他の対応機関

状況によっては、以下の機関への相談も有効です。

* **中小企業庁:**経営に関する相談や助言を受けられます。

* **都道府県労働局:**労働問題に関する相談窓口です。

* **公益財団法人日本労働弁護団:**労働問題に特化した弁護士団体です。

具体的な行動ステップ

1. **弁護士への相談予約を取る:** まずは弁護士に相談し、状況を説明して法的アドバイスを受けましょう。弁護士費用が心配な場合は、法律相談窓口などを利用するのも良いでしょう。

2. **証拠の収集:** メール、議事録(もしあれば)、給与明細など、状況を証明できる証拠をしっかりと集めておきましょう。

3. **記録の保持:** 社長とのやり取りや、会社の状況を詳細に記録しておきましょう。日付、時間、内容を明確に記録することで、証拠として活用できます。

4. **冷静な対応:** 感情的な対応は避け、冷静に状況を把握し、対応しましょう。

社長の一人経営の問題点と改善策

社長が一人で会社を経営し続けることの問題点は、以下の通りです。

* **経営判断の偏り:** 社長の個人的な感情や偏見が経営判断に影響し、客観的な判断が難しくなる。

* **リスク管理の不足:** チェック体制が整っていないため、不正やリスクに気づきにくい。

* **事業継続性の問題:** 社長の病気や事故などにより、事業が継続できなくなるリスクがある。

* **従業員のモチベーション低下:** コミュニケーション不足や、不当な扱いにより、従業員のモチベーションが低下する。

改善策としては、

* **社外取締役の選任:** 社外から客観的な視点を持つ取締役を選任することで、経営判断のバランスを保つ。

* **役員会議の開催:** 定期的に役員会議を開催し、経営状況や重要な事項について協議する。

* **内部統制の構築:** 不正防止やリスク管理のための内部統制を構築する。

* **従業員とのコミュニケーション:** 定期的な面談や、意見交換の場を設けることで、従業員のモチベーション向上を図る。

専門家の視点:企業コンサルタントの意見

企業コンサルタントの視点から見ると、この会社の状況は非常に危険な状態です。ワンマン経営は、短期的には効率的に見えるかもしれませんが、長期的には会社の成長を阻害し、リスクを高める要因となります。早急に改善策を講じる必要があります。

まとめ

今回のご相談は、深刻な職場環境問題と、会社法・労働基準法上の問題が複雑に絡み合ったケースです。まずは弁護士に相談し、法的アドバイスを得ることが重要です。その後、労働基準監督署やその他の機関への相談も検討しましょう。早急な対応が、ご自身の権利保護と、会社の健全な運営に繋がります。