Contents

騒音トラブル解決へのステップ:段階的なアプローチ

隣室からの犬の鳴き声による騒音問題は、精神的なストレスにつながる深刻な問題です。解決のためには、段階的なアプローチが重要です。感情的にならず、冷静に、そして記録を残しながら進めていきましょう。

ステップ1:証拠の収集と記録

まずは、犬の鳴き声の状況を記録することが大切です。

- 日時:鳴き声が聞こえた日時を正確に記録します。特に、早朝や深夜の騒音は重要です。

- 時間:鳴き声が続いた時間の長さを記録します。数分なのか、数時間なのかを明確にしましょう。

- 音量:可能な限り、鳴き声の音量を客観的に評価します。例えば、「非常に大きい」「普通」「小さい」など、具体的な表現を用いると効果的です。

- 録音:可能であれば、スマートフォンの録音機能を使って、犬の鳴き声を録音しておきましょう。これは、後の証拠として非常に有効です。

これらの記録は、管理会社や管理組合、場合によっては裁判所への訴えにも役立ちます。

ステップ2:管理会社・管理組合への再アプローチ

既にアプローチ済みとのことですが、証拠を元に再度、管理会社と管理組合に相談しましょう。

- 記録の提示:作成した騒音記録を提示し、問題の深刻さを改めて伝えましょう。録音データがあれば、より効果的です。

- 具体的な解決策の提案:「犬の鳴き声を抑制するための対策を講じるよう、隣人へ指導してほしい」など、具体的な解決策を提案することで、管理会社・管理組合の対応を促せます。

- 文書でのやり取り:電話だけでなく、内容証明郵便などで文書でやり取りすることで、記録が残るため、後々の対応に役立ちます。内容証明郵便は、相手に届いたことの証拠が残るため、証拠として非常に有効です。

管理会社や管理組合が適切に対応してくれない場合は、次のステップに進みましょう。

ステップ3:弁護士への相談

管理会社や管理組合が対応してくれない場合、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置を支援してくれます。

- 専門家の視点:弁護士は、騒音問題に関する法律や判例に精通しており、最適な解決策を提案してくれます。

- 法的措置:必要に応じて、隣人に対して損害賠償請求などの法的措置をとることも可能です。

- 交渉の代行:弁護士が隣人との交渉を代行してくれることで、感情的な対立を避け、冷静に問題解決を進めることができます。

ステップ4:自治体への相談

弁護士への相談と並行して、または弁護士からのアドバイスを受けて、自治体(区役所や市役所など)の環境衛生課などに相談することもできます。

- 専門機関への相談:自治体は騒音問題に関する相談窓口を設けており、専門的なアドバイスを受けられます。

- 行政指導:自治体は、必要に応じて隣人に対して行政指導を行う場合があります。

ステップ5:防音対策

解決までの間、ご自身の生活を守るための防音対策も検討しましょう。

- 遮音カーテン:遮音効果の高いカーテンを設置することで、騒音を軽減できます。

- 耳栓:睡眠時に耳栓を使用することで、騒音による睡眠妨害を軽減できます。

- ホワイトノイズ発生器:ホワイトノイズ発生器を使用することで、犬の鳴き声をマスキングする効果が期待できます。

ただし、これらの対策はあくまで一時的なものであり、根本的な解決策ではありません。

インテリアによる騒音対策:心理的な緩和

騒音問題は、精神的なストレスを引き起こします。インテリアを通して、少しでもストレスを軽減する工夫をしましょう。

リラックス効果のある色の活用

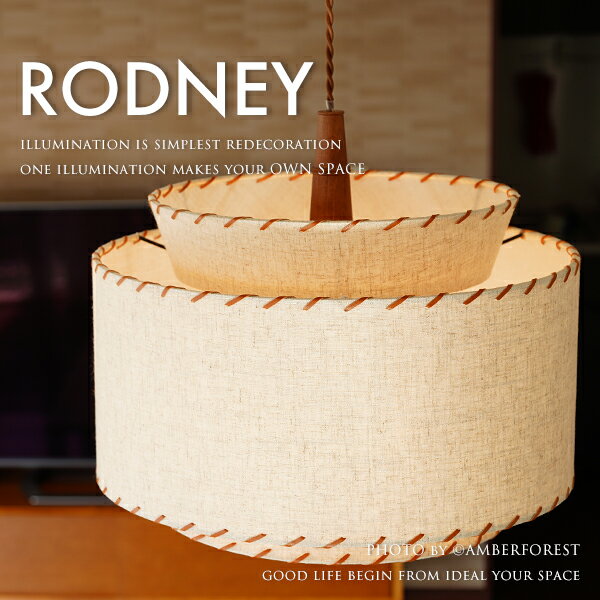

ベージュは、落ち着きと安心感を与えてくれる色です。寝室やリビングルームにベージュ系のインテリアを取り入れることで、リラックス効果を高めることができます。

- 壁の色:ベージュ系の壁紙を使用することで、部屋全体を穏やかな雰囲気に演出できます。

- 家具:ベージュ系のソファやベッドなどを配置することで、リラックスできる空間を作ることができます。

- カーテン:ベージュ系のカーテンを使用することで、外部の音を遮断する効果もあります。

その他、アロマテラピーや自然の音を流すなど、リラックスできる環境づくりも効果的です。

まとめ:諦めずに解決を目指しましょう

隣室の犬の鳴き声問題は、容易に解決できない難しい問題ですが、諦めずに、段階的に対応していくことが重要です。証拠をしっかり集め、管理会社や管理組合、弁護士、自治体などに相談しながら、解決策を探っていきましょう。そして、インテリアを通して、少しでもストレスを軽減する工夫を取り入れることで、心穏やかな生活を取り戻せるよう努めましょう。