不動産会社間の情報共有と空室情報の不一致

不動産会社間での情報共有は、完璧ではありません。特に、物件情報の更新頻度やシステムの違いによって、空室状況にずれが生じることは珍しくありません。H社が「最後の一部屋」と説明したにもかかわらず、A社では複数の空室を確認できたという状況は、まさにその典型例と言えるでしょう。

情報共有システムの遅れ

多くの不動産会社は、それぞれ独自の物件管理システムを使用しています。これらのシステム間でのデータ連携がスムーズに行われない場合、リアルタイムの情報更新が遅れ、空室状況に食い違いが生じる可能性があります。H社が既に申し込みを受けていたにも関わらず、システム上の更新が遅れてA社には空室として表示されていたという可能性も考えられます。

故意的な情報操作の可能性

残念ながら、故意的な情報操作の可能性も否定できません。例えば、H社が競争相手であるA社に空室情報を隠蔽し、顧客を確保しようとしたケースも考えられます。これは倫理的に問題のある行為ですが、残念ながら完全に排除することは難しいのが現状です。

物件情報の正確性と信頼性

このケースでは、H社とA社のどちらの情報が正確なのかは、現時点では断定できません。しかし、複数の不動産会社から情報を集めることで、物件情報の正確性と信頼性を高めることができます。

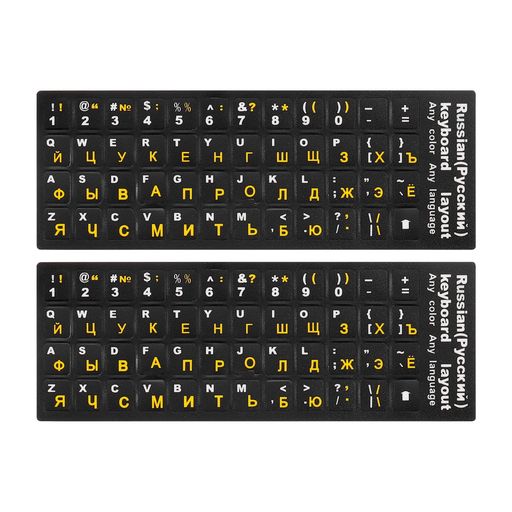

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

不動産会社への対応と契約前の確認事項

A社に話を聞きに行くことは賢明な判断です。その際、H社に申し込んだ事実を伝えるかどうかは、状況次第です。正直に話すことで、より正確な情報を引き出せる可能性もありますが、逆に不利な立場に立たされる可能性も否定できません。

A社への訪問:確認すべき点

A社への訪問では、以下の点を必ず確認しましょう。

- 空室状況の確認:具体的な部屋番号や間取り図を確認し、H社で見た部屋とは異なることを明確にしましょう。

- 賃料の確認:賃料が本当に同じかどうか、管理費や敷金礼金などの諸費用についても確認しましょう。

- 契約条件の確認:契約期間、更新時の条件、解約違約金など、重要な契約条件をしっかり確認しましょう。

- 物件の状況:写真やパンフレットだけではわからない、建物の状態や周辺環境について詳しく質問しましょう。

H社への対応:必要であれば再確認

A社での情報収集後、H社の対応についても検討しましょう。もしH社の説明に不備があったと判断する場合は、改めて状況を説明し、説明責任を求めることも可能です。

不動産会社選びと契約のポイント

今回の経験を踏まえ、今後の不動産会社選びと契約について、いくつかのポイントをまとめました。

複数の不動産会社を利用する

一つの不動産会社だけに頼らず、複数の会社に問い合わせることで、より多くの情報を得ることができ、比較検討がしやすくなります。

インターネットの情報も活用する

不動産ポータルサイトや公式ホームページなどを活用して、物件情報を自分で確認しましょう。複数の情報源から得られた情報を総合的に判断することで、より正確な判断ができます。

契約書をよく読む

契約書は、非常に重要な書類です。契約前に必ず内容をよく読み、不明な点は担当者に質問しましょう。特に、重要事項説明書は、契約内容を理解するために不可欠な書類です。

専門家への相談

どうしても判断に迷う場合は、弁護士や不動産会社に相談することも検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より安全に契約を進めることができます。

まとめ:情報収集と冷静な判断が重要

不動産取引は高額な取引であり、慎重な対応が求められます。今回のケースのように、情報に食い違いがある場合、冷静に状況を判断し、複数の情報源から情報を集めることが重要です。 複数の不動産会社に問い合わせ、物件情報を自分で確認し、契約書をよく読むなど、細心の注意を払って契約を進めましょう。 そして、不安な点があれば、専門家への相談も有効な手段です。