Contents

小さな黒い虫の特定と駆除

ご自宅に発生している小さな黒い虫、大変お困りのことと思います。 ご説明いただいた特徴(触角がダンゴ虫より長く、羽がなく、胴に白い線がある、1cm程度、逃げ足が速くない、死んだふりをする)から、可能性としてチャタテムシが考えられます。チャタテムシは、家の中に発生する小型の昆虫で、湿気のある場所を好みます。 写真がないため断定はできませんが、チャタテムシであれば、以下の駆除・対策が有効です。

チャタテムシの特徴と発生源

チャタテムシは、体長1~2mmほどの小さな昆虫で、主に紙、本、衣類、食品などの有機物を餌とします。 湿気やカビのある場所を好むため、浴室、キッチン、クローゼット、押し入れなど、湿気がこもりやすい場所に多く発生します。 また、換気が不十分な場所や、掃除が行き届いていない場所にも発生しやすいです。 ご説明いただいた「寝室やキッチンなど一定していない」という点も、チャタテムシの特徴と合致します。

チャタテムシの駆除方法

1. 発生源の特定と清掃:まずは、チャタテムシが発生している場所を特定することが重要です。 特に、湿気やカビの発生しやすい場所を重点的にチェックしましょう。 発生源を見つけたら、徹底的に清掃を行い、カビや汚れを取り除きます。 掃除機を使用する際は、細かいゴミもしっかり吸い取れるように、ノズルを付け替えることをお勧めします。 特に、本棚や押し入れの奥など、普段掃除しにくい場所にも注意が必要です。

2. 乾燥対策:チャタテムシは湿気を嫌います。 除湿機を使用したり、換気をよくしたりすることで、室内の湿度を下げましょう。 浴室やキッチンなどの湿気がこもりやすい場所には、換気扇をこまめに回したり、除湿剤を使用したりするのも効果的です。 クローゼットや押し入れには、除湿剤や乾燥剤を置いておくのも良いでしょう。

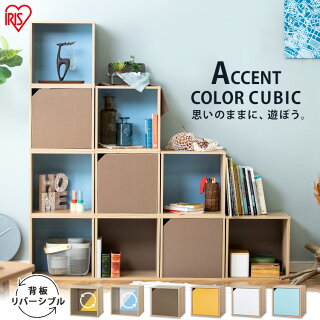

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 殺虫剤の使用:チャタテムシの駆除には、市販の殺虫剤を使用することができます。 ピレスロイド系の殺虫剤が有効です。 スプレータイプやエアゾールタイプなど、様々な種類があるので、ご自身の状況に合わせて選びましょう。 使用の際は、必ず製品の説明書をよく読んでから使用してください。 また、小さなお子さんやペットがいる場合は、安全性の高い製品を選ぶようにしましょう。 特に、チャタテムシ専用の殺虫剤も販売されているので、そちらを使用するのも効果的です。

4. 忌避剤の使用:チャタテムシを寄せ付けないために、忌避剤を使用するのも有効です。 柑橘系の香りやハーブの香りは、チャタテムシを忌避する効果があります。 市販の忌避剤を使用する以外にも、オレンジの皮やユーカリの葉などを置いておくのも良いでしょう。

専門家への相談

上記の対策を行っても効果がない場合は、害虫駆除業者に相談することをお勧めします。 専門業者であれば、的確な駆除方法を提案してくれます。 また、チャタテムシ以外の害虫が発生している可能性もありますので、専門家の意見を聞くことで、安心安全な住環境を確保することができます。

インテリアとの関連性と予防策

チャタテムシの発生は、インテリアにも影響を与えます。 例えば、本や衣類などが被害を受ける可能性があります。 そのため、インテリアを守るためにも、チャタテムシの予防対策は重要です。

インテリアに合わせた対策

* 素材選び:チャタテムシは、紙や布などの有機物を餌とします。 そのため、家具やインテリアを選ぶ際には、素材にも注意しましょう。 天然木や金属製の家具は、チャタテムシの発生を防ぐのに役立ちます。

* 収納方法:本や衣類などは、密閉できる容器や袋に入れて収納しましょう。 これにより、チャタテムシが入り込むのを防ぐことができます。 また、定期的に収納物をチェックし、カビや汚れがないかを確認しましょう。

* 定期的な清掃:定期的に部屋の掃除を行い、清潔な状態を保つことが重要です。 特に、湿気がこもりやすい場所や、普段掃除しにくい場所は、こまめに掃除しましょう。 掃除機や雑巾だけでなく、殺虫効果のある洗剤を使用するのも効果的です。

インテリアと調和する殺虫剤・忌避剤

殺虫剤や忌避剤は、インテリアの雰囲気を損なう可能性があります。 そのため、見た目にも配慮した製品を選びましょう。 例えば、デザイン性の高いスプレーボトルに入っている製品や、無臭タイプの製品などがあります。 また、忌避剤として使用する場合は、アロマオイルなどを活用し、インテリアと調和した空間を作ることも可能です。例えば、ラベンダーやペパーミントなどの香りは、チャタテムシを寄せ付けない効果があり、リラックス効果も期待できます。

まとめ

マンションに発生する小さな黒い虫の駆除には、発生源の特定と徹底的な清掃、乾燥対策、そして適切な殺虫剤や忌避剤の使用が重要です。 それでも解決しない場合は、専門業者への相談も検討しましょう。 インテリアとの調和も考慮しながら、快適な住環境を保つように心がけてください。