Contents

マイホームの車椅子対応:間口の狭さの原因と解決策

新築マイホームの車椅子対応の間口が狭く、車椅子が通らないという深刻な問題が発生しています。これは、発注者と施工者間の認識のずれが原因です。 発注者は「車椅子対応」と依頼しましたが、施工者は「介護用車椅子」を想定していたため、間口の寸法が不足していました。 このケースでは、発注者側の責任も問われますが、施工者側の説明不足も否めません。 本記事では、この問題の原因を分析し、具体的な解決策を提案します。

車椅子の種類と寸法の違い

車椅子には、大きく分けて「自走式車椅子」と「介助式車椅子」の2種類があります。

- 自走式車椅子:利用者が自身で操作できる車椅子で、操作レバーや大きな車輪が特徴です。そのため、介助式車椅子よりも幅が広く、回転半径も大きくなります。

- 介助式車椅子:介助者によって操作される車椅子で、自走式車椅子に比べてコンパクトです。幅が狭く、狭い場所でも移動しやすいのが特徴です。

今回のケースでは、発注者は自走式車椅子を想定していたのに対し、施工者は介助式車椅子を想定していたことが問題です。 自走式車椅子の幅は、機種によって異なりますが、一般的に60cm~70cm程度です。一方、介助式車椅子の幅は50cm程度と、自走式車椅子よりも狭くなっています。この幅の違いが、間口の狭さにつながったのです。

施工者側の責任

施工者側は、発注者の意図を正確に把握する責任があります。「車椅子対応」という曖昧な表現ではなく、具体的な車椅子の種類や寸法を事前に確認するべきでした。 また、発注者からの質問に対しては、曖昧な回答ではなく、具体的な寸法や図面を示して説明する必要があります。 今回のケースでは、施工者側の説明不足が、問題を大きくしたと言えるでしょう。

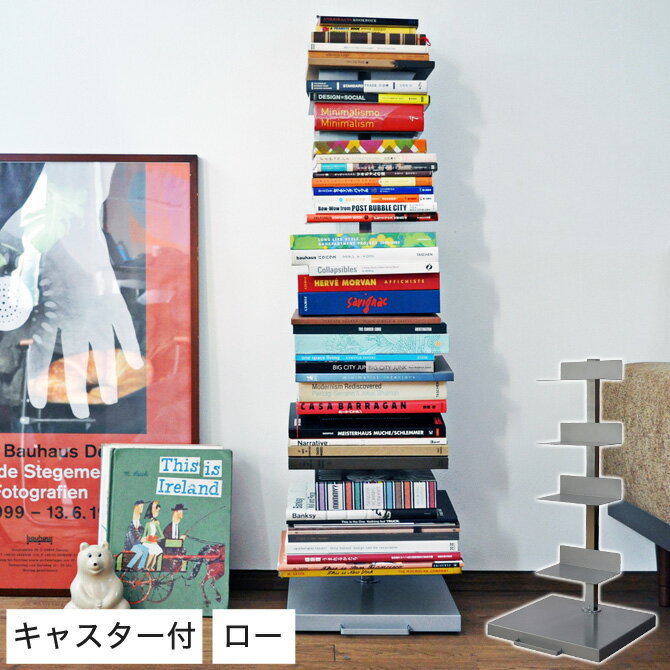

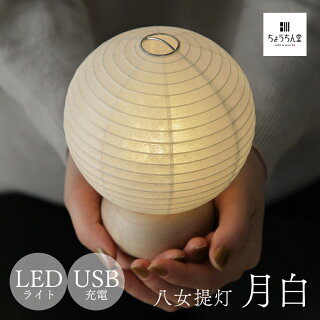

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

発注者側の責任と反省点

発注者側も、専門用語や具体的な寸法を理解していなかった点に反省が必要です。 「車椅子対応」という表現だけでは、施工者側に誤解を与える可能性があります。 母が医療関係者であるにも関わらず、具体的な車椅子の種類や寸法を指定しなかった点も反省すべき点です。

解決策:現状と今後の対応

現状では、間口を広げるための改修工事が必要になります。 これは、費用と時間、そして家の構造への影響を考慮する必要があります。 まずは、施工業者と話し合い、改修工事の費用や工期、家の構造への影響などを具体的に確認しましょう。 専門業者に相談し、適切な改修方法を検討することが重要です。

改修工事の検討事項

- 費用:間口を広げる工事には、どの程度の費用がかかるのかを事前に見積もってもらいましょう。

- 工期:工事期間はどのくらいかかるのか、生活への影響はどの程度なのかを確認しましょう。

- 家の構造への影響:工事によって家の構造に影響がないか、専門家の意見を聞きましょう。

- 保証:改修工事後の保証内容についても確認しておきましょう。

今後の対応:明確なコミュニケーション

今回の経験を活かし、今後の建築工事では、より明確なコミュニケーションを心がけましょう。 具体的には、

- 具体的な車椅子の種類と寸法を指定する:「自走式車椅子対応」と明記し、使用する車椅子のメーカー名と型番、寸法を伝える。

- 図面を用いた確認:図面を用いて、開口部の寸法を確認し、誤解がないようにする。

- 複数業者からの見積もり:複数の業者から見積もりを取り、比較検討する。

これらの点を徹底することで、同様の問題を防ぐことができます。

専門家の意見

建築士や福祉住環境コーディネーターなどの専門家に相談することで、より適切な解決策を見つけることができます。 専門家は、建築基準法やバリアフリー設計に関する知識を有しており、適切なアドバイスをしてくれます。 特に、改修工事については、専門家の意見を聞くことが重要です。

まとめ

今回のケースは、発注者と施工者間の認識のずれが原因で発生した問題です。 しかし、この経験を活かし、より明確なコミュニケーションと専門家の活用によって、同様の問題を防ぐことができます。 今後の建築工事では、具体的な車椅子の種類と寸法を指定し、図面を用いた確認を行うなど、より綿密な計画とコミュニケーションを心がけましょう。