Contents

ミルベージュとホワイト、どちらのドアカラーがおすすめ?

マイホームを建てたばかりの皆さん、おめでとうございます! お部屋のドアカラー選びは、インテリア全体の印象を大きく左右する重要なポイントです。 ミルベージュとホワイト、どちらも人気色ですが、それぞれに異なる魅力があります。 どちらを選ぶかは、ご自身の好みやインテリアスタイル、そして他の家具や壁の色との調和によって決まります。

ミルベージュのメリットとデメリット

ミルベージュは、温かみのある優しい色合いで、落ち着きと安らぎを与えてくれます。 自然素材との相性も抜群で、ナチュラルなインテリアや北欧スタイルにぴったりです。 また、ホワイトに比べて汚れが目立ちにくく、小さなお子さんやペットがいるご家庭にもおすすめです。

しかし、ミルベージュは、部屋をやや暗く感じさせる可能性があります。 採光が少ないお部屋の場合は、圧迫感を感じてしまうかもしれません。 また、家具の色によっては、全体のトーンが暗くなりすぎてしまう可能性もあります。

ホワイトのメリットとデメリット

ホワイトは、清潔感があり、空間を広く見せる効果があります。 どんなインテリアスタイルにも合わせやすく、アレンジの幅も広いです。 特に、モダンなインテリアやシンプルモダンなインテリアには最適です。 また、明るく開放的な雰囲気を作りたい場合にもおすすめです。

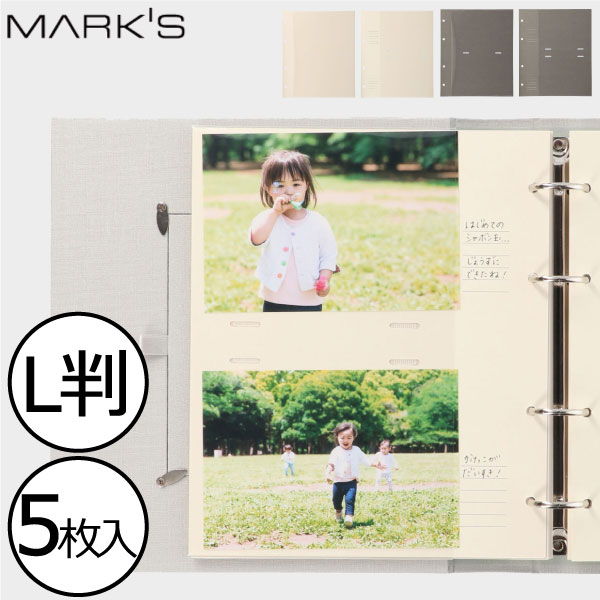

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

一方で、ホワイトは汚れが目立ちやすいというデメリットがあります。 小さな傷や汚れも目立ってしまうため、こまめな掃除が必要になります。 また、無機質な印象になりがちなので、温かみのある空間を作りたい場合は、他のアイテムで工夫が必要です。

冊子のデザイン:ホワイトは安っぽく見える?

冊子のデザインもインテリアの一部として考えることができます。 特に、リビングなどに置かれた冊子は、インテリアのアクセントになります。 ホワイトの冊子は確かに安っぽく見える可能性もありますが、それは素材や印刷方法、デザインによって大きく変わります。

ホワイト冊子を高級に見せるためのポイント

* 上質な紙を使用する:マットな質感の厚手の紙を使用することで、高級感が増します。

* 印刷方法にこだわる:インクジェット印刷ではなく、オフセット印刷など、高精細な印刷方法を選ぶことで、より洗練された印象になります。

* デザインをシンプルにする:ゴテゴテとしたデザインは安っぽく見える原因となります。 シンプルで洗練されたデザインにすることで、高級感を演出できます。

* 箔押しやエンボス加工を施す:箔押しやエンボス加工は、ワンランク上の高級感を演出する効果があります。

ミルベージュの冊子との比較

ミルベージュの冊子は、ホワイトに比べて落ち着いた印象を与えます。 ナチュラルなインテリアには特に相性が良く、温かみのある空間を演出できます。 しかし、情報が見づらくなる可能性もあります。

ミルベージュとホワイト、どちらが合わせやすい?

結論から言うと、どちらも合わせやすいです。 重要なのは、他のインテリアアイテムとのバランスです。

ミルベージュと調和するインテリア

* ナチュラルな木製の家具

* ラタンや竹などの自然素材

* ベージュやブラウン系のカーテンやラグ

* 温かみのある照明

ホワイトと調和するインテリア

* モダンなデザインの家具

* メタル素材のアイテム

* グレーやブラック系のアクセントカラー

* シンプルなデザインのカーテンやラグ

具体的なコーディネート例

例えば、ドアがミルベージュの場合は、床材に木製のフローリングを使用し、カーテンやソファにベージュやブラウン系のアイテムを取り入れることで、統一感のある空間を作ることができます。 一方、ドアがホワイトの場合は、床材に白いタイルを使用し、カーテンやソファにグレーやブラック系のアイテムを取り入れることで、モダンで洗練された空間を作ることができます。

専門家の視点:インテリアコーディネーターの意見

インテリアコーディネーターの視点から見ると、ドアの色選びは、全体のインテリアデザインを決定づける重要な要素です。 ミルベージュとホワイト、どちらが良いかではなく、ご自身のライフスタイルや好みに合った色を選ぶことが大切です。 もし迷う場合は、インテリアコーディネーターに相談してみるのも良いでしょう。 プロのアドバイスを受けることで、より満足度の高い空間づくりを実現できます。

まとめ:あなたの理想の空間を実現するために

ドアの色選びは、マイホームのインテリアを成功させるための重要なステップです。 この記事で紹介したポイントを参考に、あなたにぴったりのドアカラーと冊子デザインを選んで、理想の空間を実現してください。 ミルベージュとホワイト、どちらを選ぶにしても、他のインテリアアイテムとのバランスを考え、全体の調和を意識することが大切です。 そして、迷ったら専門家の意見を聞くのも良い方法です。