ペット禁止規定と隣家の猫:法律と現実

ペット禁止のアパートに、隣家の猫が遊びに来るという状況は、法律的にグレーゾーンと言えるでしょう。明確な違反とは言い切れませんが、管理規約によっては問題となる可能性があります。 「ペット」の定義が曖昧な場合が多く、猫が「ペット」に該当するかどうか、また、一時的な侵入が「飼育」に当たるのかどうかは、判断が難しい点です。

重要なのは、アパートの管理規約です。規約に「ペットの飼育禁止」と明記されている場合、猫の侵入も問題となる可能性があります。 規約に「ペット」の定義や、一時的な侵入に関する記述があれば、それを参考に判断する必要があります。 もし規約に具体的な記述がない場合は、管理会社に相談し、解釈を確認することが大切です。

一方、猫は意思を持って行動するため、完全に侵入を防ぐことは難しいでしょう。完全に猫の侵入を防げないからといって、すぐに違反と判断されるわけではありません。しかし、猫の侵入が頻繁で、あなたに大きな迷惑をかけている場合は、管理会社に相談する必要があるでしょう。

猫の侵入による苦痛への対処法:具体的なステップ

猫の侵入があなたの精神的な負担になっていることは事実です。まずは、状況を改善するための具体的なステップを踏んでみましょう。

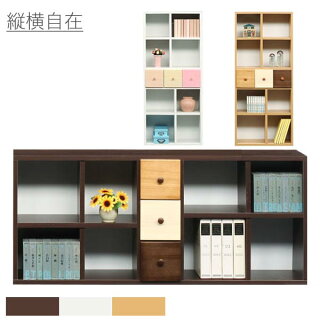

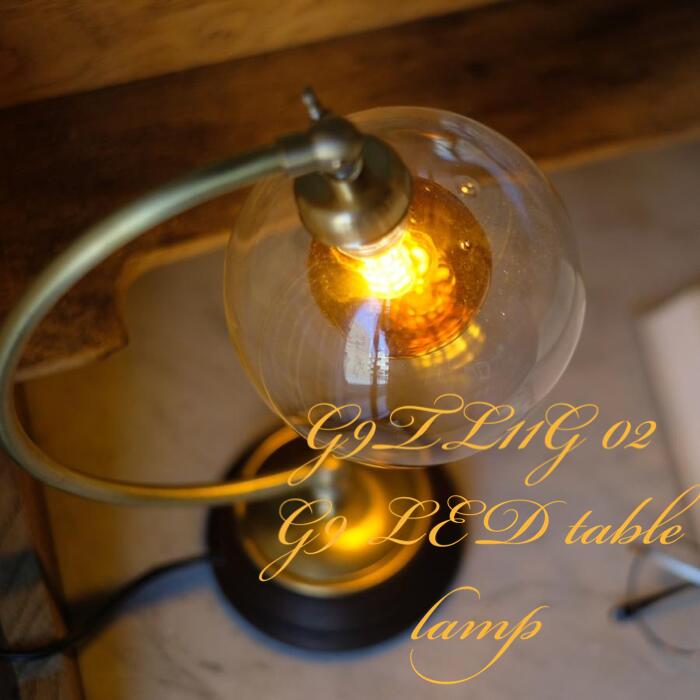

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 管理会社への相談:状況説明と解決策の模索

まず、アパートの管理会社に状況を説明しましょう。猫の侵入頻度、具体的な場所、そしてあなたが感じている苦痛を丁寧に伝えましょう。 感情的な言葉ではなく、事実を淡々と伝えることが重要です。 例えば、「隣室から猫が侵入し、窓辺やドア前で寝ていることが週に2~3回あります。猫が苦手なので、精神的な負担を感じています。」といった具合です。

管理会社は、状況を把握し、隣室の住人への注意喚起や、猫の侵入を防ぐための対策を検討してくれる可能性があります。 具体的な対策としては、窓への防犯対策、共有部分への猫よけグッズの設置などが考えられます。

2. 隣人との穏やかなコミュニケーション(必要に応じて)

管理会社への相談と並行して、隣人とのコミュニケーションも検討してみましょう。ただし、いきなり苦情を言うのではなく、まずは穏やかな話し方を心がけましょう。 「猫が可愛らしいのは分かりますが、私の部屋に頻繁に来るので困っています。何か対策を一緒に考えられないでしょうか?」といったように、協調的な姿勢を示すことが大切です。

3. 猫よけ対策:DIYや市販品を活用

猫があなたの部屋に侵入してくる原因を特定し、対策を講じましょう。

- 窓への対策:網戸の隙間を塞ぐ、猫よけネットを設置する、窓に猫が嫌がるスプレーを吹きかける

- ドアへの対策:ドアの下に隙間テープを貼る、ドアストッパーを使用する

- 市販の猫よけグッズ:超音波猫よけ、柑橘系の香りスプレーなど、様々な猫よけグッズが市販されています。効果には個人差があるので、いくつか試してみるのも良いでしょう。

これらの対策は、一時的な効果しかない場合もありますが、猫の侵入を減らす効果が期待できます。

4. 専門家への相談:動物行動学者のアドバイス

猫の行動に詳しい動物行動学者に相談することも有効です。専門家は、猫の行動パターンを分析し、より効果的な対策を提案してくれるでしょう。 動物行動学者の紹介は、動物病院やペット関連のウェブサイトなどで見つけることができます。

インテリアと猫対策:住空間の工夫

猫の侵入を防ぐためには、インテリアにも工夫が必要です。

グレーインテリアと猫対策

グレーのインテリアは、落ち着いた雰囲気で猫を落ち着かせにくくする効果が期待できます。 例えば、窓辺にグレーのカーテンやブラインドを設置することで、猫が窓辺に近付くのを抑制できるかもしれません。 また、グレーのクッションやマットを置くことで、猫が好んで寝そべる場所を減らすこともできます。

その他のインテリア対策

- 猫が嫌がる香りの活用:ラベンダーや柑橘系の香りは、猫が嫌がる香りとして知られています。アロマディフューザーや香りの強い植物などを活用してみましょう。ただし、香りが強すぎると、あなた自身にも不快感を与える可能性があるので注意が必要です。

- 視覚的な遮蔽:猫が侵入しやすい場所(窓やドアなど)に、視覚的な遮蔽物を設置するのも有効です。例えば、観葉植物やパーテーションなどを配置することで、猫の侵入を妨げる効果が期待できます。

これらの対策は、猫の侵入を完全に防ぐものではありませんが、侵入頻度を減らす効果が期待できます。

まとめ:冷静な対応と適切な対策で解決を目指しましょう

ペット禁止のアパートで隣家の猫が侵入してくる状況は、法律的に明確な違反とは言い切れませんが、あなたの精神的な負担になっていることは事実です。 管理会社への相談、隣人とのコミュニケーション、そして猫よけ対策を組み合わせることで、状況を改善できる可能性があります。 焦らず、冷静に対応し、適切な対策を講じることで、快適な生活を取り戻しましょう。 どうしても解決しない場合は、専門家の力を借りることも検討してください。