Contents

賃貸契約におけるペット飼育の可否と解約

このケースは、賃貸契約における重要な情報開示の問題と、ペット飼育に関する規約の食い違いが複雑に絡み合っています。まず、契約時に「ペット可」と説明を受けたにも関わらず、実際はペット不可であったという点が大きな問題です。 契約書に「ペット可」と明記されていれば、それを根拠に解約を請求できますが、契約書に記載がない場合、状況は複雑になります。

契約書の内容を確認

まず、契約書をもう一度丁寧に確認しましょう。契約書にペット飼育に関する記述がないか、あるいは「ペット可」と明記されているかを確認します。もし「ペット不可」と明記されている場合は、不動産会社に説明責任を求めることができます。一方、「ペット可」と明記されている場合は、解約の根拠として強く主張できます。

不動産会社への確認と交渉

不動産会社は、契約時の説明と実際の状況の食い違いについて責任を負う可能性があります。不動産会社に状況を説明し、契約時の説明と契約書の不一致、そして管理組合のペット不可の規定を伝え、解約と敷金・礼金の返還について交渉しましょう。 交渉の際には、契約書のコピー、不動産会社とのやり取りの記録(メールや電話の記録など)、管理組合からの通知などを証拠として提示すると有利です。

近隣住民とのトラブル

近隣住民とのトラブル(犬にかまれた件)も、解約の理由として考慮される可能性があります。ただし、これは直接的な解約理由ではなく、居住環境の悪化として主張する必要があります。 犬にかまれた事実を証明できる書類(病院の診断書など)があれば、交渉を有利に進めることができます。

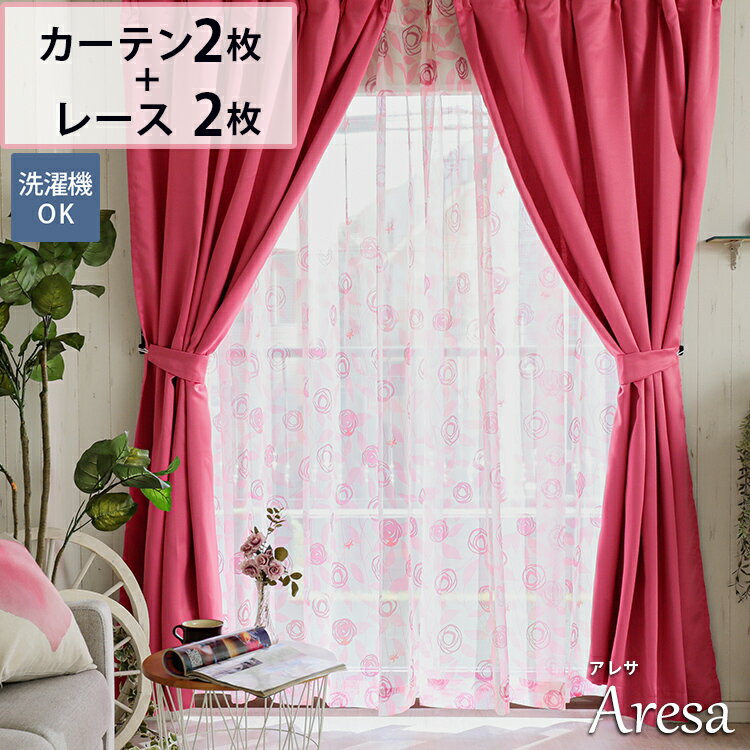

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

法律的な観点からの検討

もし交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。民法上の瑕疵担保責任や不当な契約解除といった観点から、法的措置を検討することも可能です。 弁護士は、契約書の内容、不動産会社とのやり取り、管理組合の規定などを総合的に判断し、最善の解決策を提案してくれます。

解約と敷金・礼金の返還の可能性

解約と敷金・礼金の返還の可能性は、以下の要素によって大きく左右されます。

- 契約書の内容:ペット飼育に関する記述の有無、解約に関する規定

- 不動産会社の説明責任:契約時の説明と実際の状況の食い違い

- 管理組合の規定:ペット飼育に関する規約

- 近隣住民とのトラブル:居住環境の悪化

これらの要素を総合的に判断し、不動産会社と交渉する必要があります。 交渉が難航する場合は、弁護士に相談して法的措置を検討しましょう。

具体的な行動ステップ

1. 契約書を再確認:ペットに関する記述、解約に関する規定を確認します。

2. 不動産会社に連絡:契約時の説明と実際の状況の食い違いを伝え、解約と敷金・礼金の返還を交渉します。証拠となる資料を準備しましょう。

3. 管理組合に確認:ペット飼育に関する規約を確認し、その内容を交渉に利用します。

4. 弁護士への相談:交渉が難航する場合は、弁護士に相談して法的措置を検討します。

5. 記録の保持:すべてのやり取りを記録しておきましょう。メール、電話、面談の内容などをメモしておきます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、あなたの権利を保護し、最善の解決策を見つけることができます。弁護士は、契約書の内容を詳細に分析し、法律に基づいた適切なアドバイスを提供します。 また、交渉のサポートや法的措置の代行も行ってくれます。

まとめ

ペット可と聞いて契約したマンションが実際はペット不可だった場合、解約と敷金・礼金の返還を請求できる可能性はあります。しかし、その可能性は契約書の内容、不動産会社の説明責任、管理組合の規定、そして近隣住民とのトラブルなど、様々な要素によって異なります。 まずは、契約書を確認し、不動産会社と交渉を試みましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 早めの行動が、問題解決への近道となります。 重要なのは、証拠をしっかり確保し、冷静に交渉を進めることです。