愛犬との生活は楽しいものですが、ペット特有の臭い、特に犬の尿や糞の臭いは、生活空間の快適さを大きく左右します。窓を開けたり、市販の除菌スプレーを使用したり、アロマや香水で消臭を試みても、なかなか臭いが取れない…そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。今回は、犬の尿・糞の臭いを徹底的に除去し、清潔で快適な住空間を保つための具体的な方法をご紹介します。カーペットを捨てる前に、ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

臭いの原因と発生メカニズムを理解する

効果的な対策を立てるためには、まず臭いの原因と発生メカニズムを理解することが重要です。犬の尿や糞の臭いは、アンモニアや硫化水素などの揮発性物質が原因です。これらの物質は、空気中に拡散しやすく、一度染み込んだ素材からはなかなか抜けません。特に、カーペットなどの多孔質の素材は、臭いを吸着しやすく、臭いの元となる成分が奥深くまで浸透してしまうため、表面的な掃除だけでは不十分です。

臭いの原因物質

- アンモニア:尿に含まれる成分で、特に強い臭いを発します。

- 硫化水素:糞に含まれる成分で、腐卵臭のような臭いを発します。

- 有機酸:尿や糞に含まれる有機酸も臭いの原因となります。

- 細菌:尿や糞に含まれる細菌が繁殖することで、さらに臭いが強くなります。

効果的な消臭・脱臭方法

では、具体的な消臭・脱臭方法を見ていきましょう。単なる消臭剤の利用だけでなく、根本的な臭い対策を心がけることが重要です。

1. 徹底的な清掃

まずは、臭いの原因となる尿や糞を完全に除去することが大切です。カーペットの場合は、以下の手順で清掃を行いましょう。

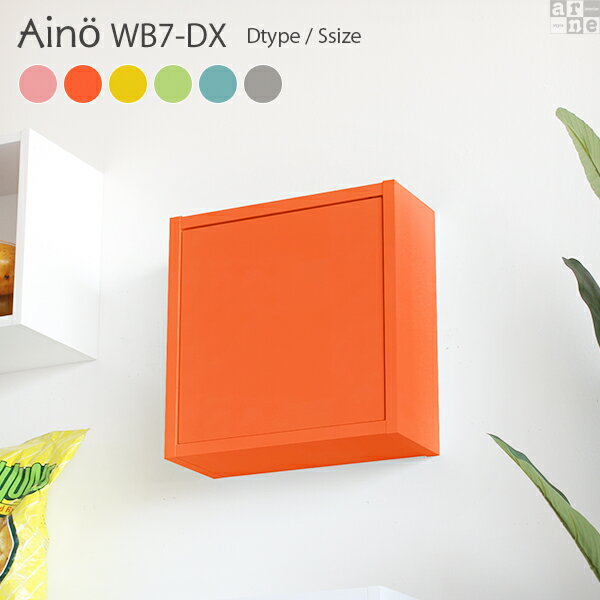

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 吸着:ペット用ウェットティッシュやマイクロファイバークロスで、尿や糞を出来る限り吸い取ります。この際、強くこすりすぎると、臭いがさらに染み込む可能性があるため、優しく丁寧に拭き取ることが重要です。

- 洗浄:ぬるま湯に中性洗剤を混ぜた液で、汚れた部分を丁寧に洗浄します。市販のペット用洗剤を使うとより効果的です。汚れがひどい場合は、カーペットクリーナーを使用するのも良いでしょう。

- 乾燥:洗浄後、十分に乾燥させます。扇風機や除湿機を使うと乾燥時間を短縮できます。完全に乾燥させることで、細菌の繁殖を防ぎ、臭いの再発を防ぎます。

ポイント: 洗浄後は、臭いの原因物質を吸着する効果のある重曹や、消臭効果のあるペット用消臭剤を散布し、さらに効果を高めましょう。

2. 消臭剤・脱臭剤の活用

洗浄後も臭いが残る場合は、消臭剤や脱臭剤を使用しましょう。様々な種類の製品がありますが、以下の成分が含まれているものを選ぶと効果的です。

- 酵素系消臭剤:尿や糞に含まれるタンパク質を分解し、臭いの元を無臭化します。

- オゾン脱臭機:オゾンによる強力な酸化力で、臭いの原因物質を分解します。広い範囲の消臭に効果的です。

- 活性炭:臭いを吸着する効果があります。ペット用消臭剤の中には、活性炭を使用しているものもあります。

3. 環境改善

臭いの発生源を特定し、環境改善を行うことも重要です。例えば、犬が特定の場所で排泄する癖がある場合は、その場所を清潔に保つように心がけましょう。また、換気を良くすることで、臭いのこもりを防ぐことができます。

4. 専門業者への依頼

それでも臭いが取れない場合は、カーペットクリーニングの専門業者に依頼することを検討しましょう。専門業者であれば、強力な洗浄機や特殊な洗剤を使用することで、より効果的に臭いを除去することができます。また、原因究明や適切なアドバイスも期待できます。

5. カーペットの交換

どうしても臭いが取れない、または臭いが染み込んでいる範囲が広い場合は、カーペットの交換も検討する必要があります。新しいカーペットにすることで、清潔で快適な空間を取り戻すことができます。素材選びも重要で、ペットの尿や糞に強い素材を選ぶと良いでしょう。例えば、撥水加工が施されているカーペットや、汚れが落ちやすい素材のカーペットを選ぶと安心です。

専門家の意見

インテリアコーディネーターである山田花子氏によると、「ペットの臭い対策は、単なる消臭ではなく、徹底的な清掃と環境改善が重要です。消臭剤に頼るだけでなく、原因物質を理解し、適切な方法で対処することで、より効果的な臭い対策ができます。」とのことです。

まとめ

犬の尿や糞の臭いは、適切な対策を行うことで、必ず解消できます。今回ご紹介した方法を参考に、愛犬との快適な生活空間を実現してください。それでも臭いが残る場合は、専門家への相談も検討しましょう。大切なのは、諦めずに、様々な方法を試していくことです。