Contents

フローリングに布団を敷く際の通気性と快適性

フローリングの部屋で布団を敷いて快適に眠るためには、通気性と湿度調整が非常に重要です。直接布団をフローリングに敷くと、湿気がこもりやすく、カビやダニの発生リスクが高まります。じゅうたんやござ、マットレスなどを敷くことで、これらの問題を軽減できますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

じゅうたんの上で布団を敷く場合の通気性

じゅうたんの上で布団を敷く場合の通気性は、じゅうたんの種類によって大きく異なります。

- 天然素材(ウール、綿など)のじゅうたん:通気性はやや良いですが、湿気を吸収しやすいため、こまめな換気が必要です。厚手のじゅうたんは通気性が悪くなる傾向があります。

- 化学繊維(ポリエステル、ナイロンなど)のじゅうたん:通気性は天然素材より劣りますが、お手入れが容易です。ただし、湿気を吸収しにくいので、布団の下に湿気がこもりやすい可能性があります。

じゅうたんを使用する場合は、通気性の良い天然素材の薄手のものを選ぶか、化学繊維であっても定期的に天日干しをするなど、湿気対策をしっかり行うことが大切です。

ござの上で布団を敷く場合の通気性

ござは、い草や竹などの天然素材で作られており、通気性に優れています。湿気も吸収しやすく、フローリングに直接布団を敷くよりも、カビやダニの発生リスクを低減できます。ただし、い草のござは湿気を吸収しすぎるとカビが生える可能性があるので、定期的な乾燥が必要です。また、材質によっては硬く、寝心地に影響する場合もあります。

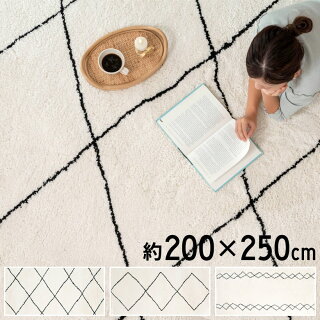

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

マットレスを使用する場合

マットレスは、体圧分散や寝心地の良さで人気がありますが、通気性については種類によって差があります。

- ウレタンフォームマットレス:比較的安価で手に入りやすく、体圧分散に優れていますが、通気性はあまり良くありません。湿気がこもりやすいので、カバーをこまめに洗濯し、定期的に天日干しすることが重要です。

- 高反発マットレス:通気性に優れ、湿気がこもりにくいのが特徴です。しかし、硬めの寝心地が苦手な人もいます。

- 天然ラテックスマットレス:通気性と弾力性に優れ、体圧分散も良好です。しかし、価格が高めです。

マットレスを使用する場合は、通気性の良い素材を選び、カバーをこまめに洗濯しましょう。

フローリングに布団を敷く際の工夫

快適な睡眠のために、以下の工夫をしてみましょう。

1. 湿気対策

- 除湿シートを使用する:布団と床の間に除湿シートを敷くことで、湿気を吸収し、カビやダニの発生を防ぎます。シリカゲル入りの除湿シートがおすすめです。

- 定期的に布団を干す:天気の良い日に布団を干すことで、湿気を飛ばし、清潔さを保てます。天日干しだけでなく、陰干しでも効果があります。

- 部屋の換気をしっかり行う:窓を開けて定期的に換気することで、部屋全体の湿度を下げ、カビやダニの発生を防ぎます。

- 除湿機を使用する:梅雨時など、湿気の多い時期は除湿機を使うと効果的です。

2. 寝心地の向上

- 布団の下に敷きパッドを使用する:敷きパッドは、布団と床の間に空気の層を作り、通気性を向上させます。また、保温性や吸湿性も向上します。

- 敷布団の厚さを考慮する:薄すぎる敷布団は床の冷たさを感じやすく、厚すぎる敷布団は通気性が悪くなります。自分の体格や好みに合った厚さの敷布団を選びましょう。

3. ダニ対策

- ダニ対策シートを使用する:ダニの侵入を防ぎ、ダニの死骸やフンによるアレルギー症状を軽減します。

- 布団カバーをこまめに洗濯する:布団カバーは定期的に洗濯することで、ダニの繁殖を防ぎます。

専門家のアドバイス

インテリアコーディネーターの山田先生にアドバイスをいただきました。

「フローリングに布団を敷く際には、通気性と湿気対策が最も重要です。湿気がこもるとカビやダニが発生しやすくなり、健康にも悪影響を及ぼします。天然素材の敷物を使用したり、除湿シートや除湿機を活用するなど、湿気対策をしっかり行いましょう。また、定期的な布団干しや部屋の換気も忘れずに行うことが大切です。」

まとめ

フローリングに布団を敷く際には、通気性と湿気対策をしっかり行うことが大切です。じゅうたん、ござ、マットレスなど、それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分の生活スタイルや好みに合わせて最適なものを選びましょう。上記で紹介した工夫を参考に、快適な睡眠環境を整えてください。