Contents

毎朝マットレスが濡れる原因を探る!まずは科学的な視点から

フローリングの部屋で布団を敷いて寝ていると、毎朝マットレスの裏側が濡れている…確かに気になりますよね。特に「生き霊」といった話が絡むと、不安も倍増します。しかし、まずは科学的な視点から原因を探っていきましょう。霊的な原因を考える前に、物理的な可能性を徹底的に排除することが重要です。

1. 結露の可能性

フローリングは、コンクリートや土に比べて断熱性が低いため、室温と床の温度差が大きくなると結露が発生しやすくなります。特に、冬場や湿度の高い時期は要注意です。マットレスは、身体から発する熱と湿気を吸収します。この湿気が、冷たいフローリングとの温度差によって結露し、マットレスの裏側に水滴として付着している可能性が高いです。特に、胸のあたりは身体の熱が集中しやすい部分なので、結露が起こりやすいと言えるでしょう。

結露対策:

- 除湿機の活用:部屋の湿度を下げることで結露を防ぎます。除湿機は、梅雨時期や冬場だけでなく、一年を通して使用することをおすすめします。

- 換気:こまめな換気は、室内の湿度調整に効果的です。窓を開けて空気の入れ替えを行いましょう。特に朝晩は温度差が大きいため、換気をしっかり行いましょう。

- 床暖房の活用(設置されている場合):床暖房を使用することで、床の温度を上げ、結露を防ぐ効果が期待できます。

- 断熱材の追加:フローリング下に断熱材を追加することで、床の温度を上げ、結露を抑制することができます。専門業者に相談することをおすすめします。

- 防湿シートの使用:マットレスとフローリングの間に防湿シートを敷くことで、湿気を遮断することができます。

2. 寝汗の可能性

寝ている間にかく汗は、想像以上に多いものです。特に、寝具の通気性が悪い場合や、室温が高い場合、寝汗をかきやすいです。この寝汗がマットレスに吸収され、裏側に染み出ている可能性があります。敷布団が濡れていないのは、マットレスが寝汗を吸収しているためかもしれません。

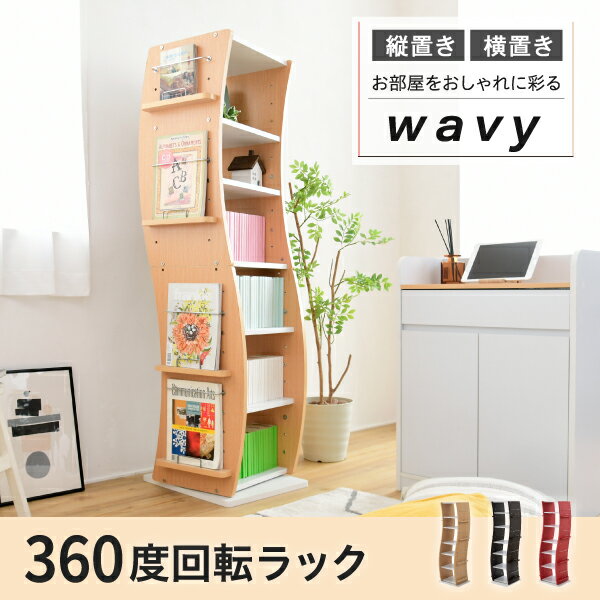

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

寝汗対策:

- 通気性の良いマットレス・敷布団を選ぶ:天然素材を使用したものや、通気性の良い素材を使用しているマットレスや敷布団を選びましょう。綿や麻、羊毛などがおすすめです。

- 吸汗速乾性の寝具を使用する:吸汗速乾性に優れた素材の寝具は、寝汗を素早く吸収し、乾燥させるため、マットレスが濡れるのを防ぐ効果があります。

- 寝具の乾燥:定期的に寝具を天日干しや乾燥機で乾燥させることで、湿気を除去し、清潔さを保ちます。特にマットレスは、定期的な乾燥が重要です。

- 室温・湿度管理:室温と湿度を適切に管理することで、寝汗の量を減らすことができます。エアコンや扇風機などを活用しましょう。

3. 水漏れ、浸水などの可能性

建物の構造上の問題や、水道管の漏水などによって、床下から水分が染み上がっている可能性も考えられます。この場合は、専門業者に点検を依頼することが重要です。

専門家への相談:

- 不動産会社:賃貸物件の場合は、不動産会社に連絡し、状況を説明しましょう。

- 建築業者:建物の構造的な問題が疑われる場合は、建築業者に相談しましょう。

- 水道業者:水道管の漏水などが疑われる場合は、水道業者に連絡しましょう。

霊的な原因の可能性について

「生き霊」といった話が絡むと不安になりますが、上記で挙げた物理的な原因を徹底的に調べ、排除することが先決です。 科学的な説明がつかない場合でも、まずは専門家の意見を聞き、冷静に状況を判断することが大切です。

専門家への相談:

- 心療内科医:精神的な不安やストレスを抱えている場合、心療内科医に相談することで、安心感を得られる可能性があります。

まとめ:まずは科学的な原因を探ることから始めましょう

マットレスが濡れる原因は、必ずしも霊的なものとは限りません。まずは、結露や寝汗、水漏れなどの物理的な原因を徹底的に調べ、対策を講じることから始めましょう。それでも原因が分からない場合は、専門家への相談を検討してください。 落ち着いて、一つずつ原因を潰していくことで、解決への道が見えてくるはずです。